Nel suo millenario percorso la filosofia cristiana medievale si ritrova ad affrontare le questioni della creazione dell’universo attraverso la Parola divina, della lingua adamitica e della confusione post-babelica a cui si attribuisce la molteplicità delle lingue umane. Nonostante la dogmatica adesione al canone biblico e ai fondamentali riferimenti platonici ed aristotelici, importanti contributi a questo studio verranno da una parte dalla dottrina esoterica del Giudaismo, la Qabbalah, dall’altra dall’opera di Dante Alighieri.

di Jari Padoan

Copertina: Giovanni Di Paolo, Rosa Celeste (La Divina Commedia, Paradiso, Canto LVII), circa 1400; Parte 2 di 2

(segue dalla parte 1)

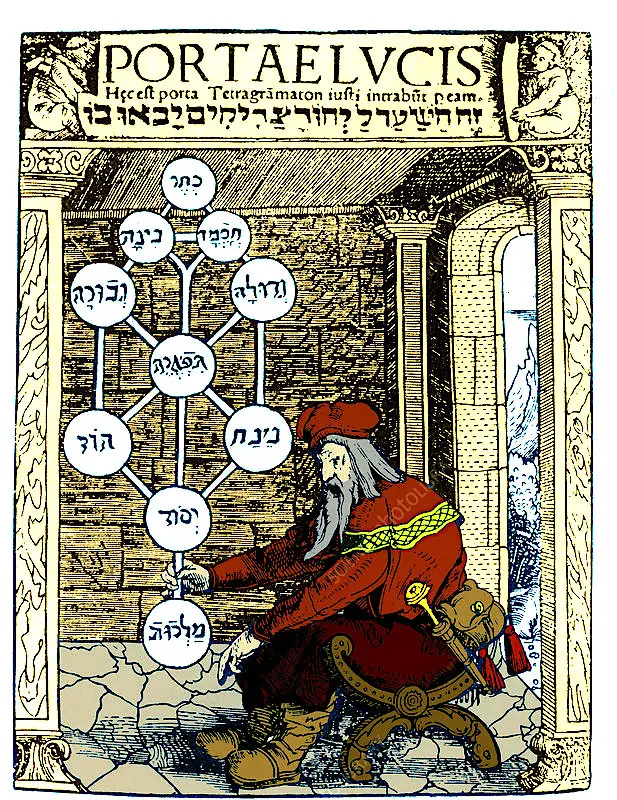

La Qabbalah

I conti con l’ebraico, comunque, l’Occidente cristiano li avrebbe fatti in epoca umanistica e rinascimentale, e questo avverrà grazie a ciò che si verifica presso le comunità ebraiche europee dal pieno Medioevo in poi. È proprio nei centri del Giudaismo del XII e XIII secolo (soprattutto nella comunità sefardita della Spagna arabizzata e in Provenza, ma anche in Renania e in Italia) che fiorisce e si diffonde la dottrina della Qabbalah (o Kabbalah), la corrente eterodossa del misticismo ebraico fondata su specifiche interpretazioni esegetiche e simboliche del testo della Torah, e sull’idea stessa che la Creazione del mondo sia un fenomeno linguistico. Il termine stesso si ricollega all’idea di qualcosa che viene trasmesso attraverso il linguaggio verbale, in quanto qabbalah, come sottolineano tra gli altri René Guénon e Gerschom Scholem, significa alla lettera «tradizione», «consegna» da parte di qualcuno a qualcun altro, e si riferisce specificamente al patrimonio sapienziale che sarebbe stato trasmesso oralmente da Dio a Mosè sul Sinai; o meglio ne costituirebbe la parte esoterica, mentre le Tavole della Legge ne rappresentano quella ufficiale e ortodossa.

Di certo la tradizione cabalistica, per come si manifesta nel Giudaismo medievale, denota chiare influenze delle dottrine neoplatoniche, ermetiche e gnostiche profondamente radicate nell’area mediterranea e mediorientale nei primi secoli dell’Era Volgare (e potrebbero rientrare nella questione anche influenze neopitagoriche, ma René Guénon ha evidenziato come nella tradizione cabalistica e in quella pitagorica, per quanto si basino entrambe su un’importanza capitale attribuita alla scienza sacra del numero, quest’ultima viene presentata e indagata sotto forme radicalmente differenti e caratteristiche).

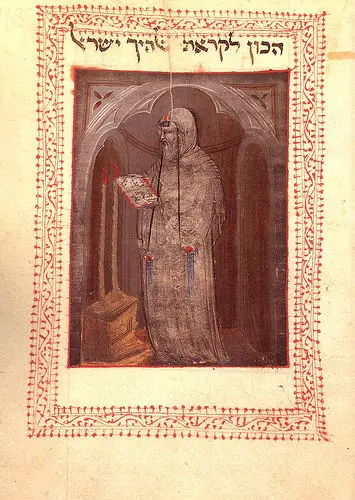

Le sue prime manifestazioni si avrebbero comunque già nel II secolo negli insegnamenti di rabbi Simeon Bar Yochai, mentre più tardi, tra III e VII secolo, si hanno varie redazioni del Sepher Yetsirah, uno dei più antichi testi del corpus cabalistico, la cui importanza è paragonabile a quella dello Zohar, il celebre «Libro dello splendore» anch’esso probabilmente scritto nei primi secoli, ma diffuso in Europa attorno al 1280. Gli studiosi principali della dottrina cabalistica medievale sono ricordati nelle figure di Moshe de Leòn, Eleazar Ben Yudah di Worms e Ezra Ben Salomon di Gerona, al quale viene perfino attribuita la codificazione della Qabbalah in senso stretto. Come molte dottrine tradizionali, la visione cabalistica è di una complessità e di una profondità abissali; si può dire che il cabalista studia la Torah come se fosse un apparato simbolico, che se debitamente interpretato può restituire uno schema, anzi infiniti schemi, delle infinite partizioni dell’Essere.

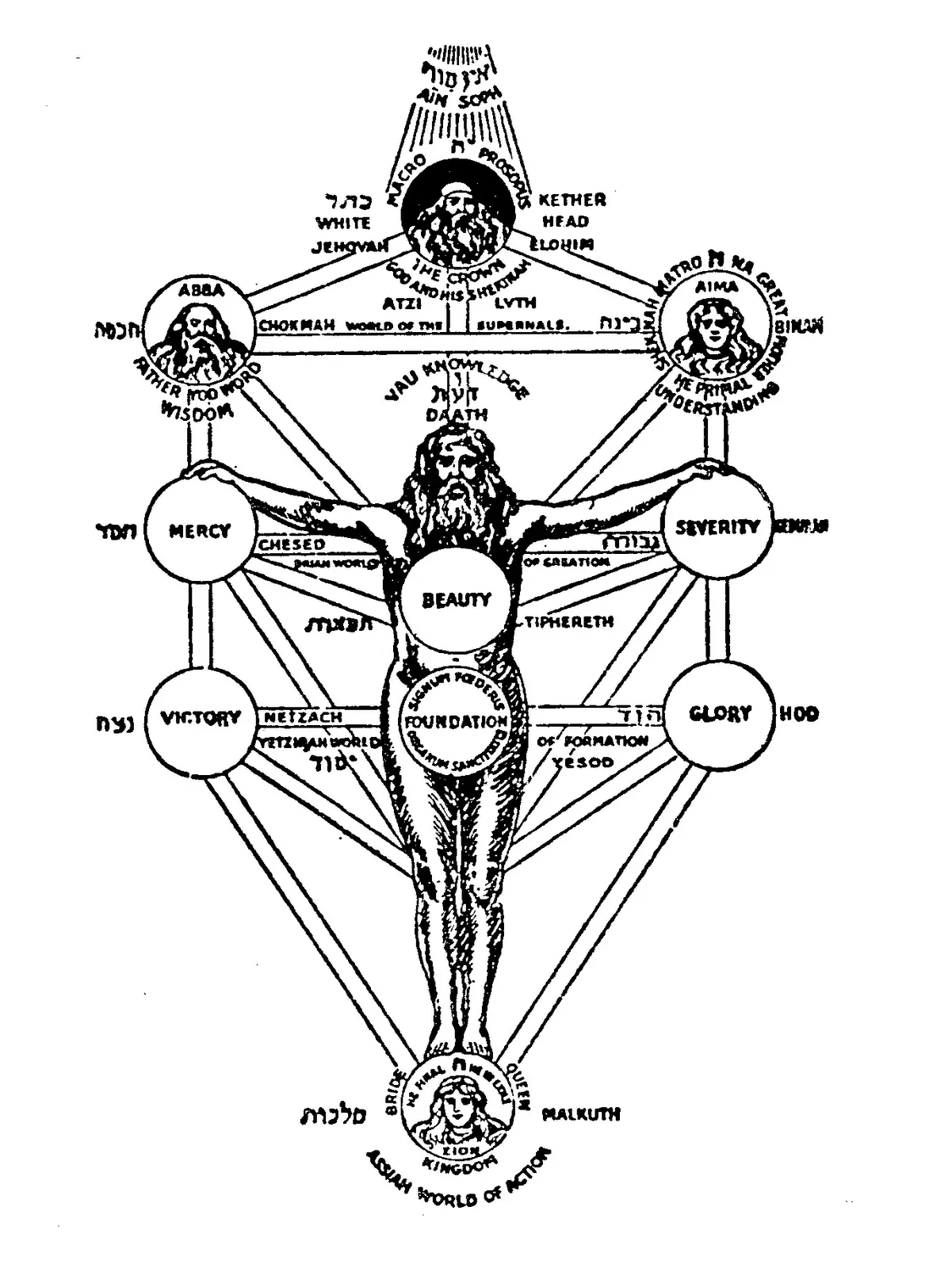

L’esegesi esoterica del testo sacro e autorevole mira ad individuare «sotto ‘l velame de li versi strani», attraverso la simbologia delle lettere del testo biblico, dei riferimenti alle cosiddette dieci Sephiroth. Queste, celebrate come le dieci «luci splendide», le dieci «emanazioni» della Divinità, possono quindi essere considerate o come manifestazioni del Divino attraverso il processo di emanazione dell’Essere (in una visione per così dire, con un termine inesatto e fuorviante, “panteistica” ma rigorosamente gerarchica, affine ad esempio a quella delle sfere celesti nelle dottrine neoplatoniche e gnostiche) oppure come degli attributi, degli aspetti interni e caratteristici di Dio medesimo. In entrambi i sensi, le Sephiroth costituiscono dei particolari “gradini” metafisici del cosmo, attraverso i quali l’anima umana può compiere il ritorno alla Divinità. Questa ascesa mistica può avvenire previa una vasta serie di pratiche ascetiche e mistico-contemplative, correlate ad una faticosa comprensione della (pressoché infinita) simbologia numerologica delle 22 lettere alfabetiche con le quali è composto il testo della Torah, che assieme alle dieci Sephiroth costituiscono quindi le cosiddette «32 vie» verso il Divino.

Un esempio semplice ed indicativo, che interessa la lettura numerologica cabalistica può essere quello della prima lettera della prima parola del testo ebraico del Genesi, ovvero «Bereshit»: la lettera Beth, seconda dell’alfabeto ebraico, è posta in apertura del racconto delle Origini perché rappresenta il concetto di creazione e di dualismo: dualismo poiché ogni minima parte del Creato è a sua volta tassello di una infinita pluralità (ritorna quindi il concetto di origine unica e perfetta, dalla quale può derivare tutto ciò che è conseguente, ma anche molteplice ed imperfetto). Solo Dio è l’assoluta unicità, ed è per questo che la Beth apre la Torah: prima della Creazione, infinita pluralità, può esserci solo l’Unico e Assoluto, ciò che è rappresentato dalla prima lettera, Aleph.

L’ebraico perduto di Abulafia

Oltre ai maestri sopra citati, tra i più grandi e influenti studiosi medievali della Qabbalah troviamo Abraham Ben Samuel Abulafia, attivo nella seconda metà del XIII secolo a Barcellona. Abulafia segue una singolare linea di pensiero che si avvicina per certi aspetti tanto ai principi filosofici di Avicenna quanto a quelli di Averroè (Cordoba 1126-Marrakech 1198). Pur prendendo le distanze dall’idea, comune a entrambi i grandi autori islamici, dell’eternità del mondo (in totale contrasto con l’idea di una creazione volontaria da parte di Dio, e quindi con i dettami della tradizione ebraica, cristiana e islamica) ritroviamo in Abulafia il concetto di Intelletto Attivo, cioè quello divino, distinto e superiore rispetto a qualsiasi altro Intelletto Passivo, o potenziale o materiale. Per lo studioso ebreo, la chiave di quell’Intelletto Attivo e divino non può che essere la Torah: Abulafia infatti sottolinea come nella dottrina della Qabbalah la lingua (ebraica) non sia intesa come un mero significante che rappresenti un significato o referente: se Dio ha creato attraverso la manifestazione di voci linguistiche e segni alfabetici, tali elementi semiotici non sono semplici rappresentazioni, bensì le forme su cui sono stati modellati gli elementi del mondo.

Per quanto, storicamente, l’origine dell’alfabeto ebraico va ricercata nell’antichissimo alfabeto protocananita (diffuso nella regione del Sinai attorno al 1500 a.C.), il cui ramo fenicio, nel corso del primo millennio ante l’Era Volgare, permise lo sviluppo tanto dell’alfabeto greco che di quello aramaico, paleoebraico ed ebraico classico, per la Qabbalah e per uno studioso come Abulafia le lettere divine sono i mattoni dell’Essere: con esse è scritta la Torah, e la Torah, in un’ottica che appare la stessa del celeberrimo motto ermetico «come in alto, così in basso», è uno schema del suddetto Essere. Da qui Abulafia, allontanandosi dalla concezione arbitraria e convenzionale del linguaggio tipicamente aristotelica (che condurrà, in ambito scolastico, alla corrente del cosiddetto nominalismo estremo di Roscellino e al nominalismo moderato di Enrico di Auxerre e di Guglielmo da Ockam, nonché ripresa dal grande filosofo e medico ebreo Mosè Maimonide) afferma che conoscere le leggi combinatorie delle lettere significa avere accesso alla chiave della formazione di ogni linguaggio.

Per la tradizione cabalistica, se le suddette leggi riguardano le lettere dell’alfabeto, sono naturalmente leggi magiche e divinatorie: si tratta delle tecniche della ghematria, che assegna un valore numerico ad ogni lettera, della themura, basata sulla permutazione delle lettere che formano parole o frasi, e del notariqon, la tecnica degli acrostici sacri, del quale l’esempio più celebre viene dal Cristianesimo primitivo ed è la nota sigla YCHTHIOS (Iesus Christos Theou Uios Soter). Ma, dato tutt’altro che trascurabile, Abulafia lamenta anche il fatto che il suo popolo, nel corso dell’esilio successivo alla seconda distruzione del Tempio (anno 70 dell’era volgare), ha dimenticato e perduto quella lingua; e il cabalista è colui che studia e lavora per il ritrovamento del vero ebraico primigenio, ovvero della matrice di ogni lingua.

Particolarmente affascinante, per quanto tenda a rendere ulteriormente complessa la questione, è la teoria sostenuta da un discepolo della “cerchia” di Abulafia. Questa asserirebbe che la prima lingua parlata da Adamo sarebbe stata tanto divina quanto umana, poiché nata da un patto sancito tra il Signore e l’uomo; il Progenitore avrebbe in seguito ideato una lingua naturale utilizzata tra lui, Eva e i propri figli. La confusione babelica, essendo di molto successiva, coinvolse questo idioma “ufficiale” ed essoterico, per quanto antico; ma la ierolingua originaria di Adamo, in realtà, sarebbe stata custodita da uno solo dei suoi lontani discendenti, ovvero da Seth, enigmatica figura della stirpe noachita.

Non è dato sapere se Abraham Ben Samuel Abulafia riuscì nella sua personale ricerca, quella di ricostruire la lingua divina con cui avvenne la Creazione, con la quale Dio parlò con Adamo, che fu tramandata a Seth e che rimane perennemente muta e celata tra i segni della Torah. Ma è invece probabile che, attraverso la diffusione delle sue teorie presso gli ebrei italiani, e in particolare con certi intellettuali in contatto con l’élite culturale attiva all’Università di Bologna, le suddette teorie sarebbero state tenute in considerazione da un certo giovane poeta fiorentino.

Dante

Dante Alighieri, che con ogni probabilità soggiornò a Bologna alla fine degli anni Ottanta del Duecento frequentando più le scuole di retorica che quelle di diritto, in un periodo che va dal 1304 al 1307 è esule politico da Firenze, condannato al rogo in contumacia. In questi anni il Poeta attraversa il Nord Italia in continue peregrinazioni (a Brescia alla corte di Corrado da Palazzo, a Treviso presso i Da Camino, poi di nuovo a Bologna dall’amico, anch’egli esule, Cino da Pistoia…), ed è in questo periodo che inizia la stesura dell’opera che lo consacrerà sommo poeta.

Proprio la Divina Commedia, nella sua incommensurabile varietà e profondità culturale di opera universale per definizione, oltre ai palesi e arcinoti riferimenti agli illustri modelli omerici, virgiliani, ovidiani e quant’altro, denoterebbe delle ispirazioni di matrice islamica (come sottolineò Miguel Asín Palacios e soprattutto René Guénon nel suo L’ésotérisme de Dante, 1925). Questo è stato sostenuto alla luce di certe similitudini, che avvicinerebbero il percorso oltremondano immaginato da Dante con quello che Muhammad avrebbe intrapreso nella cosiddetta Notte del Destino in cui ebbe la Rivelazione divina (ricordata nelle sure XVII e LIII del Corano); inoltre, le ricerche di Guénon e, in tempi più recenti, di Maria Corti e Sandra Debenedetti Stow hanno evidenziato come emergerebbero, soprattutto nel Paradiso, riferimenti alla simbologia cabalistica.

In questo periodo nella prima decade del Trecento, Dante si dedica alla scrittura di altri due lavori di importanza capitale: il De Vulgari Eloquentia e il Convivio. Se nel caso del Convivio siamo di fronte al primo trattato filosofico scritto in volgare fiorentino dopo secoli di latinoe greco (casi paragonabili si hanno soltanto con le opere in volgare catalano di Raimondo Lullo e con il Trésor del celebre “maestro” dello stesso Dante, Brunetto Latini), con il De Vulgari Eloquentia si ha il primo testo in cui il Medioevo cristiano affronta un progetto organico di ricerca di una lingua perfetta. Testo che si apre con la ovvia constatazione che all’effettiva pluralità di lingue volgari parlate in Italia e in Europa si contrappone la nobile e autorevole fissità del latino, il modello indiscusso di grammatica universale e, nell’ottica del tempo, artificiale (poiché si credeva ideata e strutturata appositamente dai dotti romani). Il Dante poeta si esprime in fiorentino, la sua amata lingua madre; ma come pensatore nutrito di cultura latina e teologia scolastica (nonché uomo politico che vagheggia il ritorno di un Impero tradizionale e sovranazionale, si veda il Monarchia e il quarto trattato del Convivio) scrive naturalmente nella lingua della filosofia, della politica, della Chiesa e del diritto internazionale: ecco perché il D.V.E., apologo del volgare votato alla ricerca di una lingua «illustre» sul solco del latino, è redatto proprio nel suddetto latino.

Dimostrando le eccezionali nozioni di linguistica comparata del suo autore, il D.V.E. espone come le varie lingue nate e sviluppatesi dalla confusione babelica si sarebbero moltiplicate ternariamente, seguendo dapprima una vasta diffusione in varie zone del mondo (conosciuto, che all’epoca coincideva sostanzialmente con il Vecchio continente e l’Africa settentrionale) per poi concentrarsi in un’area approssimativa dell’Europa occidentale che oggi si potrebbe definire romanza, distinguendosi in lingua d’oc, d’oïl e di sì, tra le quali è chiaramente avvertibile un certo grado di parentela. Ed è in questo punto, analizzando l’idea di un evidente legame genetico più o meno lontano tra varie lingue cosiddette storico-naturali (un dato già intuito e affrontato dagli autori del Genesi), che Dante si avvicina notevolmente alle teorie della moderna linguistica storica e in particolare al concetto di differenziazione in gruppi linguistici appartenenti alle medesime famiglie, a loro volta provenienti da quegli insiemi che rappresentano il grado più vasto di parentela linguistica, le cosiddette superfamiglie.

All’inizio del XX secolo, i linguisti Alfredo Trombetti e Holger Pedersen ipotizzarono l’esistenza di una antichissima superfamiglia linguistica, detta «nostratico», da cui sarebbero in seguito derivate famiglie linguistiche estremamente lontane tra loro come l’indoeuropea, l’afroasiatica e l’altaica (e secondo alcuni, come Joseph Greenberg, avrebbero origine dal nostratico anche molte lingue della vasta famiglia amerinda). In base a queste teorie, le lingue nostratiche sarebbero state parlate in una vasta area del continente eurasiatico in un’epoca compresa tra il 15000 e il 12000 avanti Cristo, verso la fine dell’ultima glaciazione di Würm. Le ricostruzioni della linguistica storica indicano questo periodo del Paleolitico inferiore come il momento “babelico” in cui una o più comunità di parlanti condividevano degli idiomi morfologicamente molto vicini tra loro, differenziatesi a livelli molto profondi nel corso dei vari millenni successivi (e relativi modelli di diffusione).

Entrando in merito alle questioni babelica e adamitica, e anzi prima ancora affrontando notevoli problemi di filosofia del linguaggio, il De Vulgari Eloquentia sottolinea (aristotelicamente) che la facoltà di parlare è una caratteristica facoltà umana (D.V.E., I, II, 2), intesa come capacità di estrinsecare pensieri e concetti dalla propria mente pronunciando parole. Una forma di comunicazione quindi differente da quella degli animali, dei demoni e degli angeli, argomenta Dante; e anche lui sostiene chiaramente, appellandosi alla tradizione esegetica dominante, che Adamo avrebbe parlato in ebraico. Una volta creato, l’uomo non poteva che esprimersi con la parola El, «vel per modum interrogationis vel per modum responsionis» (D.V.E., I, IV, 4), perché come dopo il peccato originale ogni uomo nasce piangendo per il dolore, il Protoplasto poteva soltanto manifestare la sua gioia, e la gioia più alta è in Dio, a cui egli si rivolse chiamandolo per nome.

Quel nome che Dante, che non risulta conoscesse l’ebraico, avrebbe tratto ovviamente dai Vangeli (si ha infatti «Eli lamma sabacthani» in Matteo XXVII, 46 e «Eloi lamma sabacthani» in Marco XV, 34) nonché, con ogni probabilità, dalle Etymologiae di Isidoro (VII, 1), che scrive, basandosi sull’auctoritas di Girolamo: «Primum apud haebreos dei nomen El dicitur, secundum nomen Eloi est». Ma poco oltre, in D.V.E. I, VI, 4, il Vate approfondisce la questione: indica con l’espressione «forma locutionis» quella tipologia di linguaggio che era stata concreata da Dio assieme alla prima anima umana. Quella forma locutionis originaria è quindi ciò che oggi si definirebbe grammatica universale: quelle regole soggiacenti e indispensabili alla formazione di ogni lingua storico-naturale.

Temi come la grammatica universale e gli universali linguistici erano familiari alla filosofia del linguaggio in seno alla Scolastica, e se ne occuparono studiosi come il grande francescano inglese Ruggero Bacone e Boezio di Dacia. Boezio di Dacia, che avrebbe rappresentato una fonte importante per le riflessioni linguistiche che Dante espone nel De Vulgari, era un monaco danese autore del trattato De Modis e figura di spicco del cosiddetto averrosimo latino (o aristotelismo radicale, branca della tradizione aristotelica medievale più fedele allo studio letterale delle opere dello Stagirita e quindi ben poco conciliabile con la dottrina cristiana), che assieme al celebre Sigieri di Brabante, l’averroista per definizione, venne condannato per eresia dal vescovo di Parigi nel 1277.

Proprio la figura di Sigieri, anzi la sua «luce etterna / che, leggendo nel vico degli strami / sillogizzò invidiosi veri» (Paradiso, X, 136-138) ci ricollega idealmente alla terza cantica della Commedia. In una scelta autoriale tra le più discusse in seno alla critica del pensiero dantesco, l’Alighieri colloca infatti la figura del monaco e studioso nel quarto Cielo (e decisamente in buona compagnia: Re Salomone, Sant’Agostino, Sant’Alberto, San Tommaso, San Bonaventura, Isidoro di Siviglia, Riccardo e Ugo da San Vittore, Pietro Lombardo…), sede del Sole e degli spiriti sapienti, in cui il giudizio divino permette una concordia oppositorum di personalità cristiane lontanissime tra loro (ad esempio, il rivoluzionario francescano Gioacchino da Fiore, Sigieri di Brabante e i nomi citati poc’anzi).

Il Paradiso è scritto da Dante qualche anno dopo il De Vulgari Eloquentia, del quale, nel celebre canto XXVI, riprende alcuni motivi topici. Nello svolgimento di questa operazione letteraria e meta-letteraria, il Poeta attua però una ritrattazione di non poco conto. Nel corso del grande viaggio, Dante è giunto all’ottavo cielo, la sede delle Stelle Fisse a cui sono assegnati gli Spiriti Trionfanti. Dopo il severo esame sulle tre Virtù Teologali a cui viene sottoposto da San Pietro, San Giacomo e San Giovanni, ecco il colloquio con l’«anima prima», alla quale Dante rivolge quattro quesiti che Adamo ha già previsto (grazie alla miracolosa “interconnessione” tra le varie menti, umane e angeliche, che alle maggiori altitudini del Paradiso sono permesse dalla Potenza divina). Dette domande riguardano l’effettiva essenza di Dio come Sommo Bene, la concordanza tra ragione e autorità, la Creazione come atto d’amore, e naturalmente la lingua edenica, «l’idioma ch’usai e ch’io fei», nelle sue parole riportate al verso 114.

Oltre a leggere in questo verso un’asserzione che ricorda le teorie di Abulafia e discepoli (la prima lingua di Adamo concreata da Dio con l’uomo stesso, e utilizzata solo nella comunicazione tra loro; la seconda lingua come ideazione linguistica naturale di Adamo e condivisa dall’umanità successiva), l’anima del primo uomo testimonia che quella sola e unica lingua primordiale

fu tutta spenta / innanzi che all’ovra inconsummabile / fosse la gente di Nembròt attenta» come Dante gli fa cantare nei versi 124-126. E più avanti: «Pria ch’i scendessi all’infernale ambascia / I s’appellava in terra il somme bene / onde vien la letizia che mi fascia; / e El si chiamò poi, e ciò convene / che l’uso de’ mortali è come fronda / In ramo che sen va e altra vene. (vv. 133-138).

Ed ecco come Dante rettifichi la sua stessa affermazione emessa nel De Vulgari: la mutevolezza delle lingue umane avrebbe riguardato anche l’antichissimo, primordiale idioma dell’uomo, con cui Adamo si rivolgeva al suo Creatore chiamandolo con il suo primo nome, «I». Nessun commentatore della Commedia ha mai spiegato in modo convincente questa originale idea di Dante, che notoriamente, di polisemia dei testi se ne intendeva (basti pensare a Convivio II, 1 in cui troviamo l’esposizione dei quattro sensi del testo letterario e del testo sacro, ossia litterale, allegorico, morale, anagogico). Palese sarebbe la deduzione che la lettera indichi per definizione l’idea di assoluta unicità, e si ricollegherebbe peraltro alle idee cabalistiche di Abulafia: lo studioso sottolineava come gli elementi atomici del testo sacro, ovvero le lettere, avrebbero significato, valore e potenza di per sé stesse, al punto che ogni lettera del nome divino è già in sé un nome divino. Tale sarebbe quindi la sola yod, la prima semiconsonante che apre il Tetragramma; traslitterando la yod come I si avrebbe quindi una possibile fonte del “voltafaccia” dantesco sull’analisi della questione, dal De Vulgari Elquentia alla Commedia.

Oltre a ciò, nel monologo di Adamo ritroviamo quindi: la lingua primigenia estinta prima di Babele, in cui forse si può leggere una ripresa dantesca delle teorie storiche e magico-linguistiche di Abulafia; il linguaggio verbale come attributo e disposizione naturale dell’essere umano («Opera natural è ch’uom favella / ma così o così natura lascia / poi fare a voi secondo che v’abbella», 130-132), come già ribadito nel De Vulgari Eloquentia e nel Convivio (II, 8); e la riflessione sul mutamento temporale e spontaneo delle lingue naturali che si sviluppano e mutano per iniziativa umana. Estremamente importante è la modalità con cui, nella narrazione, l’autore giunge alla effettiva e diretta conoscenza della verità a proposito della lingua adamitica (nonché del primo nome di Dio), di cui si tratta al centro del canto: Dante affronta la questione dialogando con Adamo nel cielo delle Stelle Fisse, e lassù il Poeta vi è giunto nel corso del viaggio che è stato chiamato a fare gratia dei. Dante, da cattolico medievale immerso nella Scolastica (e quindi anche nel platonismo) in questo modo afferma che l’uomo può giungere alla Verità soltanto per ispirazione divina e non tramite la capacità, meramente umana, della speculazione razionale.

È quindi davvero notevole e affascinante come Dante, nella finzione poetica (di un’opera che segna una vetta insuperabile della letteratura mondiale), si arroghi il privilegio di risolvere definitivamente, a colloquio in prima persona con l’unico diretto interessato che può chiarire la questione cioè Adamo, uno dei più grandi misteri della storia umana: quello della lingua che originò tutte le lingue umane, della parola prima di ogni parola.

Bibliografia:

- La sacra Bibbia, a cura della Conferenza Episcopale Italiana, C.E.I. , Roma 2001

- AA.VV., Enciclopedia Garzanti di Filosofia, Garzanti, Milano 1988 AA.VV. Enciclopedia delle religioni, Garzanti, Milano 1989

- AA.VV., L’idea deforme. interpretazioni esoteriche di Dante, a cura di Maria Pia Pozzato, Bompiani, Milano 1989

- Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, Protagonisti e testi della filosofia, volume A tomi 1-2, Paravia/Bruno Mondadori, Milano 2000

- Sant’Agostino, La città di Dio, a cura di Domenico Marafioti, Mondadori, Milano 2015

- Dante Alighieri, Divina Commedia, a cura di Daniele Mattalia, Rizzoli, Milano 1960

- Dante Alighieri, De Vulgari Eloquentia, a cura di Giorgio Inglese, Rizzoli, Milano 1998

- Giandomenico Casalino, Il nome segreto di Roma. Metafisica della Romanità, Edizioni Mediterranee, Roma 2003

- Corrado, Massimiliano, Dante e la questione della lingua di Adamo (De vulgari eloquentia, 1. 4-7; Paradiso, 26. 124-38), Salerno Editore, Salerno 2010

- Sandra Debenedetti Stow, Dante e la mistica ebraica, Giuntina, Firenze 2004

- Umberto Eco, La ricerca della lingua perfetta nella Cultura Europea, Laterza, Bari 1993

- René Guénon, L’esoterismo di Dante, Adelphi, Milano 2001

- René Guénon, Simboli della scienza sacra, Edizioni Mediterranee, Roma 1975

- Isidoro di Siviglia, Etimologie o origini, a cura di Angelo Valastro Canale, Utet, Torino 2006

- Marco Mancini, Il rifiuto della diversità linguistica, in Giuseppe Longobardi, a cura di, Le lingue del mondo. Le scienze quaderni n.108 del giugno 1999, Le scienze s.p.a., Milano 1999

- Gabriele Mandel Khan, Alfabeto Ebraico, Mondadori-Electa, Milano 2012

- Gianni Pilo, Sebastiano Fusco, Il simbolismo kabbalistico del Golem, in Gustav Meyrink, Il Golem e altri racconti, Newton & Compton, Roma 1994

- Gershom Scholem, La Kabbalah e il suo simbolismo, Torino, Einaudi 1980

Un commento su “Considerazioni sulla questione della ierolingua nel Medioevo (II)”