Nel loro nuovo libro, “Abraxas: la magia del tamburo. Il culto dimenticato del dio cosmico dallo sciamanesimo alla gnosi“, uscito a marzo per Mimesis, Paolo Riberi e Igor Caputo indagano la figura del dio/demone Abraxas, a metà strada tra quella del Demiurgo della cosmogonia gnostica e platonica e quella del dio eonico che connette i vari livelli della manifestazione cosmica.

di Marco Maculotti

Copertina: talismani di Abraxas

Esattamente un anno fa, nel maggio 2020, fui invitato ad intervenire a un convegno organizzato dalla G.R.E.C.E., vertente sugli aspetti occulti ed esoterici delle serie tv di maggior successo degli ultimi anni. Tra i relatori era presente anche Paolo Riberi, giovane scrittore piemontese di cui avevo già avuto modo di recensire sulle pagine di «AXIS mundi» Pillola Rossa o Loggia Nera, uno studio sulle influenze gnosticheggianti a Hollywood e dintorni. Certi punti dell’intervento che esposi quella sera, una sorta di anticipazione del saggio in seguito pubblicato da Mimesis, Carcosa svelata. Appunti per una lettura esoterica di True Detective (2021), “risuonarono” non poco a Riberi in virtù della loro vicinanza concettuale con uno studio a cui si stava dedicando al tempo a quattro mani con Igor Caputo (gestore della libreria «Arethusa» a Torino), e che sarebbe anch’esso stato pubblicato da Mimesis: Abraxas: la magia del tamburo. Il culto dimenticato del dio cosmico dallo sciamanesimo alla gnosi. Già al tempo ci accordammo per organizzare una presentazione congiunta delle due opere, andata in onda qualche settimana fa sul canale di «Stroncature», occasione in cui si venne esplicitamente chiarificato come come le dottrine gnostiche citate dai due autori di Abraxas richiamassero da molto vicino le elecubrazioni dello scrivente sul “fatalismo cosmico” della prima stagione della serie tv di Nic Pizzolatto.

Se in Carcosa svelata il misterioso “Re in Giallo” venerato nelle otto puntate del serial dai membri della cosiddetta “Setta della Palude”, preso in prestito dalla letteratura sovrannaturale di fine Ottocento di Robert W. Chambers, veniva da me associato da una parte ad alcune divinità del tempo ciclico e del perenne processo di morte e rinascita attraverso le ronde dell’eterno ritorno, quali il Cernunno celtico o il Saturno/Kronos mediterraneo che fu re dell’Età dell’Oro e che attende il ritorno della medesima in uno stato di “vita-nella-morte” confinato nel Tartaro o nelle variamente denominate “Isole dei Beati”, dall’altra ai “Grandi Antichi” lovecraftiani e ai “Signori della Fiamma di Venere” della letteratura teosofica, non è così dissimile la figura dell’enigmatico Abraxas che ne tracciano Riberi e Caputo in questa loro nuova opera: il dio dalla testa di gallo e dalle appendici serpentine, invocato da certe sette gnostiche nei secoli immediatamente precedenti e successivi l’avvento del Cristianesimo, è contemporaneamente “governatore delle sfere celesti” (archòn, “arconte”), demiurgo del mondo della materia, divinità psicopompa e messaggero attraverso i diversi livelli della manifestazione cosmica.

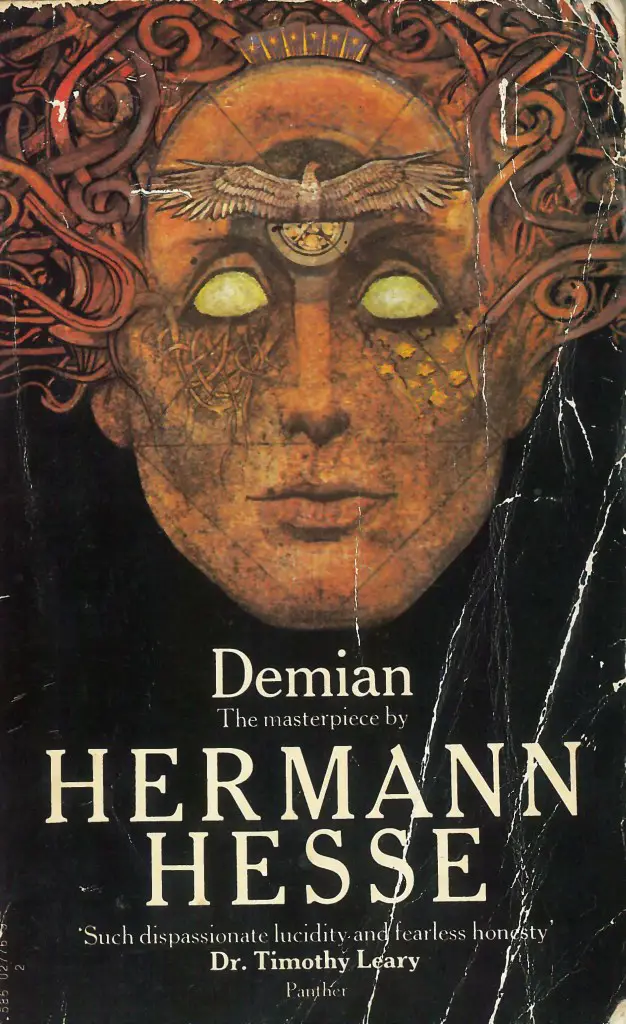

Da una parte, dunque, Abraxas ricalca l’archetipo del “falso” dio-Demiurgo che altrove fu denominato Sabaoth e Ialdabaoth e che venne perlopiù appaiato al dio veterotestamentario, ma dall’altra, per esempio nei rotoli di Nag Hammadi, appare al contrario in guisa di manifestazione eonica del Dio dello Spirito, «divinità benigna, che aiuta e protegge l’umanità» [p. 38], e che fa da tramite fra il mondo della materia e il Pleroma degli Immortali. Una concezione ambigua e a prima vista contraddittoria del nume, ora dio celeste ora diavolo, ripresa in maniera piuttosto criptica ma quantomai intrigante da Hermann Hesse in Demian (1919), romanzo iniziatico ed esoterico (che fa il paio con lo Steppenwolf, 1927) in cui il protagonista viene condotto gnosticamente dall’oscurità dell’ignoranza alla luce del risveglio interiore, attraverso la scoperta della coincidentia oppositorum dell’ente divino che governa il piano di manifestazione in cui l’umanità si trova a vivere:

L’uccello si sforza di uscire dall’uovo. L’uovo è il mondo. Chi vuol nascere deve distruggere un mondo. L’uccello vola a dio. Dio si chiama Abraxas […]

[…] il nostro dio si chiama Abraxas: è sia Dio che Satana, e abbraccia in sé il mondo chiaro e il mondo scuro. Abraxas non ha nulla da obiettare contro i suoi pensieri e i suoi sogni, non se ne dimentichi.

È già stato notato da altri studiosi come l’Abraxas del Demian di Hesse risenta in primo luogo del ritratto del dio che tratteggiò qualche anno prima Carl G. Jung. Riberi e Caputo citano un suo estratto dei Septes Sermones ad Mortuos (“Sette discorsi ai morti”) e mettono in risalto l’influenza che a sua volta esercitò Albrecht Dieterich sulla concezione jungiana di Abraxas, descritto come «il “dio supremo” dell’universo, simbolo dell’armonia e della riconciliazione degli opposti»:

Abraxas è il Sole, e al tempo stesso l’eterno inabissamento del Vuoto, di ciò che sminuisce e smembra, del Diavolo. Il potere di Abraxas è duplice: voi non lo vedete, poiché ai vostri occhi gli opposti insiti in questo potere si annullano. Ciò che il dio Sole dice è vita. Ciò che il Diavolo dice è morte. Ma ciò che Abraxas pronuncia è quella veneranda e maledetta parola che è vita e morte al tempo stesso. Abraxas dice verità e menzogna, bene e male, luce e tenebra in una sola parola […]. Egli è la Pienezza che si fa uno con il Vuoto. È le Nozze Sante […]. Dio dimora nel Sole, il Diavolo nella notte. Ciò che Dio trae dalla luce, il Diavolo lo rigetta nella notte: ma Abraxas è il mondo, il suo prodursi e il suo svanire.

[pp. 142-143]

Dell’Abraxas di Jung e di Hesse, tuttavia, se ne parla solo in chiusura d’opera, nel quattordicesimo e ultimo capitolo. Nei precedenti tredici, l’analisi dei due autori si sviluppa secondo una prospettiva più tradizionale, facendo ampio uso innanzitutto delle fonti originarie (capitoli 1-5), come la dottrina di Basilide e gli ormai noti e già citati vangeli apocrifi di Nag Hammadi (tra cui vengono citati L’Apocalisse di Adamo e L’Apocalisse di Zostriano) e altri papiri gnostici come il Libro del Grande Spirito Invisibile o Vangelo degli Egiziani. Si tratta a nostro parere della parte più avvincente dell’opera, in cui vengono messe in luce certe concezioni che storicamente si svilupparono a ridosso dei secoli che videro l’avvento dell’era cristiana, e che anzi il più delle volte si compenetrano con gli insegnamenti più “eretici” ed “esoterici” del Salvatore di Nazareth, o dei suoi discepoli. Riportiamo per esteso un estratto del secondo capitolo dell’opera in analisi in questa sede:

Ma in che cosa consisteva esattamente questo “segreto cosmico”, che Gesù avrebbe rivelato soltanto ad alcuni discepoli? Il fortunato ritrovamento di numerosi vangeli apocrifi e le testimonianze indirette dei Padri della Chiesa ci consentono di rispondere con buona sicurezza a questa domanda. Secondo gli gnostici, fin dalla sua nascita l’uomo è un prigioniero inconsapevole in un mondo virtuale e corrotto: quello che ci circonda è un reame illusorio e decadente, dove ogni cosa è soggetta a un ciclo di cambiamento, corruzione e morte. Tutto si trasforma, si deteriora e, alla fine, si dissolve nel nulla: è una legge inesorabile, che vale tanto per gli esseri viventi quanto per gli oggetti inanimati. Di conseguenza, il dio creatore del mondo terreno – adorato dagli ebrei con i nomi di Yahweh e Sabaoth – sarebbe in realtà un impostore pazzo e crudele, che tiene rinchiusa l’umanità in questa prigione virtuale soltanto per poter godere in eterno delle sue sofferenze. Sofferenze che, a ben vedere, derivano dalla materia stessa che permea questa prigione, per sua natura soggetta alla decomposizione e alla morte. Per gli gnostici, il dio della Genesi è un Demiurgo, ossia un artigiano che, incapace di creare la vita dal nulla, ha dato forma ai propri progetti partendo dalla melma primordiale del Caos: il risultato, ovviamente, è un mondo corrotto e imperfetto. Unendo i due nomi divini dell’Antico Testamento, i vangeli apocrifi lo chiamano Yaldabaoth. I confini del suo regno sono rappresentati da 7, 10 o 365 sfere celesti che ruotano senza sosta intorno alla terra sottoponendola a un ciclo costante, rappresentato dal continuo succedersi dei giorni e delle stagioni. Le sfere sono governate da una schiera di demoni-carcerieri che servono il Demiurgo: gli Arconti (dal greco archòn, “governatore”). Il loro compito è quello di impedire in ogni modo la fuga dell’uomo dalla prigione, oltre il ciclo eterno di distruzione e ricostruzione della materia. Al di là delle barriere celesti c’è un altro mondo, formato da puro Spirito: si tratta del Pleroma (dal greco plèroma, “pienezza”), dominio ultraterreno del vero Dio. Diversamente dal mondo terreno – che è una realtà in costante mutamento, soggetta a un percorso ciclico di continua trasformazione – il Pleroma divino è immobile e invariabile, ed esiste al di fuori del tempo stesso. Qui la materia non esiste: nulla si modifica e ogni cosa è perfetta ed eterna. È evidente come nel mito gnostico sia molto forte la contrapposizione dualistica: due sono i mondi (la Terra e il Pleroma), le sostanze (la materia e lo Spirito), gli dei (il falso Demiurgo e il vero Dio) e persino le nature dell’uomo. Ogni individuo è infatti formato da un guscio di materia grezza e da una scintilla di Spirito, due principi in eterno conflitto tra loro: dal corpo provengono gli istinti primordiali, il dolore, le malattie e la mortalità, mentre dallo Spirito derivano l’autocoscienza, l’intelletto e la razionalità. Il “terreno intermedio” tra questi due poli contrapposti è rappresentato dall’anima individuale, sede dei sentimenti. Ma che cosa ci fa una scintilla di Spirito imprigionata in un corpo nel reame terreno? Quello celato all’interno dell’uomo è un frammento del vero Dio, misteriosamente precipitato sulla terra e rimasto ingabbiato nella materia. Questa scintilla ha perso la memoria e, insieme con essa, anche i suoi poteri divini. La gnosis consiste proprio nel risveglio da questa condizione di oblio: l’uomo, che segue gli insegnamenti segreti di Gesù, può recuperare il ricordo della sua origine divina e la consapevolezza della propria superiorità rispetto al Demiurgo, ossia al falso dio dell’Antico Testamento: “Mi fece conoscere una parola di Conoscenza riguardo al Dio eterno ed al fatto che eravamo simili ai Grandi Angeli eterni: noi infatti eravamo superiori al (falso) dio che ci aveva plasmati ed alle potenze che stanno insieme a lui.” Secondo gli gnostici, il Padre di cui parla Gesù non è il collerico Demiurgo Yahweh della Bibbia ebraica, che ha punito Adamo ed Eva, mandato il Diluvio Universale, distrutto Sodoma e Gomorra e guidato in guerra il popolo di Israele, castigandolo a più riprese in caso di disobbedienza. Al contrario, il “Figlio di Dio” dei vangeli apocrifi è una manifestazione del vero Signore dello Spirito, proveniente dal reame celeste che si colloca oltre i confini del nostro mondo-prigione. È a lui che l’io spirituale degli gnostici farà ritorno dopo la morte, sfuggendo ai demoni carcerieri – gli Arconti – che, invece, cercano di rispedire le anime verso il basso, in un continuo ciclo di reincarnazione voluto dal malvagio Demiurgo Yaldabaoth.

[pp. 22-24]

Si tratta di dottrine che ovviamente furono minoritarie fin dall’antichità, comprensibilmente condannate come eretiche e blasfeme dal potere ecclesiastico centrale attraverso i secoli, fino alla più assoluta distruzione dei suoi adepti: si pensi per esempio all’eccidio avvenuto nel XIII secolo dei Catari/Albigesi, i quali professavano una fede sotto molti aspetti “gnosticheggiante”, incentrata sulla separazione dal retrogusto manicheista tra il dio “di questo mondo” e quello del regno dello Spirito.

Ma, sotto un altro punto di vista, queste dottrine richiamano anche, come giustamente sottolineato dagli autori, quelle platoniche esplicative del mistero della reincarnazione e dell’anamnesi, dell’ascesa post-mortem dell’anima all’Iperuranio alla sua quasi ineluttabile “caduta”, generazione dopo generazione, nel mondo sublunare della materia e della sofferenza, identico in tutto e per tutto all’immagine gnostica della Terra come “prigione cosmica”, con gli Arconti (governatori planetari) nei panni di carcerieri posti alle direttive della divinità che Platone stesso, in sintonia con lo Gnosticismo, definisce Demiurgo (anche se, come notano gli autori, «diversamente dal Demiurgo gnostico, quello di Platone era un dio che tendeva al bene e traeva ispirazione dal mondo ultraterreno»; p. 27).

Si pensi soprattutto al celeberrimo “Mito di Er”, il quale veicola tra l’altro una concezione assolutamente para-sciamanica del cosmo («[…] “le sfere concentriche dei cieli ruotano attorno a un fuso come un vasto fusaiolo. Ogni sfera è associata con una sirena (Dea Uccello) che canta la propria particolare nota, originando in tal modo la musica delle Sfere”, sinfonia che mantiene in equilibrio l’universo»; p. 105), che viene detto manifestarsi su più livelli, governati dai rispettivi spiriti o “governatori planetari”, assimilabili agli Arconti degli gnostici e alle potenze ultraterrene che l’anima disincarnata incontra nel tragitto verso l’Aldilà in testi antichi quali il Bardo Thodol tibetano e il Libro Egiziano dei Morti:

Durante il coma, Er avrebbe assistito al ciclo eterno delle anime, alle quali, dopo la morte, viene cancellata la memoria per poi ricominciare una nuova vita in un altro corpo. Si tratta dello stesso processo descritto nei vangeli apocrifi, a cui gli gnostici cercano di sfuggire in ogni modo possibile facendo ascendere la propria “scintilla divina” oltre le varie sfere celesti.

[p. 27]

Con queste premesse si può dunque comprendere il motivo per cui, al tempo, Riberi vide più di un punto di contatto tra la forma mentis degli gnostici adoratori del “dio cosmico” Abraxas e quella che regge l’intero impianto narrativo di True Detective per come analizzata nel saggio dello scrivente Carcosa svelata. La sincronicità di cui al tempo fummo protagonisti si spinge al punto che le tematiche e gli archetipi su cui i nostri rispettivi ultimi saggi si basano sono essenzialmente i medesimi: si pensi per esempio all’inquadramento cosmico e “fatale” della “perduta Carcosa”, posta sotto la signoria ultraterrena dell’enigmatico quanto terrifico Re in Giallo, al “fatalismo cosmico” dei personaggi del serial in primis Rust Cohle, alle menzioni gnosticheggianti della “maledizione cronica” dell’esistenza e della “trappola della vita”, alla visione rustiana del pianeta Terra in guisa di “grosso immondezzaio” sospeso nello spazio, all’anelito ossessivo di una fuga definitiva dalle ronde dell’eterno ritorno per giungere finalmente all’Eternità, e via discorrendo.

Suggestioni, queste presenti nella prima stagione di True Detective, cui, in linea di massima, i due autori accennano brevemente in chiusura d’opera, ma che sono anche qua e là presenti dietro la superficie del testo in svariati punti del saggio. Uno su tutti, l’inquadramento “saturnino” del dio-Demiurgo della cosmogonia gnostica, in particolar modo nella visione cosmologica degli Ofiti (esposta peraltro anche in Carcosa svelata, pp. 140 ss.):

Yaldabaoth, fusione dei nomi biblici del Dio ebraico Yahweh e Sabaoth, è il Demiurgo che governa il settimo cielo e, di lì, anche tutti i livelli inferiori. A conferma della sua animalesca ignoranza, viene rappresentato con le sembianze di un asino. In tutte le mappe dell’universo, il Demiurgo e il settimo cielo vengono sempre associati al pianeta Saturno: nella mitologia greco-romana si tratta del regno di Chronos, signore del tempo. “Ialdabaōth – osserva lo storico Ezio Albrile – è il primo e ultimo Arconte, nelle cui fattezze si può riconoscere il “Tempo”, Aiòn o Chrònos (inteso quale Krònos, Saturno, l’ultimo pianeta). Non a caso, Saturno appare associato dagli Gnostici al Dio ebraico YHWH, ritenuto il capo degli Arconti perché il settimo giorno, il Šabbat o Sabato, era a lui consacrato”. Del resto, per un uomo dei primi secoli dopo Cristo, l’associazione tra i cieli e il tempo era intuitiva: il passare delle ore, dei giorni, dei mesi e degli anni era scandito dal movimento degli astri che ruotavano intorno alla Terra, e non viceversa. Il sovrano dei sette cieli intermedi, detenendo anche il controllo delle porte celesti, consentiva alle stelle di attraversarle regolarmente, permettendone la rotazione. Così facendo, di fatto, “creava il tempo”. Solo nel mondo terreno vige la legge della ciclicità, che scandisce i ritmi dei giorni e delle stagioni, il movimento degli astri e persino quello delle anime, che continuano a reincarnarsi in un nuovo corpo, senza sosta. Il mondo dello Spirito, posto oltre i sette cieli in movimento, era invece fisso e immobile, e pertanto “esisteva fuori dal tempo”, in una condizione di permanente eternità.

[pp. 54-55]

I capitoli centrali del saggio (6-8), e più avanti succintamente il 13esimo, analizzano Abraxas in rapporto al “mondo magico” di amuleti, gemme e talismani e delle invocazioni vergate sui medesimi, di cui è stato per una manciata di secoli grande protagonista. Da una parte Riberi e Caputo ne rilevano la connessione iconografica, come già il sottoscritto ipotizzò in uno studio qui citato dagli autori [pp. 67 e ss.], con altre figure divine equivalenti come il Phanes degli Orfici, l’Aion della tradizione cosmologica ellenica e lo Zurvan akarana di quella persiana; dall’altra ne ipotizzano elementi para-sciamanici, spingendosi a riconoscere nell’oggetto che Abraxas impugnerebbe non uno scudo, come usualmente si pensa, ma altresì un tamburo “a cornice” del tipo di quelli utilizzati in Asia centrale e settentrionale per “sciamanizzare” (pandero). Si tratta probabilmente dell’ipotesi più originale e “sensazionale” avanzata nel saggio, discretamente supportata da prove e indizi che ci portano a riconsiderare un’iconografia che si dava ormai per consolidata (solitamente si giustifica la presenza dello “scudo” descrivendo il culto di Abraxas come inizialmente diffusosi tra le legioni dei soldati romani di stanza sul limes imperiale).

Gli autori, oltre a sottolineare il collegamento con la tradizione asiatica sciamanica stricto sensu, ne ravvisano anche una “connessione persiana”, citando alcune allusioni al viaggio visionario ed estatico dell’operatore magico nelle pagine dell’Avesta [p. 80] e ipotizzando la doppiezza funzionale del tamburo, che fungerebbe anche da “setaccio” delle anime, «filtro tra la vita e la morte» [p. 90]:

Persino nel libro sacro della religione persiana, l’Avesta, sono presenti innegabili tracce di sciamanesimo: tra i vari racconti, è particolarmente curioso il mito del nocchiero Pāurva, scagliato in cielo da un uccello mentre era intento a compiere un sacrificio in onore della dea acquatica Anāhitā. Lo sfortunato marinaio sarebbe rimasto sospeso a metà strada tra cielo e terra per tre giorni, fino all’intervento salvifico della divinità, invocata con suppliche e promesse. Come osserva lo storico francese Philippe Gignoux, nel corso del mito Pāurva è sempre accompagnato dall’epiteto vifra-, ossia “tremante”, “vibrante”: l’allusione, neppur troppo velata, è alle convulsioni spasmodiche che tipicamente precedevano il viaggio estatico dello sciamano. Anche la figura dell’uccello non è casuale, in quanto era proprio questo tipo di animale a innalzare lo sciamano oltre i confini di questo mondo.

[p. 80]

Inizia qui la seconda “macro-indagine” sviluppata da Riberi e Caputo in questo saggio. Se la prima parte del libro si presenta del tutto incentrata sulla concezione gnostica del cosmo, in questa seconda parte il focus viene posto sull’aspetto “musicologico” del culto di Abraxas, con rimandi alle pratiche dello sciamanesimo e più in generale ai culti estatici e misterici (viene citato su tutti il caso delle processioni degli adepti della dea Mater Cibele, anch’essa rappresentata nell’atto di reggere un tamburo; cfr. pp. 105-109).

I capitoli seguenti (9-12), infatti, sviluppano il discorso dell’importanza del tamburo (o di altri strumenti musicali omologhi, deputati a creare un “tappeto sonoro” ripetitivo fino all’ossessività, che possa favorire il distacco dell’anima dal corpo dell’esperiente e quindi conferirgli la possibilità di compiere “voli astrali”) all’interno dei rituali sacri, citando anche ex multis l’esempio dell’antica festa salentina di Torrepaduli, caratterizzata dal ritmo reiterato dei tamburelli, che consente agli astanti di perdere completamente il senso del dolore e della fatica e la “coscienza del momento presente” [p. 100], realizzando così la proverbiale “rottura di livello” di eliadiana memoria:

Non a caso, Mircea Eliade ha rilevato come in alcune culture sciamaniche dell’Asia centrale il posto del tamburo fosse occupato da un rudimentale strumento a corde o da un arco a corda singola, mentre nel mondo greco pre-classico era la cetra di Orfeo a rivestire una funzione analoga. Nell’Africa dei Grandi Laghi sono i sonagli, costruiti con zucche seccate e riempite di semi, che consentono l’attraversamento del velo che separa la terra dal mondo degli spiriti. Di fatto, il fattore-chiave non consiste nell’esecuzione di una specifica tonalità o nel ricorso a un particolare strumento, bensì in una pratica ritmica, ripetitiva e ossessiva che – se eseguita in particolari condizioni psicosomatiche – conduce alla trance.

[p. 101]

Sebbene le ipotesi non siano peregrine, rispetto alla prima parte dell’opera e a quella intermedia l’impostazione di alcuni di questi capitoli possono dare l’impressione di non essere sviscerati fino in fondo, anche tenendo conto del basso numero di pagine in cui si sviluppano, ma se non altro sono il più delle volte puntuali nel fornire fonti su cui approfondire le questioni solo accennate.

Maggiormente dettagliato è il dodicesimo capitolo, dove gli autori, tirando le fila dagli studi di “musicologia sacra” di Marius Schneider, sottolineano come il “mantra” cerimoniale I-A-O, usualmente considerato nei “papiri magici” un’invocazione indirizzata ad Abraxas e più in generale al dio cosmico e demiurgico delle sette gnostiche, sarebbe «la formula magica che governa le porte celesti, situate tra il mondo dello Spirito e il regno della materia», nonché «il Verbo ordinatore, ossia l’incantesimo con cui viene poi mantenuto l’ordine ciclico del mondo terreno» e «la melodia creatrice [dal dio] generata con il tamburo cosmico» all’inizio dei tempi [pp. 118-119], osservazioni a cui segue quasi automatica la comparazione con l’AUM (OM) della tradizione orientale.

Destra: Abraxas come Bafometto

Altrettanto ricco è il capitolo che chiude l’opera, di cui abbiamo già menzionato il duplice approfondimento sull’Abraxas di Jung e su quello di Hesse. I motivi di interesse però non finiscono qui: gli autori tracciano anche alcuni parallelismi tra il dio gnostico e il Metatron dei cabalisti medievali, nonché con il “dio occulto” dei Cavalieri Templari, per giungere fino alla “Abraxa” che nell’Utopia di Thomas More (1516) è «il nome originario dell’isola che ospiterà la fioritura della società perfetta dopo lo sbarco del mitico Utopo, eroe civilizzatore che darà anche il proprio nome alla regione» [p. 136] e alla grottesca rappresentazione del “governatore dei 365 cieli” nel Dictionnaire Infernal di Jacques Albin Simon Collin De Plancy (1863). In chiusura c’è spazio anche per Aleister Crowley e per la sua personale rivisitazione della formula sacra I-A-O (Isis-Apophis-Osiris), nel romanzo iniziatico Le nozze biochimiche di Peter Pendragon [p. 146].

4 commenti su “Abraxas, o sulla fuga dalla prigione cosmica”