Cronache jüngeriane di una crociera del 1936 con destinazione Sud America: dagli spacci brasiliani del filosofo tedesco emergono l’elemento fatale della “Wildnis” amazzonica, la «memoria delle forme» su cui si basa l’intera Creazione e l’amore incondizionato per l’elemento oceanico, vettore del «canto originario della vita che va cullandosi nei tempi».

di Marco Maculotti

« Da queste parti c’è un proverbio che mi piace tanto; dice: “Il bosco è grande”, e significa che chiunque si trovi in difficoltà o sia vittima di persecuzioni può sempre sperare di trovare rifugio e accoglienza in questo elemento. »

— E. Jünger, lettera al fratello Friedrich Georg “Fritz” Jünger, Santos, 20 novembre 1936 (Traversata atlantica, pp. 146-147)

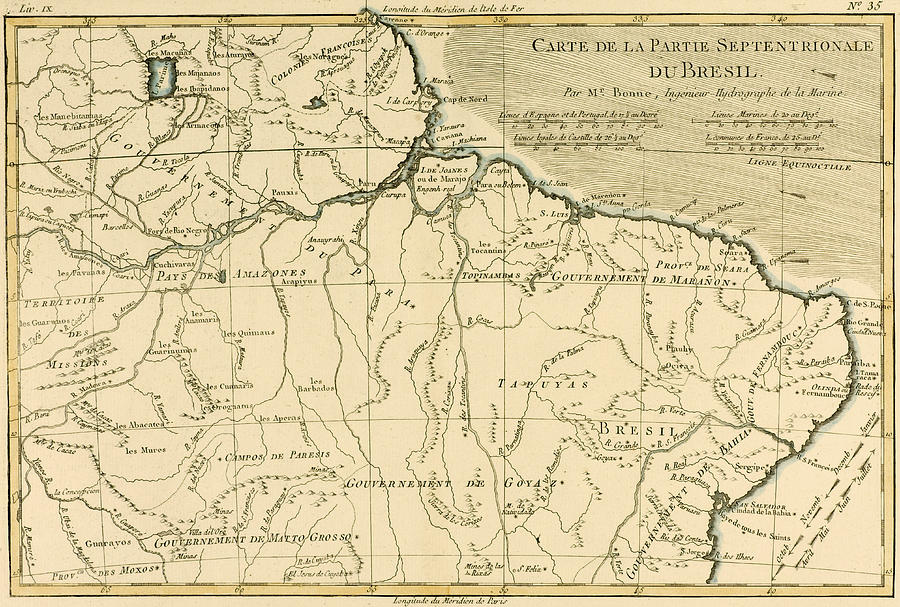

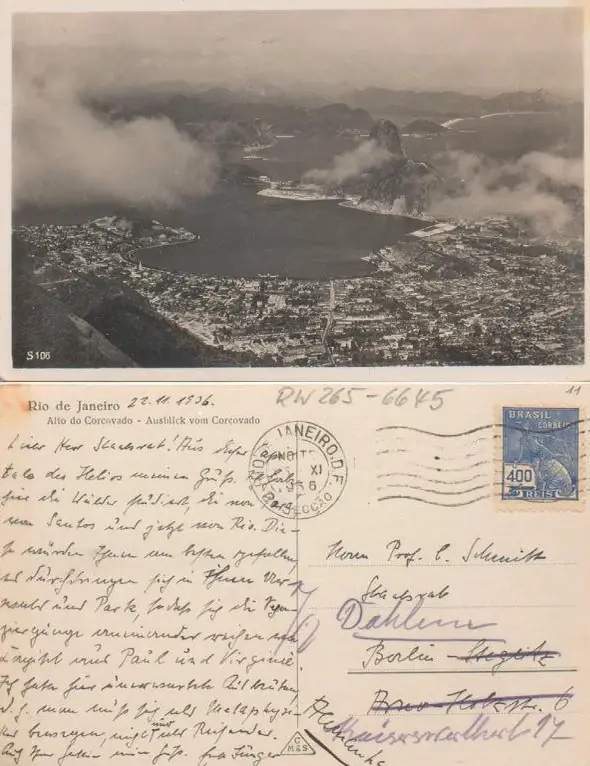

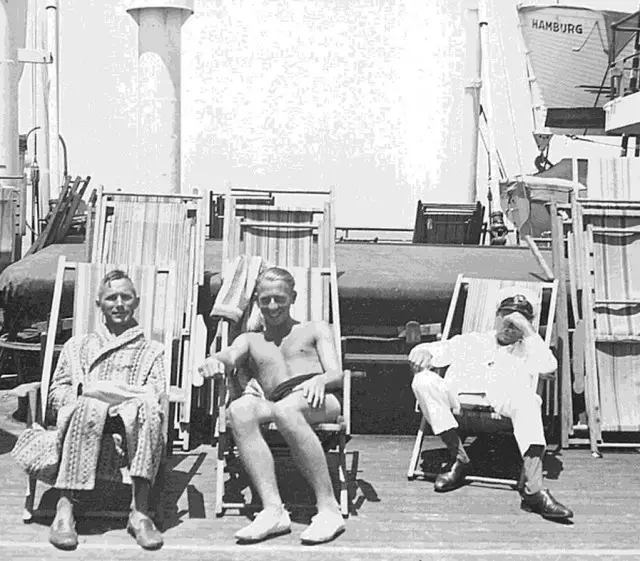

Il primo libro di Ernst Jünger pubblicato dopo la fine della Seconda guerra mondiale, intitolato Atlantische Fahrt (tr. it. Traversata atlantica, Guanda, Milano 2017, a cura di Alessandra Iadicicco), conteneva le annotazioni di un viaggio in Brasile intrapreso dall’autore nel 1936, durante il quale, partendo da Amburgo e passando per l’arcipelago delle Azzorre, approdò a Parà per poi raggiungere Belém, Recife, San Paolo, Rio de Janeiro e Bahia.

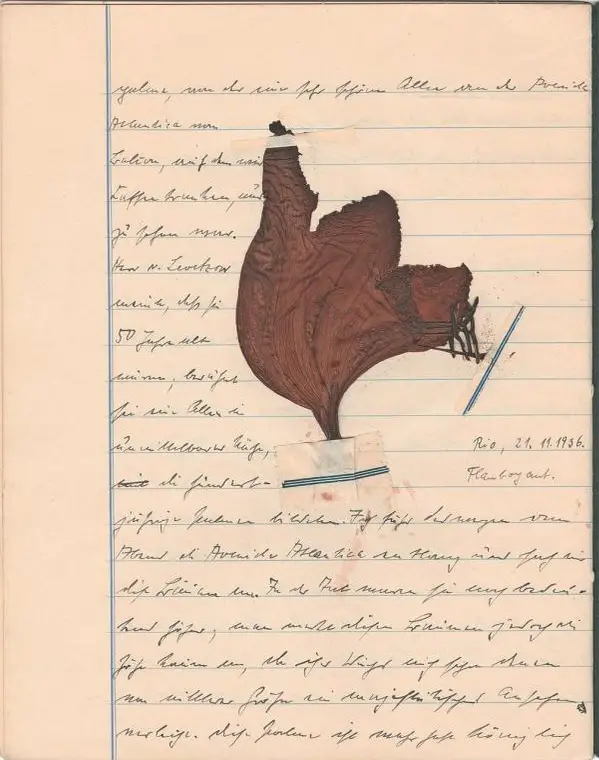

Pubblicati nel 1947 — quasi in contemporanea dei più noti diari parigini (Irradiazioni, 1949), che attirarono maggiormente l’attenzione e le recensioni dell’opinione pubblica —, gli spacci brasiliani passarono quasi inosservati, complice anche la mancata pubblicazione in patria a causa del cosiddetto repulisti democratico che mise al bando anche Martin Heidegger e Carl Schmitt.

Se Irradiazioni, che raccoglieva le annotazioni relative al periodo trascorso da Jünger in qualità di ufficiale di occupazione nella capitale francese, si presentava come un testo assolutamente storicizzato, Traversata atlantica appare al contrario come un documento eccezionalmente al di fuori del tempo, più simile agli spacci di viaggio dei grandi scrittori-esploratori di fine Ottocento/inizio Novecento (come Kipling e Stevenson) che a qualunque altra cosa il pensatore tedesco avesse mai dato fino ad allora alle stampe.

Come i Brazilian Sketches di Rudyard Kipling (1927-’28), scritti nemmeno un decennio prima, le annotazioni jüngeriane seppero inquadrare con un filo di malinconia, ma anche con grande lucidità, le prime drammatiche conformazioni della globalizzazione selvaggia nelle aree tropicali del Sudamerica, con riguardo sia alla verginità strabordante della foresta amazzonica che all’anima della popolazione carioca, che al tempo appariva graniticamente suddivisa in caste etniche, eredità del colonialismo iberico dei secoli precedenti.

«L’occhio, una volta che si sia abituato all’ambiente estraneo», rileva Jünger, «distingue tre grandi strati, cioè anzitutto il mondo elementare dei tropici, poi il sedimento del vecchio stile coloniale e infine le formazioni plasmate dalla civiltà» (p. 35); «l’uomo bianco», aggiunge poi, «si circonda della sua tecnica come di un mantello protettivo» (p. 38):

« Ciascun punto di osservazione sta così in relazione con la rete della civiltà. In sostanza si tratta di rapporti non già spaziali bensì spirituali; e ciò che chiamiamo Wildnis, la “natura selvaggia”, sarà sempre vista da noi solo da una prospettiva esterna, mentre dovremmo affondarci dentro. » (p. 39)

Eppure, per quanto orientato verso il futuro globalizzato, ogni angolo del Brasile sembra portare insito in sé gli avvenimenti del passato recente: come i relitti arrugginiti che marciscono nei canali portuali, spopolati in seguito all’epidemia di febbre gialla del 1908, o le «residenze silenti» del periodo coloniale in cui «sembra che qualcosa di sconosciuto stia misteriosamente in attesa — immobile eppure vigile, come lo scorpione che dorme sotto la soglia» (pp. 37-38).

In questo brulichio razziale di «commistioni avvenute per infusione», in cui l’autore intuisce «celarsi l’immagine di mondi futuri» (p. 142), non sempre la civiltà e la barbarie si adeguano alle definizioni e ai cliché reiterati per secoli in virtù della concezione eurocentrica su cui il Brasile stesso venne fondato: paradigmatica a riguardo è una scena a cui Jünger assistette e che in seguito raccontò al fratello Fritz in una lettera. La prepotente irruzione da parte di alcuni compagni di viaggio tedeschi nelle modeste capanne degli indios locali, ubicati sulle sponde del Rio Parà, un affluente del Rio delle Amazzoni, e la conseguente e comprensibile reazione degli autoctoni, conduce l’autore a un’amara riflessione sui proprî connazionali:

« In questo caso non si poteva nemmeno più essere in dubbio su quale fosse l’interno e l’esterno, come davanti alla gabbia delle scimmie; si trattava con tutta evidenza dell’incontro tra un tipo di uomini civili e cordiali e degli zotici barbari della peggior specie. Ciò che ho sempre osservato in questa circostanza mi ha contrariato e al tempo stesso mi ha rasserenato; era davvero buffo il modo in cui questa plebe berlinese, quando più tardi si è ritrovata sulla nave, andava chiacchierando a proposito dei “selvaggi”. Così a volte un caso favorevole ci rende evidenti, attraverso una situazione concreta, rapporti sui quali da tempo non avremmo nutrito più alcun dubbio. Non vi è insegnamento migliore di questo. » (p. 137)

Tuttavia, non è unicamente il paesaggio antropizzato a concedersi all’osservazione dell’autore, a quell’«occhio fatto di ambra» da cui le immagini «sono attratte come particelle caricate elettricamente» (p. 21): non meno carica di “messaggi in codice” per l’anima dell’osservatore è la Wildnis, quella natura selvaggia e priva di limiti che agisce sui suoi sensi «con una forza di attrazione narcotica e al tempo stesso pericolosa» (p. 41), in cui «l’elemento matriarcale agisce nella sua pienezza più rigogliosa, con le sue reti incantate in cui alligna minacciosa la spina che provoca il sonno perpetuo» (p. 43):

« L’insieme è disposto in maniera tale che la pura forza della vegetazione che cresce sovrasta e reprime ogni idea di individuazione. Qui si manifesta veemente lo strapotere dell’impulso vitale che l’osservatore sente anche rivolto contro di sé. » (p. 40)

La conseguenza diretta di questa intensa eccitazione suscitata dall’elemento fatale del cosmo amazzonico non può che essere «la tentazione di accordarsi a questo vortice di buio e luci, di sposarsi a esso, di abbandonarsi totalmente» (p. 43). Diverse pagine sono dedicate alla visita presso un vasto rettilario di Santos, in cui si ricavano gli antidoti contro il morso dei serpenti, che l’autore reputa «non solo l’animale più perfetto bensì più perfettamente animale, materia prima della vita», la cui «perfezione corporea […] corrisponde alla natura luciferina dello spirito» (p. 47).

L’azione stritolatoria di un gargantuesco boa, di cui fa le spese uno sventurato esemplare di surucucù, appare all’occhio dell’osservatore alla stregua di un rebus paradigmatico per l’intera esistenza all’interno della spietata selva amazzonica, in cui «si manifesta l’unità del carnefice e della vittima che paiono la luce e l’ombra su un unico e identico oggetto», al punto che «a stento si riesce a distinguere chi divora e chi è divorato» (p. 50).

L’intero cosmo amazzonico appare a Jünger — che nei decenni seguenti non casualmente maturò una vera e propria passione per l’entomologia — come un immenso quadro in cui le forme vegetali e quelle animali non presentano soluzione di continuità e in cui la «memoria delle forme» (locuzione che sembra anticipare la teoria della risonanza morfica del biologo Rupert Sheldrake) consente all’osservatore attento di «cogliere la volontà con cui la creazione è arrivata a esprimersi proprio in quell’essere — di indovinare il compito che a quella certa creatura ha assegnato» (p. 95):

« I caratteri, le scalfitture, le rune magiche sulle maschere — sono chiavi che dischiudono sempre la stessa forza vitale. Il girotondo delle figure, degli esseri originali, dei pensieri della creazione, dei geroglifici, infonde fiducia come nessun altro spettacolo di questo mondo e rivela la ricchezza generativa che si nasconde nelle sue stanze del tesoro. Perché tutte queste figure sono di certo solo schemi fugaci, sono monete spicciole che si spargono a piene mani ai quattro venti. Eppure ciascuna di esse porta lo stemma e il blasone del sovrano. » (p. 95)

Sebbene passino un po’ in secondo piano rispetto alle vette soggettiviste che da sempre caratterizzano la prosa jüngeriana, non sono rari gli accenni antropologici alla variopinta quanto eterogenea umanità carioca, in tutte le sue molteplici sfaccettature etniche e culturali. Tra le altre cose, l’autore descrive la visione dei falò notturni di «neri riuniti nelle discariche da antichi sogni» (p. 143) e il rinvenimento di «una maschera da toro rossa, simile a un grosso cavalluccio di legno», che veniva indossata «per le feste del Boi, durante le quali i neri, alla maniera africana, danzano per l’intera notte, cantano e si danno a tutto ciò che viene considerato divertimento» (p. 33), nei pressi di interi villaggi di capanne «almeno altrettanto genuini di quelli che si troverebbero in Africa» (p. 141); una ghirlanda di caratteristiche teste ridotte della «grandezza di un pugno o di un limone», «scuri crani di lillipuziani […] intrecciati per i capelli come un fascio di cipolle secche» (p. 54); senza dimenticare il rapido ma singolare accenno al ragù di tartaruga, pietanza tipica della selva amazzonica (dice niente Cannibal Holocaust?) al punto che non è raro vedere le povere bestie «messe in mostra in certi bassi bacili, un po’ come le aragoste davanti alle trattorie di Parigi» (p. 46).

Larga parte delle annotazioni, tuttavia, sono dedicate all’elemento oceanico, in cui l’autore trascorre gran parte del viaggio e a cui ebbe poi modo di dichiarare il proprio amore viscerale anche nei diari sardi (raccolti dall’editore Il Maestrale nell’antologia Terra sarda, Nuoro 1999). «Nella malia del mare», rileva Jünger in Traversata atlantica, «avvertiamo il nostro essere che fluisce e si dissolve; tutto ciò che in noi è ritmico si ravviva, risonanze, battiti, melodie, il canto originario della vita che va cullandosi nei tempi» (p. 77). Un’intensa nostalgia lo pervade all’apparire e allo scomparire delle isole, e nel chiaro splendore delle distese oceaniche egli riconosce

« l’enorme profondità e fertilità degli elementi, l’alta pienezza della serenità che abita nei palazzi di Nettuno, […] l’assaggio di un mondo intramontabile. » (p. 14)

Ma, com’è tipico della produzione jüngeriana, anche negli spacci brasiliani il piano ontologico del tanto ambito Ideale si intreccia e si confonde senza soluzione di continuità con quello fin troppo terreno del reale: in questo senso l’isolamento forzato in mare, «invisibili come Gordon Pym», gli appare come una metafora del «destino del singolo all’interno della società moderna con la sua tecnicità» (p. 79).

Bibliografia:

- E. Jünger, Irradiazioni. Diario (1941-1945), Guanda, Milano 1993

- Id., Terra sarda, Il Maestrale, Nuoro 1991

- Id., Traversata atlantica, Guanda, Milano 2017

- R. Kipling, Dal Brasile, Nuova Editrice Berti, Parma 2019

Un commento su “La “Traversata atlantica” e lo sguardo sul Brasile di Ernst Jünger”