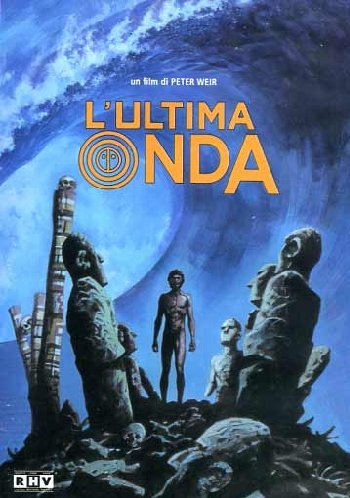

Il mito è il sogno collettivo di un popolo: Il Sogno come via per ritornare al Centro. Elucubrazioni sul “Tempo del Sogno” (Dreamtime) della tradizione sacrale degli aborigeni australiani e dei nativi americani, iniziando il discorso dal film L’ultima onda di Peter Weir.

di Antonio Bonifacio

copertina: jeffrey shaw, dreamtime.

“Lasciateci sognare signori”

(Kekulé, scopritore dell’anello del benzene)

“…Chris al processo risponde a una domanda dell’avvocato: «Chris, mi hai detto che questo era il territorio della tua tribù prima che arrivassero gli inglesi, è vero?» «Sì!» «E quanti erano quelli della tribu’?» «Molti….migliaia.» «E adesso? «Pochi…un centinaio!».”

Da “L’ultima onda” di Peter Weir. Il film, del 1977, affronta il tema dei cambiamenti climatici in relazione alle conoscenze e alle attese di una società segreta di nativi australiani che attende la “fine del tempo” e ne scruta i segni

Premessa (intorno agli ultimi tempi o ai tempi ultimi?)

Nulla, forse più della cena di Trimalcione, narrata nel Satyricon, s’avvicina al paradosso dei tempi ultimi o, posponendo sostantivo con aggettivo, “ultimi tempi”. Quanto descritto in questa opera, attribuita a Petronio, e, in particolare, la messa in scena del funerale dello stesso Trimalcione, un liberto arricchitosi oltre ogni ragionevole misura, evento inserito proprio al termine della esagerata cena conviviale, descrive perfettamente lo spirito con il quale si vive in questa nostra società che, oramai, si presenta come quasi irrimediabilmente condannata a manifestare la sua vitalità con il solo mezzo dell’edonismo esagerato e, per giunta, forzato. In linea a quanto descritto così come suggerito nel Satyricon la contemporaneità appare incapace di un qualsiasi rinnovamento spirituale e, per conseguenza, essa pare fatalmente destinata ad “affogare” nel suo bulimico iperconsumismo, essendo questo l’unico modello di vita che ha saputo proporre. Non se ne parlerebbe in questa sede e in questi termini se non fosse che proprio Hossein Nasr — e ciò è accaduto in tempi non sospetti — ha posto in rapporto causale la crisi spirituale dell’uomo contemporaneo con il disastro ambientale che lo circonda, conseguenza, quest’ultima, che ha premurosamente indotto i governi a organizzare degli affollati summit in cui ci si propone di risolvere la crisi, in primis, spirituale, per mezzo di strumenti materiali.

Mentre quindi alcuni dei cosiddetti “grandi della terra”, a nome dei loro popoli, prendono generici impegni per l’universo mondo in “materia di sviluppo e d’ambiente”, pressoché in contemporanea, i medesimi affermano, sia pure stentatamente, incalzati dalla protesta di folle acefale e teleguidate, che, tutto questo, non certo disinteressato sforzo, alla fine, verosimilmente, non servirà a un ben nulla e che la vita dell’uomo su Gaia, in un futuro davvero prossimo, sarà messa a durissima prova. Rimanendo nella romanità, tutto questo ciarlare, richiama una pertinente frase di Tito Livio: Mentre a Roma si discute, Sagunto è espugnata.

In linea con alcune “profezie” antiche e recenti accadrà che, probabilmente, la vita sulla terra (almeno in parte) sarà spazzata via dalla doppia “ribellione del fuoco e dell’acqua”, com’è nel tema del film L’ultima onda del 1977, del regista australiano Peter Weir, che dimostra nei suoi lavori di essere astuto conoscitore della simbologia tradizionale. Dalla sua pellicola si è estrapolata una frase che è posta in esergo a questo breve scritto e che fa da introduzione al tema cataclismico, così com’è narrato nella cosmovisione dei nativi australiani anche se l’evento ovviamente coinvolgerà tutto il globo terracqueo.

L’ipotetica “resa” alla ineluttabilità del cataclisma prossimo, che “Roma” comunque prospetta in assenza di rimedi convincenti, è davvero una constatazione d’importanza tale per cui, una volta tanto, l’aggettivo epocale ci sta tutto. Forse, per la prima volta, si dichiara, apertis verbis, che il tracotante Occidente, inteso come cultura occidentale, esportata e imposta ai quattro angoli del mondo, appare impotente a fronteggiare gli effetti del danno di cui a se stessa attribuisce la responsabilità e quindi convenire che essa non ha gli strumenti per rattoppare il buco che, da sola, s’è prodotta, ammettendo con ciò, implicitamente, che la sua visione del mondo, così inossidabilmente progressista, è basata su presupposti errati e che perseguire il programma sia pure con altri mezzi, non può che condurre ai nefasti risultati che abbiamo sotto gli occhi e, in prospettiva, ad altre conseguenze, addirittura ben peggiori. Si è di fronte alla confessione anticipata di un delitto di cui, purtroppo, le possibili vittime saranno, inevitabilmente, le future generazioni.

Se la società attuale è nell’impossibilità di procedere a un rinnovamento spirituale, che porterebbe, per ripercussione omologica, a un effetto risanatore sul piano materiale, forse è da attendersi che questa rivoluzione non scaturirà dall’esausto occidente. Contrariamente a quanto si possa pensare, la capacità spirituale dei popoli nativi, nonostante le immani pressioni cui sono state sottoposte le loro culture all’impatto con la civiltà egemone dei “bianchi”, considerata in tutte le sue componenti (materiali e spirituali), è rimasta, ove possibile, pressoché intatta, almeno nei suoi principi fondanti. Per questo tali culture sono state, e sono, in grado di rielaborare continuativamente i danni prodotti dallo smarrimento identitario, come fa in organismo sollecitato da forze esterne che adatta le proprie risorse alla mutate circostanze. Una fondamentale differenza marca, sia pure grossolanamente, le culture native da quelle “sviluppate”, ossia la capacità di accedere alle proprie intatte risorse spirituali, ricollocando perciò se stesse, ogni volta che le circostanze lo richiedano, al tempo delle origini, rifondando così la realtà in una sorta di salutare “ritorno alle origini auree”. Una capacità secolarmente rinnegata nei nostri lidi, che invece hanno fatto della storia il loro mito fondante e sulla china della storia procedono i convinti seguaci di questa filosofia, con un copione che è parallelo a quello narrato nel racconto del pifferaio di Hamelin.

A tale proposito, e non per nulla, Mircea Eliade concludeva un suo contestato testo con queste pesantissime parole che stigmatizzano perfettamente la minorità “occidentale”, nei confronti dei popoli autoctoni, soprattutto sotto l’aspetto religioso, proponendo proprio il tema di raffronto tra la feconda concezione mitica e la sterile concezione storica:

”Il cristianesimo è la religione dell’uomo moderno e dell’uomo storico, di chi ha scoperto simultaneamente la libertà personale e il tempo continuo (invece del tempo ciclico) […] il cristianesimo si rivela senza possibilità di contestazione la religione dell’uomo decaduto e questo nella misura in cui la storia e il progresso sono una caduta che implica l’abbandono definitivo del paradiso degli archetipi e della ripetizione.”

Mircea Eliade, Il mito dell’eterno ritorno, pag. 164

Il mito è un altro “tipo” di storia e, infatti, costituisce il racconto degli atti esemplari degli Esseri Soprannaturali e questa Mitistoria è considerata «assolutamente vera […] e sacra»; il mito si riferisce sempre a una «creazione», racconta cioè come qualche cosa «è venuta ad esistenza»; conoscere il mito significa conoscere l’«origine» delle cose e poterle padroneggiare, una conoscenza che «si vive ritualmente». Quando si vive il mito «si è presi dalla potenza sacra, esaltante, degli avvenimenti che si ricordano e si riattualizzano. I miti rappresentano dunque «i paradigmi di ogni atto umano significativo». È quindi evidente che «Vivere» i miti, riattualzzandoli ritualmente, costituisce un’esperienza squisitamente «religiosa», e immersiva nella “Coscienza” totalmente dispiegata, che ci svela una realtà profondamente difforme dall’esperienza ordinaria della vita quotidiana.

Questa considerazione, che sembra condannare in toto e senza possibilità appello, lo storicismo di Hegel e i suoi epigoni e successori, potrebbe davvero costituire il fondamento per la comprensione della “crisi del mondo moderno”. Accettare la storia e il disegno, più o meno provvidenziale che ne sostiene il corso, comporta il negare la possibilità di rifocillarsi o rifondarsi al paradiso degli archetipi e della ripetizione, significa abbandonarsi all’idea di un progresso pressoché indefinito, perdendo di vista totalmente l’origine, esiliandosi da essa per incauto troncamento. Per questo, data l’estrema attualità dell’argomento, vogliamo dedicare al “tempo del sogno”, “Alcheringa” nel lessico australe, espressione precipua dell’ontologia arcaica, qualche considerazione.

Il “sogno”, il “sogno visione” deve essere inteso come momento rigenerativo, attestante la capacità di rinnovarsi in circostanze diverse e/o congiuntamente avverse, l’èra del sogno è eterna e creativa sosteneva Elkin delineandone i tratti essenziali (A.P. Elkin 2018, 194) e procedendo su questi due binari, attraverso due brevi interventi, si mostrerà come il sogno abbia permesso a due lontane culture “in crisi” di sopravvivere e rigenerarsi. Uno dei modi di approccio a questa dimensione è proprio degli aborigeni del continente australe ed esprime, anche per mezzo della peculiare arte pittorica propria di quei lidi, l’efficienza di questa reale capacità di recupero e riplasmazione della propria realtà. Ciò è descritto brevemente per primo intervento; l’altra parte dello scritto è dedicata a un movimento profetico millenaristica “puro”, il cui il mito delle origini è ri-nato, sotto spoglie diverse come reazione a un’intrusione. Ci riferiamo, in questo secondo caso, ad alcuni gruppi di nativi nord americani che hanno significativamente manifestato, nella “danza del sogno”, la loro intransigente volontà di “esserci” e quindi di ridefinire il loro mondo contro l’alienazione prodotta da una cultura egemone, completamente estranea alla loro visione del mondo.

Il fondamento dell’utilizzo di questa capacità di trasformare, per mezzo del rito, il tempo in un fenomeno ricorsivo si deve, come sottolinea Eliade, all’antistoricismo connaturato delle culture primigenie che, al nostro modo unilaterale di pensare la storia come processo lineare,. cioè di storia senza regolazione archetipica, contrappongono il loro modo di “rifare la storia”, che si sostanzia in un rifiuto del tempo profano: “Il tempo viene registrato soltanto biologicamente, senza permettergli di trasformarsi in storia, cioè senza che la sua azione corrosiva possa esercitarsi sulla coscienza, per mezzo della rivelazione della irreversibilità degli avvenimenti…” (Il mito dell’eterno ritorno, pag, 80). Da qui discende l’ulteriore conclusione per cui l’uomo arcaico pone il netto rifiuto di accettarsi come essere storico». Questo tipo umano difatti non accorda valore a tutti quegli avvenimenti concreti che non possiedono un modello archetipico, e che, quindi, costituiscono la durata concreta: «cogliamo in tutti questi riti e in tutti questi atteggiamenti la volontà di svalorizzazione del tempo. […] Come il mistico, come l’uomo religioso in generale, il primitivo vive in un continuo presente […] egli ripete i gesti di qualcun altro e attraverso questa ripetizione vive ininterrottamente in un presente atemporale».

Un’ultima necessaria aggiunta. Il tema del sogno sarà brevemente messo a fuoco, come appena affermato, in due lontanissime culture, australiana e nordamericana, in cui esso è protagonista del tessuto religioso locale. In questo secondo caso, il riferimento è focalizzato su una popolazione occupante un’area di piccola estensione che ha introdotto un particolare rito nativista, noto come la dream dance. Sebbene la dream dance non sia stato fenomeno effimero, essa comunque ha avuto una durata temporalmente e geograficamente limitata, e la sua menzione assume il carattere di indizio significativo delle capacità rigenerative sempre latenti e sempre attualizzabili di questi popoli lontani. Da un punto di vista più esteso e diffuso si sarebbe dovuto parlare, a proposito del Nuovo Mondo, del peyotismo, espressione della chiesa Nativa Americana, un movimento ampio e capillare, certamente anch’esso caratterizzato dal tratto visionario, che però incorpora elementi della religione d’importazione, e non mostra quel carattere rigorosamente nativista che contraddistingue la dream dance. In sintesi il peyotismo è senz’altro un sincretismo, ma un sincretismo che, comunque, appare vitale e articolato, ancorché spurio.

Per la cultura nativa australe il sogno è evidentemente parte imprescindibile della integralità della locale cultura dall’inizio del tempo, un incipit che principia, appunto, dal “tempo del sogno”, inteso come tempo “vero” e che ritualmente lo si reitera. Ciò accade in circostanze calendariali precise, o quando gli accadimenti lo richiedono. Per i nativi del Nord America esso, in qualche modo, è invece un’esperienza rituale di rigetto, un rifiuto in toto del “nuovo” della cultura dei bianchi occupanti, rielaborato culturalmente in modalità spirituale. Alche gli autoctoni australiani hanno avuto atteggiamenti rituali accostabili a questo, che si possono ritrovare, fatti tutti i distinguo possibili, nei riti del Kurangara, ma non è questa la sede per affrontare compiutamente tale complesso argomento. In entrambe le circostanze resta, però, un motivo comune di fondo, a dispetto delle istanze retrostanti che presiedono fenomenologie religiose e cioè una concezione integralmente spiritualizzata della natura che fa da sostegno a entrambe le due costruzioni spirituali.

“Molto tempo fa, nel tempo del sogno, tutta la terra dormiva. Nessuno degli animali, degli uccelli e dei pesci che conosciamo oggi esisteva. Tutto giaceva addormentato sotto la crosta terrestre. Un giorno il Serpente Arcobaleno – principio di creazione – si svegliò dal suo sonno ed emerse dalla crosta terrestre. Viaggiò per tutta la Terra, e quando ritornò nel luogo in cui apparve, svegliò le rane dal loro sonno. Il Serpente solleticò le loro pance e le rane risero, così l’acqua che vi avevano conservato all’interno, si versò per tutta la terra, formando laghi e fiumi.”

Australia Felix, La vita è un sogno, il sogno di un sogno.

Il paesaggio come viaggio iniziatico

Gli Aborigeni giunti dall’Asia sud-orientale circa sessantamila anni fa, (e non i seimila come credeva l’etnografo Adolphus Peter Elkin che appose questa cifra nel sottotitolo del suo libro Gli aborigeni australiani) popolarono stabilmente l’Australia senza significativi riconoscibili cambiamenti intervenuti nel corso del tempo, fino a che alla fine del Settecento si produsse lo scontro con la civiltà europea [1].

La scoperta e la successiva colonizzazione dell’Australia da parte degli Inglesi ebbe come conseguenza la crisi e la distruzione di una delle culture più antiche e millenarie del pianeta, qui, come altrove, la colonizzazione si espresse nella cifra sfrontata dell’etnocidio. Il citato Elkin, presbitero anglicano in missione in Australia, dopo aver frequentato i nativi e osservato a lungo la loro cultura, decise che era suo compito precipuo salvaguardala, attraverso un’opera di riplasmazione della stessa, facendola aderire, per quanto possibile, ai canoni occidentali e salvandola così dalla inevitabile distruzione. Sebbene il religioso si fosse mosso inizialmente da intenti di evangelizzazione “pura e dura” e di sbrigativa assimilazione, senza alcuna volontà di mediazione culturale (come oggi si dice), successivamente si adoperò in senso diverso e maggiormente comprensivo delle ragioni dell’interlocutore, criticando gli atteggiamenti brutali e spicci dei suoi conterranei invasori. Per questo Elkin finì con l’appassionarsi alle civiltà aborigene, ai loro usi e costumi, fino a raccoglierne e a proteggerne l’importante patrimonio culturale e religioso attraverso i suoi scritti che gli valsero una prestigiosa cattedra universitaria in loco. Lo mostra questo brano:

“Una volta un buon vecchio indigeno mi domandò perché io volessi sapere tante cose sui loro costumi e credenze. Nel rispondere accennai alla mancanza di comprensione della vita indigena da parte di quei Bianchi (agenti di polizia, missionari, datori di lavoro) che più sono a contatto con gli aborigeni. […] Aggiunsi che desideravo raggiungere una comprensione della vita indigena fino a poterla trasmettere a quegli stessi individui, nella speranza che essi riuscissero ad adottare un atteggiamento più saggio verso le usanze indigene. […] Il vecchio pensò, poi disse: «Questo è bene; ma siete venuto troppo tardi».”

Per conseguenza, ciò che odiernamente studiamo della locale spiritualità nativa è, spesso, quasi solo un simulacro di una cultura, comunque fortemente lacerata, nonostante la sua riconosciuta capacità di rigenerarsi in singole enclavi, oppure contraddistinta dalla destrezza di mimetizzarsi, all’interno della cultura occupante, producendosi in forme rinnovate di espressione, fortemente comunque ancorate al “tempo del sogno”, espressione totale e onnicompensiva della spiritualità nativa.

La religione, che si definisce impropriamente “animista”, degli Aborigeni australiani si basa su una complessa mitologia che ha il suo fulcro, come già anticipato, nel “Tempo del sogno” (Dream Time), un contenitore mitico che raccoglie un universo di “sostanza spirituale” che può idealmente accostarsi, nei tratti identificativi caratteristici, al platonico mondo delle idee, oppure, ulteriormente, al corbiniano mundus imaginalis. Questo tempo-luogo mitico rappresenta la dimensione spaziale e temporale in cui gli dèi creatori, altrimenti definiti come spiriti ancestrali, hanno dato luogo alla sistemazione “sonora” di un cosmo informe. Le modalità dei loro spostamenti, nel caotico mondo primordiale, avvenne, anch’esso, nella dimensione onirica.

Gli Dèi/Eroi australiani, protagonisti dell’era primordiale, viaggiarono per il paese “sognando” e, agendo in questa condizione onirica, crearono con il loro canto tutte le cose e tutti gli esseri, svuotandosi progressivamente in forma di autosacrificio della loro essenza sonora, fino ad annichilire in quelle forme fisse che contraddistinguono il territorio. A proposito dell’essenza sonora primordiale si veda,il lavoro etnologico “riabilitante” di Marius Schneider, che, nel suo testo, La musica primitiva, dimostra, in modo davvero mirabile, come, nella Tradizione Universale, la cosmogonia equivalga al canto, come forma di movimento: gli Dei sono canti, cioè movimenti permeati di simmetria, armonia, proporzione e rapporti di analogia tra le grandezze che compongono la musica o le figure che costruiscono la danza [2].

Nell’universo delle concezioni mitiche degli aborigeni “creare” equivale quindi a “cantare“ e, infatti, è attraverso il canto ininterrotto di questi primigeni che il paesaggio caotico delle origini venne modellato fino a che, questi esseri primordiali, colti da stanchezza e ormai incapacitati a proseguire, per una sorta di necessaria anossia creativa, avendo portato a termine l’impresa, si impietrarono e, per conseguenza, si fissarono come “residui metafisici”, in quello che si potrebbe definire, nel linguaggio contemporaneo, un paesaggio sonoro fossile, “congelato”. Non appaia “blasfemo” coniugare quanto detto con una riflessione di Ananda K. Coomaraswami, centrata proprio sul potere del suono creativo e la sua corrispondente fissazione materica, così come si riscontra nella speculazione vedica:

“Stabilita l’identificazione del suono – Om o Nada – col brahman, si può dire che esso è l’essenza più profonda di ogni creatura, ma anche che tutto l’universo materiale, il quale non è altro che la medesima vibrazione-suono che, nel moto di propagazione, perde raffinatezza e muta fino a diventare materia. Nello svolgersi di questo processo, il medesimo «suono» si sdoppia, da un parte rimane identico a se stesso e dall’altra si trasforma […] acquistando il carattere della molteplicità. […] l’una si propaga laddove l’altro rimane immobile.”

Una eccellente riflessione sul tema della “trascendenza immanente”, concezione propria a una molteplicità di culture native tutt’altro che primitive quanto, piuttosto, primigenie e quindi degne della massima attenzione perché direttamente prossime al Principio. È comunque ancora Schneider ad offrire un ulteriore contributo alla comprensione della relazione “fotica” che lega il suono al sogno, inteso questo come intermediario “imaginale”, come ci par che ben trasparisca da queste sue parole:

“ll ruolo di rischiaratore attribuito agli dèi-musicisti sembra implicare, fin dagli inizi della creazione, la posizione che le antiche civiltà riconoscevano anche alla musica all’interno della cultura umana. Situata fra le tenebre e la luce del primo giorno, sul piano umano la musica si trova fra l’oscurità della vita inconscia e la chiarezza delle rappresentazioni intellettuali. Appartiene dunque in gran parte al mondo del sogno. Nel primo stadio della creazione, durante il quale i suoni si rivestono a poco a poco di luce, la musica precorre il linguaggio intelligibile come l’aurora precede il giorno. Essa racchiude al tempo stesso l’oscurità e la luce, le acque e i fuochi. La musica è il sole umido che canta l’aurora. Ma, via via che i suoni si precisano, questo «linguaggio» primario si divide: una parte si avvia a divenire la musica propriamente detta; un’altra si incarna nel linguaggio composto di frasi chiare e distinte, soggette al pensiero logico; la terza parte si trasforma a poco a poco in materia.”

Marius Schneider, La musica primitiva, Adelphi, Milano, 1992, pp. 20-21

L’uomo “musicante” si fa così co-creatore, questo è il suo compito. Attraverso il canto, attraverso il suono, appreso iniziaticamente, attraverso la distribuzione cerimonialmente dolorosa del suo sangue che avviene durante una cruenta iniziazione, esso sostiene la propagazione della vita, il suo mantenimento e il suo equilibrio, che si realizza dall’armonioso ripetersi di un prendere e un dare, senza trattenere. Nel rito aborigeno non si chiede(va) mai sovrabbondanza, eccedenza, ricchezza, perché l’adesione a questo orizzonte bulimico, nella concezione indigena, costituirebbe una sorta di hibris. Si chiedeva, piuttosto, attraverso la ripetizione indefinita e calendarialmente fissata dell’immutabile rito, insegnato alle origini, il mantenimento dello status quo, ritenuto espressione perfetta di equilibrio tra il mondo invisibile e quello visibile. Il concetto di accumulo era totalmente sconosciuto a queste, come ad altre latitudini.

Nella visione “olistica” del mondo dei popoli indigeni australiani, parimenti a quelli amerindi, il “paesaggio naturale” è quindi sempre un paesaggio “culturale” o meglio mitico e, per conseguenza, data la natura fondamentalmente acustica della realtà, un paesaggio sonoro. Si tratta di un insieme, plasmato e reso significativo dalla presenza di un retrostante potere spirituale illo tempore lo conformò così com’è adesso lo si scorge e che tale deve immutabilmente rimanere per disposizione sovrannaturale, affinché esso non perda il suo gnoseologico significato.

Le coordinate di questo pensiero sono sostenute da una mitologia a contenuto fortemente ierofanico, che permette di individuare nelle componenti geologiche dell’orografia dei predetti paesaggi “culturali” o, meglio, spirituali l’azione dei “Primordiali”. È proprio dall’attenta osservazione orografica che la “cultura” locale rinviene i suoi riferimenti e i suoi indispensabili “ancoramenti” rituali. La materia fisica è quindi tutt’altro che inanimata ed essa viene vissuta e percepita su un piano e in un significato totalmente cosmologico e quindi pienamente pulsante e “vitale”. La toponomastica ricapitola quindi la cosmogonia, ovvero indica quei luoghi fisici, nei miti della creazione, in cui si trovano congelati gli atti-canti passati, compiuti acusticamente da esseri soprannaturali, che hanno posto in essere la “realtà”, una realtà che è, comunque, manifestazione speculare di un’altra realtà che si trova su un altro piano.

Questo significato cosmologico e spirituale della “materia”, imbibita di soprannaturale, ha trovato espressione sociale nel possesso fisico e nell’uso rituale di particole di materia geologica di assai varia estrazione. Si parla di materiali riconosciuti particolarmente ierofanici anche in altri lidi, quali cristalli di quarzo, selce, pietre verdi, turchesi, ocra e ossidiana, il cui uso è testimoniato soprattutto nella ritualità sciamanica, in cui ci si serve costantemente della loro potente “residualità metafisica” variamente e diffusamente attestata. Queste materie prime, di particolare efficienza spirituale, dimostrano una spiccata capacità di ripristinare le lacerazioni che si producono nell’intelaiatura del mondo conosciuto, soprattutto in relazione alle molteplici malattie che affliggono l’uomo e, con esso, l’ambiente. Si ritorna a sottolineare la costanza del tema dell’importanza degli inizi. Ogni guarigione è una nascita mistica, una rigenerazione che riporta all’esordio delle “cose”. Ciò corrisponde al noto teorema per cui il mito sarebbe ciò in cui si “crede”, mentre il rito sarebbe ciò che occorre “fare”, tutto ciò però inteso come fattualmente partecipato e esperienzialmente vissuto. Ne scrive Elkin: “Per quanto sopra detto risulterà altresì evidente che se un costume non è consacrato da un rito, esso viene considerato come semplice creazione umana e quindi di secondaria importanza (A.P. Elkin: 2018, 203)

Ogni gruppo australiano ha avuto assegnato ai primordi il “proprio” paesaggio e questo si ricollega alla origine mitica del gruppo associato a un totem peculiare. I percorsi compresi in esso devono essere ritualmente riattualizzati, ripercorrendo le tracce dell’antenato/eroe primordiale, perché l’individuo possa essere considerato membro effettivo del gruppo. È questo il viaggio iniziatico (Walk About) che fonda una vera e propria “metafisica del nomadismo” ed è quel “pellegrinaggio” che ogni individuo deve compiere nella sua esistenza per giungere al centro originario, al primo zampillo della sistemazione creativa, ovvero alla fonte dell’essere. Queste vie sono denominate songlines (Vie dei Canti) o anche dreamtracks (Piste dei sogni) e, in realtà sono, congiuntamente, tutte e due le cose. Costituendo parte essenziale del patrimonio mitico questi percorsi sono tramandati con tutti mezzi sacrali a disposizione di quel dato gruppo: storie, canzoni, danze e pittura. Un indigeno australiano, con sufficiente conoscenza di questi miti, ripetendo le parole delle interminabili “narrazioni cantate”, che descrivono i luoghi, può, praticamente, percorrere centinaia di chilometri e così resuscitare ordinatamente tutta la ierostoria che ha disegnato il luogo così com’è e che, e che fa inerire anche la vicenda personale del viator al luogo, al “suo” pieno “esserci” nel mondo. Tuttavia, per via del grande potere incantatorio della musica, anche ascoltare una songline (una “canzone” della terra) si traduce nella capacità visionaria e mette l’iniziato in condizione di scorgere, in maniera trasognata, il paesaggio in essa “narrato”.

La “natura” si svela alla vista nativa nella sua trasparenza spirituale, un effetto che può richiamare, per assonanza mitologica con l’Occidente, l’episodio di Diana e Atteone che viene “divinamente” sbranato dai cani della dea, al fine iniziatico di liberare l’uomo interiore impedito dai sensi a partecipare esperienzialmente al sacro. L’uomo interiore possiede la vista spirituale oltrepassante quella sensibile e quindi vede “dietro” le cose, ciò in parallelo con Marsia, il cantore rivale di Apollo che, delle sue membra, fece vagina, generando così quest’uomo occulto, nascosto e ottenebrato dietro la tunica di pelle. Questa realtà ascosa agli occhi di carne, si libera quindi allo sguardo interiore della sua sovrapposizione materica, e viene così de-reificata e re-interpretata secondo il “totem” d’appartenenza di quel dato gruppo o persona preposto al luogo. Si stabilisce così un polo spirituale al quale il nativo, colto nella sua dimensione individuale e sociale, insieme congiunte, si àncora indissolubilmente, perché il suo essere sociale e individuale è un continuum del paesaggio che lo circonda e da cui non è affatto separato.

Questo “centro” riunisce ogni singolo uomo in un unico, grande collettivo spirituale, legandolo indissolubilmente all’ambiente in cui vive. Per conseguenza, se viene a mancare la riattualizzazione degli antichi eventi mitologici, è inevitabile il sopraggiungere di un decadimento completo, di un grande disorientamento spirituale che si manifesta in modo immediato in tutti gli aspetti della vita individuale e comunitaria. È per questo motivo che gli aborigeni nel ricalcare le tjurna djugurba (le orme degli esseri mitici) cioè le antiche Vie dei Canti, visibili soltanto ai loro occhi, ripetono le parole e i suoni degli antenati che, nei lunghissimi e interminabili viaggi attraverso un continente vuoto e privo di vita, facevano esistere il mondo “cantandolo”. Ogni roccia, ogni sorgente, un punto d’acqua, una macchia d’eucalipti, rappresenta una manifestazione concreta di un evento sacro, che si ripete incessantemente in ogni periodica occasione a riconferma della bontà della realtà inaugurata alle origini.

Si può quindi affermare che il continente australiano è leggibile agli occhi dell’aborigeno come una partitura musicale: esso è davvero musica congelata. Ancora oggi ogni neonato eredita una sezione del “suo” canto totemico per diritto di nascita. Le strofe sono proprietà privata inalienabile del nuovo essere e delimitano il “suo” territorio. Una volta adulto, e quindi “iniziato” alla rivelazione della creazione, gli viene svelata una geografia mitica per apprendere i luoghi in cui gli esseri soprannaturali hanno celebrato riti, danzato o realizzando in altro modo cose importanti. Egli ha anche il diritto di prestare le sue strofe lungo una pista del canto e acquistare il diritto di passaggio dai suoi vicini, ricevendone aiuto e ospitalità. L’uomo che va in walkabout (viaggio rituale) canta le strofe del suo antenato senza cambiare né una parola, né una nota e, così facendo, è come se ricreasse il Mondo, ripartendo ogni volta da un “centro”.

Lo sciamano e il tempo del sogno

La cultura australiana è consapevole dell’erosione prodottasi dall’incontro con il “totalmente altro”, così com’è emersa dalle parole dell’interlocutore di Elkin, prima riprodotte, e per questo affida odiernamente la salvaguardia della propria identità, alla capacità di conservazione adattativa degli sciamani locali che compiono le loro res gestae a favore della comunità d’appartenenza. Le tribù dell’Australia nord occidentale della Divisione Kinberley, per esempio, nel parlare di sogni, si riferiscono, come tutti, alle origini mitiche del mondo, al tempo primordiale o lalai. Tuttavia, ed è questo l’ulteriore aspetto saliente che interessa queste note, è fondamentale mettere in evidenza che lalai nella circostanza non si riferisce soltanto allo stato delle cose o agli eroi dell’era primordiale, reputandoli come un tempo conchiuso e irreversibile e, in definitiva, “storico”. Tale dimensione primordiale può essere reiterata appunto dagli sciamani, sono essi i deputati a raggiungere il lalai. Questa capacità di tornare all’origine si dispiega nelle loro attività di sostegno e cura della comunità e, difatti, in questo stato di sogno, costoro traggono fonte di potere per risanare i malati, volare verso terre lontane, o recarsi nell’aldilà per interrogazioni. Sono così in grado si ricollocarsi all’epoca sacra in cui le cose vennero in essere, ripristinandone le funzioni originali. Lo sciamano ritorna alle origini, alla stessa creazione appena ultimata, fonte di ogni intatto potere, viaggiando così nel “tempo” e nello “spazio”, ed è il sogno l’unico mezzo in grado di fare da “ponte spirituale” tra il presente e il tempo primordiale (cfr. H. Kalweit: 1996, 15).

Naturalmente quanto qui sinteticamente descritto, con parole d’approccio “occidentali”, è solo una scheggia di una ben più complessa e articolata mitologia/ritologia, che varia a seconda dei singoli gruppi etnici. Quanto riferito costituisce infatti solo un denominatore comune di quella che potrebbe definirsi come cultura sciamanica dell’Australia, che si utilizza, per aiutare a comprendere, per quanto possibile, un principio che così si potrebbe esporre: non è la storia “maestra di vita” ma all’opposto è il mito che è “maestro”, in quanto fonte di tutti i poteri risanatori e rigeneratori.

L’uomo e il suo “doppio”

Riprendendo quanto sopra detto in ordine alla capacità percettiva di una doppia realtà affrontiamo un ultimo aspetto della concezione nativa. Secondo tale mitologia le anime delle piante, degli animali e delle persone sono eterne e immortali: prima di esistere sulla Terra, esistono nella dimensione del Dream Time, come parimenti esistono nel mondo delle idee o nel mundus imaginalis. Gli spiriti inviano queste anime a popolare la sacra terra e l’uomo ne diventa il responsabile custode, perché la storia mitica ha tratto l’ordine dal caos, trasformando così la terra caotica in un universo sacro di cui l’uomo non n’è affatto padrone e neanche inattivo custode, in quanto è suo compito precipuo sta nell’alimentare la sacralità dell’ambiente con i riti che gli sono stati consegnati dagli antenati mitici. Si tratta di attività che davvero “ricreano il mondo”, riversando in esso la vita, ogni volta che questo appare “stanco” o “danneggiato”.

Gli “uomini”, in effetti, assumono la responsabilità di conservare il “mondo”, così come fatto dagli Esseri soprannaturali, rigenerandolo periodicamente attraverso i riti, tra essi, in particolare, spiccano le cerimonie della moltiplicazione (Mircea Eliade, La creatività dello spirito, pag 63), Tutto questo, così brevemente esposto, si ricollega all’esordio di questo lavoro e giustifica la presenza del nostro “pistolotto” introduttivo, rovesciando la posizione dominate che l’uomo si è autoattribuito; questi, da essere che “usa” a suo piacimento il mondo, in questo contesto è concepito in un ruolo inverso, ovvero come servante ad esso. L’essere umano, raggiunta la sua maturità sacrale dopo l’apprendistato iniziatico, “serve al mondo”, lo nutre, lo alimenta, lo rende vigoroso: questo è il suo fine. Ciò accade perché egli è il destinatario privilegiato dei riti assegnatigli ab origine. L’uomo è anch’esso naturalmente un prodotto della creazione e possiede quindi anch’egli un “doppio celeste”. Dopo ogni morte egli ritorna, al fine di compiere gli stessi gesti sacri compiuti all’origine e, a tale proposito, illuminante è questo passaggio di T.C.H. Strehow:

”L’intero paese è il suo albero genealogico vivente e secolare. La storia del suo antenato totemico è per l’indigeno il racconto delle sue proprie attività al principio del tempo, all’alba nascente della vita, quando il mondo che oggi lui conosce venne formato e modellato da mani onnipotenti. Lui stesso ha avuto un ruolo in quella gloriosa avventura, una parte più o meno grande a seconda del rango occupato a quel tempo dall’Antenato di cui è la reincarnazione”.

Il nativo che ripete nel rito i gesti primordiali non riattualizza soltanto i gesti fondanti originali ma compie una vera e propria anamnesi “platonica” su se stesso, riscoprendo attraverso l’istruzione degli anziani che egli, oggi novizio, è “già” stato. Così, in un paradosso per noi inaccettabile, egli reimpara quegli stessi riti che lui stesso aveva istituito all’origine. In altre parole, per dirla all’occidentale, viene disintossicato iniziaticamente dall’acqua letica che ha assunto da disincarnato, e “ricordando” se stesso, compiendo il suo “ritorno” metempsicosico, si ricostituisce secondo il principio platonico per cui “sapere è ricordare”. Così, dopo tale iniziazione, “ridiventa” ciò che è sempre stato ab origine e riscopre la sua completa identità che è, insieme, contingente e archetipica. Egli stesso, in questa operazione mnemosinica, è l’archetipo stesso della ripetizione che abolisce la storia e, comunque, relega il “divenire” nella dimensione profana: con ciò si nega, quindi, radicitus, la presenza di uno “spirito della storia” o, diversamente, di una “storia provvidenziale”, perché essa c’è già stata, e c’è stata una volta per tutte, una volta ultimata la creazione.

Il “movimento dei sognatori”

“Che cosa è l’uomo senza gli animali? Se non ce ne fossero più gli indiani morirebbero di solitudine. Perché qualunque cosa capiti agli animali presto capiterà all’uomo. Tutte le cose sono collegate (Dwamish)”

Al di là di quanto si andrà ad esporre nelle pagine successive sul tema del sogno-visione e quindi si determini quale funzione assuma la rivelazione contenuta da esso veicolata in relazione alle istanze di reazione dei gruppi nativisti, che ad esso ricorsero per sfuggire all’oppressione dell’acculturazione, è necessario pretermettere quanto, comunque, la dimensione dell’esperienza onirica sia centrale nella speculazione e nella pratica dei nativi nord Americani. Si propone ciò sulla scorta di alcune informazioni, davvero preziose, offerte da Enrico Comba, notevole studioso delle culture di queste etnie.

Lo strumento che permette di superare i limiti della percezione ordinaria, di andare oltre l’aspetto fisico esteriore con cui il mondo si presenta ai sensi e come è da essi percepito e tradotto gnoseologicamente in immagini e sensazioni, è costituito dal sogno e dalla visione capisaldi della comprensione ontologica della realtà. Ciò di fatto impressionò fortemente i missionari gesuiti che ne ebbero a commentare, nel consueto modo sprezzante che contraddistingue la genìa, la circostanza con queste parole:

“Le loro superstizioni sono infinite , le loro feste, le loro medicine, le pesche e le cacce, la guerra, in breve la loro vita ruota intorno a questo perno, i sogni, hanno soprattutto qui grande credito”

Il varco d’accesso aperto dal sogno alle realtà invisibili, non è, presso i nativi nord americani, prerogativa di singoli individui, tutt’altro. Esso è un uscio schiudibile a tutti ed esso mostra la realtà del mondo imaginale che si trova dietro le apparenze sensibile. Difatti, durante queste sospensioni dell’attività della coscienza ordinaria, gli animali e gli spiriti si presentano in forma umana mostrando il loro aspetto interiore, la loro natura di persone, persone diverse dagli umani e per questo si mostrano straordinariamente condiscendenti con i loro visitatori estatici. La “via del sogno e della visione” è aperta a tutti, anzi, essa è necessaria a tutti, in quanto l’esperienza visionaria è riconosciuta “maestra di vita” e difatti solo in quelle circostanze che si può avere contezza della presenza di quello “spirito aiutante”, preposto alla cura dell’individuo (in parallelo all’angelo custode) (4).

Premesso ciò, resta comunque il fatto che gli sciamani si presentino come gli “specialisti” del sogno e della visione in funzione collettiva, in quanto agiscono per una molteplicità di individui. Questi eletti specialisti dell’estasi sono i soli che sanno padroneggiare perfettamente la conversazione con i componenti di questo mondo parallelo e ricavare da queste interlocuzione rituali un possibile beneficio per il gruppo cui appartengono (cfr. sul tema Enrico Comba: 2019, pag 237). Questa premessa permetterà di meglio comprendere il credito assoluto che ricevevano in certe culture native del nord America e in un certo momento storico le visioni sciamaniche.

Questo movimento, relativamente recente, ha un “mito” di fondazione le cui caratteristiche essenziali si rilevano comunque piuttosto ubiquitarie nei movimenti nativisti, movimenti che sono nati come risposta alla pressione della colonizzazione. Questo mito si sostanzia nella morte e successiva rinascita di un nuovo “eroe culturale” che rifonderà e riscatterà dal presente la compagine umana che aderisce a questa prospettiva millenarista. La vicenda è questa. Nel corso di un persecuzione perpetrata dai “bianchi”, contro un gruppo di Sioux, una giovane donna, per sfuggire a morte sicura, si gettò nelle acque di un lago e se ne stette, immersa tra i giunchi e priva d’ogni soccorso, perché i soldati della parte avversa s’erano accampati nei pressi. Accadde che la giovane, ormai allo stremo delle forze, fu raggiunta da una visione e una voce che era quella quella del “Grande Misterioso”, che le insegnò le forme di una nuova forma d’espressione religiosa, fondata sui contenuti imperscrutabili del sogno, che vengono comunicati plasticamente in una nuova “danza”, che quindi assume la funzione di una vera e propria liturgia. Per questo tale rito fu chiamato Dream Dance e alla ragazza eletta fu, altresì, ordinato di divulgare tale nuovo rito a tutte le tribù indiane, in primis a quelle con cui i Sioux erano in rapporto di ancestrale rivalità.

La protagonista di questa mito-storia è emblematica dello stato di un’intera società posta sotto pressione da una intransigente acculturazione e quindi in indiretta e coattiva trasformazione, e giustifica il reattivo rifiuto repulsivo di ogni commistione con una cultura “altra”, come quella dei “bianchi”, perché oggettivamente portatrice dell’oppressione. Ad essa si trova modo di reagire proponendo un rinnovato mito di fondazione che statuisce nuovo rito, stavolta scevro da particolarismi tribali ma non etnici, un rito pan-indiano che ripercorre le stesse modalità proprie dell’iniziazione. Se si segue la narrazione del mito la cosa appare ben evidente. La Sioux s’immerge nel lago, quasi fonte battesimale, e affronta la estrema crisi della morte. Questa crisi individuale, superata dal diretto intervento divino, trova il suo preciso parallelo in quelle istanze di rinnovamento dell’intera comunità nativa che, da tribale, si fa per così dire, nazionale, superando il limite, ormai ristretto, dell’etnia. Al fine di “esserci” ancora deve morire il vecchio modo di “essere nel mondo”. Quando la ragazza riemerge, dopo questo “cataclisma” individuale, non solo Ella è ben viva, ma è anche totalmente “rinnovata”, tornata agli “inizi”, avendo assunto il compito di rifondare il mondo con il recupero dei contenuti propri delle origini, vissuti, stavolta, in una cornice di fratellanza panindiana sancita dalla condivisione del nuovo rito della dream dance espressione davvero precipua della creatività dello Spirito.

La vecchia cultura, non certo morta di morte naturale, ma “annegata” a causa della sopraffazione degli occupanti e resa ormai inutilizzabile, lascia il posto a una nuova forma di espressione religiosa in cui la “danza del sogno” occupa un posto centrale. Il “mondo” viene così “risistemato” secondo le nuove esigenze sorte dalla potente modificazione del contesto. Si annuncia così una nuova possibilità di “salvezza” (la dream dance è intrinsecamente espressione di “salvezza”) proposta da una religione che è del tutto autonoma e assolutamente non commista a quella proposta/imposta dall’occupante, la cui soteriologia è vissuta localmente come del tutto estranea ai parametri etnici locali. In definitiva si sta parlando di un movimento che si propose di costruire, al di là del particolarismo tribale, una sorta di inedita forte identità nazionale, in contrapposizione ostile con il nuovo modo di vivere che viene imposto da estranei. Le vecchie rivalità con gli altri gruppi etnici nativi sono abolite in relazione a una nuova fratellanza pan-indiana, in cui il profetismo di alcuni suoi membri di spicco, annuncia un’era di definitivo riscatto dal dominio straniero (e questo è un aspetto peculiare della “salvezza”).

Smohalla il profeta visionario (dreamer prophet)

Nato tra il 1815 e il 1820 nell’area Wallula dell’attuale stato di Washington, Smohalla apparteneva al gruppo tribale Shahaptian Wanapum (o Wanapam); Alla nascita fu chiamato Wak-wei o Kuk-kia , che significa “sorgere dalla polvere della madre terra”. Dopo aver raggiunto la ribalta come leader spirituale, divenne noto come Smohalla (o Smo-halla, Shmoqula, Smuxale, Smowalla, definito anche “predicatore”. Ancora altri nomi associati a lui includono Yuyunipitqana, “la montagna urlante” e Waipshwa , “portatore di rocce”.

Smohalla, insieme a Skolaskin, un altro potente veggente, è stato una delle diverse figure di sognatore-profeta carismatico, che caratterizzarono gli eventi religiosi della regione dell’altopiano della Colombia in un certo momento stoirico. Come ogni nativo egli si è sottoposto nell’adolescenza alla tradizionale “ricerca della visione”, digiunando e meditando sulla sacra montagna, in un luogo particolarmente sacro, vicino alla località di Wallula, concentrato alla ricerca del suo wot, o spirito guardiano. Già allora circolava la “leggenda” della sua predestinazione a capo e fondatore, infatti, secondo il racconto – mito degli eventi, egli morì su quella montagna, ma al suo spirito fu rifiutato l’ingresso nella “terra dei morti” e gli fu ordinato di tornare al suo popolo come sciamano, fungendo da intermediario tra il mondo tangibile e il mondo degli spiriti.

Gli episodi di profetismo contraddistinsero la sua vita di sciamano, fino a che, in un incontro-scontro con un altro sciamano, di lui rivale, egli perse “quasi” la vita e, quando “risorse” pressoché miracolosamente, ritornò con poteri nuovi e soprattutto con un forte messaggio identitario destinato alla sua gente che soffriva per l’estraniamento culturale imposto dai nuovi venuti. In quel momento storico si palesava, infatti, la massima pressione coercitiva dei “bianchi”, che dispiegarono la loro volontà colonialista in tutti i suoi aspetti, compresi quelli religiosi. Con la sua apparizione, davvero messianica per i nativi, si è potuto opporre all’ingurgitamento culturale un orgoglioso ritorno alla più pura tradizione autoctona, respingendo ogni lusinga portata dai nuovi venuti. Anche per Smohalla si ripete quindi il medesimo schema morte-rinascita che si è visto in precedenza a proposito della ragazza Sioux, destinataria di un messaggio di rinnovamento, tutto però contenuto in una rielaborazione creativa della vecchia tradizione.

Nel corso di queste rivelazioni il profeta-sognatore apprese anch’egli dall’Essere Supremo quanto questi deplorasse l’apostasia degli indiani dalla propria cultura e religione originarie e i nativi, avendo conosciuto la sua straordinaria vicenda, accettarono la sua predicazione a contenuto fortemente profetico-millenaristico, che era tesa a ricostituire la nazione indiana secondo le pure modalità originarie. Decise lui stesso nel 1850 di prendere il nome di Smohalla, da una parola della lingua locale con cui si indica il “sognatore” ed è di tutta evidenza, ancora una volta, come il sogno, presso queste popolazioni, non solo facesse parte integrale della realtà ma, addirittura, ne fondasse la legittimità e quindi godesse di un’elevatissima considerazione. Nello specifico ancora una volta è il sogno sciamanico ad essere considerato veicolo privilegiato di comunicazione tra Cielo e Terra, in quanto da esso discende il carattere rivelatorio che assumono i suoi contenuti e che è destinato a sancire la realtà della comunicazione divina.

Il messaggio del profeta-sognatore consisteva in un sostanziale e reciso atteggiamento di rigetto delle cultura dei bianchi, che si potrebbe sostanziale nell’espressione “nativismo esasperato”, locuzione giustificata dalla totale sconsiderazione con cui era giudicato ogni elemento estraneo proposto dagli intrusi. Rifiutando qualsiasi forma di sincretismo contaminante, fosse pur esso di facciata, come avviene nel peyotismo che si è poi affermato come religione di “massa” dei nativi — e che pure è stato combattuto con ogni mezzo su sollecitazione, anzi istigazione delle autorità religiose sopravvenute sulle compiacenti autorità civili –, Smohalla, seppure in maniera pacifica, dacché ormai li guerre indiane si erano tragicamente perse in tutto il continente, mirò a costituire delle enclavi native (come può ricordare il movimento degli Hamish) totalmente indipendenti e, per conseguenza, totalmente estranee alla cultura dei “bianchi”. Questa sua religione era assolutamente centrata sui motivi propri del tradizionale nativismo, con particolare accento sulla sacralità della terra. Proprio la Terra, alla fine del ciclo, avrebbe restituito, in una forma di resurrezione etnica, i morti, tornati infine viventi. Essi sarebbero, quindi, rinati in un mondo finalmente purificato. L’atteso ritorno dei morti è un tratto caratteristico della maggior parte dei movimenti nativisti (se non di tutti) ma, in realtà, a ben guardare, non è a loro precipua, in quanto è un argomento che può inquadrasi nel tema generale della ripetizione periodica della cosmogonia che Mircea Eliade ha trattato nel suo libro Il mito dell’eterno Ritorno e che sostanzia quell’aspetto di abrogazione temporale o di disconoscimento temporale cui si è fatto cenno nel caso australiano. Esso può trovare trova in una sorta di frase koan: “non ditemi che devo partire perché sto ancora arrivando”. (3)

La componente religiosa che fa della terra “madre” — o “nonna” –, un’entità a se stante, rispetto al celeste Essere Supremo è il punto di frattura essenziale tra il “messaggio” portato dai bianchi e quello proprio degli indiani. Esattamente su questo punto Smohalla si è mostrato particolarmente sprezzante nei confronti degli sforzi prolungato dall’occupante messi in atto per trasformare gli indiani in agricoltori, perché vedeva, in questa prospettata forzosa trasformazione, l’aggiogamento a una cultura estranea e distruttiva dei valori autoctoni che hanno, nella componente “femminile” e “materna” un indispensabile punto di riferimento. Sua è questa ben nota dichiarazione con la quale si conclude questo lavoro.

“Mi chiedi di arare la terra! Devo prendere un coltello e strappare il seno di mia madre? Allora quando morirò non mi porterà al suo seno per riposare. Mi chiedi di scavare per la pietra! Devo scavare sotto la sua pelle per le sue ossa? Allora quando morirò non posso entrare nel suo corpo per rinascere. Tu chiedimi di tagliare l’erba e fare il fieno e venderlo, ed essere ricco come i bianchi, ma come oso tagliare i capelli a mia madre?” …”Coloro che tagliano le terre o firmano documenti per le terre saranno defraudati dei loro diritti e saranno puniti dall’ira di Dio.”

Note:

[1] La menzione di Elkin nel testo non deve essere considerata un tributo acritico all’autore che fu titolare della cattedra di antropologia all’università di Sidney e quindi riconosciuta autorità in materia. Sicuramente nel suo testo ha scritto pagine empatiche sugli aborigeni, come per esempio si può leggere in questo stralcio: “Non conosco spettacolo più suggestivo di quello offerto da un gruppo di aborigeni seduti sul terreno segreto in contemplazione dei loro sacri simboli e in atto di cantare le versioni musicali dei miti loro connessi” (A. P. Elkin: 2018, pag 181). Ciò non toglie che le suo modello antropologico d’inclusione ebbe un esito nefasto per quelle popolazioni, come si può leggere nella scheda sottostante :

“La prima fase, di protezione e segregazione fu caratterizzata dall’ideologia che la cultura fosse in via di estinzione e che andasse protetta. La società classificò gli indigeni come primitivi e li ritenne incapaci di evolversi passando attraverso gli stati prefissati dallo sviluppo della civiltà. Per questo motivo molte popolazioni vennero rinchiuse all’interno di insediamenti governativi (che assomigliavano più a dei campi di rifugiati) con strette leggi e regole, con l’obiettivo di introdurre i ritmi di vita europei. L’idea di assimilazione biologica divenne realtà e semiufficiale nel 1937. Per far sì che quest’idea avesse una base scientifica, vennero mobilitati degli antropologi che nei loro discorsi utilizzavano il concetto di “assimilazione culturale”. Adolphus Peter Elkin, un antropologo, nel 1939 lanciò un New Deal for Aborigines e l’assimilazione diviene la politica ufficiale del governo. Per attuare l’assimilazione i bambini vennero allontanati dai genitori, nel tentativo di creare una generazione educata alla fedeltà e ai valori culturali dell’Occidente. Leggi come l’Aborigines Protection Act e strutture ad esse correlate come l’Aborigines Protection Board furono all’origine di una vera e propria tragedia sociale riconosciuta oggi come un genocidio culturale scientificamente compiuto per strappare i bambini da quelle condizioni che loro ritenevano primitive. Questa politica serviva solamente a giustificare l’allontanamento dei bambini dalle loro famiglie, questi in realtà una volta allontanati venivano utilizzati come piccoli schiavi.”

[2] Il ogni creazione l’avvenimento fondante è acustico e per sottolineare la natura ubiquitaria di tale concetto non ci resta che riprender un passaggio di M. Schneider ne: il Significato ella Musica:

“La frase biblica «all’inizio fu la Parola» […] appartiene al patrimonio concettuale più arcaico dell’umanità.[…]Il concetto di «Parola» rende però solo parzialmente il senso originario, perché qui si tratta di qualcosa che geneticamente precede qualsiasi parola determinata e ogni concetto logicamente fondato […] qualcosa di primario e di sopraconcettuale. […] Gli egizi chiamavano questo elemento primario «risata» o «grido» del dio Thot. La tradizione vedica parla di essere ancora immateriale che dalla quiete del non essere improvvisamente risuona, a poco a poco convertendosi in materia, e così diventa mondo creato. […] Ci si avvicina forse di più alla concezione originaria se invece dell’espressione […] «parola» si usano i concetti meno circoscritti, più geniali di «grido», «suono», o «sillaba risuonante», che contengono la sostanza musicale primaria. Solo nel corso della creazione […] i suoni acquistano un significato preciso e rappresentano, allineandosi l’uno all’altro, parole e frasi di contenuto chiaro e distinto, e infine, nel corso del loro concretamento, cose tangibili.“

[3]

La creazione del mondo si riproduce quindi ogni anno. Questa eterna ripetizione dell’atto cosmogonico, che trasforma ogni anno nuovo in inaugurazione di un’era, permette il ritorno dei morti alla vita e mantiene la speranza dei credenti nella risurrezione della carne. Ritorneremo presto sulle relazioni tra le cerimonie dell’anno nuovo e il culto dei morti. Segnaliamo fin da ora che le credenze quasi universalmente diffuse, secondo cui i morti ritornano presso la loro famiglia (e ritornano spesso come « morti-vivi ») nel periodo dell’anno nuovo (nei dodici giorni che separano il Natale dall’Epifania), denotano la speranza che l’abolizione del tempo è possibile in quel momento mitico in cui il mondo viene annullato e ricreato. Allora i morti potranno ritornare, poiché tutte le barriere tra morti e vivi sono spezzate (viene riattualizzato il caos primordiale) e ritorneranno, poiché in quell’istante paradossale il tempo sarà sospeso e quindi essi potranno di nuovo essere contemporanei dei vivi. D’altronde, poiché una nuova creazione è allora in preparazione, essi possono sperare in un ritorno alla vita, durevole e concreto”.

Mircea Eliade, Il mito dell’eterno ritorno, pag 87, ed. Borla

[4] La emersione alla coscienza di una guida interiore è un fenomeno costante nel momento in cui si raggiungono stati “altri” di coscienza (o “stati dimenticati della coscienza”) che possono essere raggiunti con vari mezzi. Qui si presenta un’esperienza insieme di vita e di studio sul tema:

“Nelle esperienze con l’ayahuasca un altro fattore contribuisce a dare un senso compiuto a quanto precedentemente detto. Mi riferisco al fatto che nelle fasi più avanzate dell’esperienza psichedelica capita di percepire accanto a noi la presenza di una guida a volte visibile, altre volte no. Ricordo che essa metteva a fuoco i miei conflitti e, con estrema calma e pazienza, mi indicava il modo per risolvere il loro impatto sulla mia psiche. E questo non una volta sola per ciascun problema, ma più e più volte di seguito e per tempi decisamente lunghi. Da un certo punto in poi delle sedute con l’ayahuasca la presenza di questa guida per me invisibile è stata una costante. Tra noi due non avveniva alcuno scambio verbale, nessuna parola veniva detta. A me bastava pensare ad un concetto perché questo arrivasse alla guida. Io, invece, percepivo i suoi insegnamenti e consigli non sotto forma di parole, ma sotto forma di uno stranissimo linguaggio fatto da un intreccio di ricordi, di associazioni, di immagini e di intuizioni che miracolosamente si fondevano insieme per costituire un pensiero compiuto. A tutti gli effetti, ho vissuto questo dialogo muto con la mia guida come una reale seduta psicoterapeutica a vasto raggio in quanto toccava aspetti per me insoliti che avevano a che fare con i miei conflitti latenti, con la spiritualità o con nuove realtà e dimensioni che non possiamo inquadrare altrimenti che nel contesto della psicologia transpersonale.

Bruno Severi, L’ayahuasca: alla ricerca di un senso, in «Altrove» n. 18

Bibliografia:

Emmanuel Anati: Dalla roccia alla tela, L’arte contemporanea degli aborigeni australiani, Atelier 2016

Emmanuel Anati: Arte rupestre dell’Australia. Uno studio di antropologia concettuale, Atelier 2019

Stefano Beggiora (a cura di), Il cosmo sciamanico. Ontologie indigene fra Asia e Americhe, Franco Angeli, Milano 2019

Bruce Chatwin: La via dei canti, Adelphi, Milano 1988

Enrico Comba: Una foresta di persone: i mille volti dello sciamanesimo nativo americano, in AA. VV. Il cosmo sciamanico Ontologie indigene tra Asia e Americhe, Franco Angeli, Milano 2019

Mircea Eliade: Storia delle credenze e delle idee religiose, Sansoni, Milano 1967

Mircea Eliade: Mito e realtà, Rusconi, Milano 1974

Mircea Eliade: Il mito dell’eterno ritorno, Rusconi, Milano1975

Mircea Eliade: La nascita mistica, Morcelliana, Brescia 2020

Mircea Eliade: Lo sciamanismo e le tecniche dell’estasi, Mediterranee, Roma 1974

Mircea Eliade: La creatività dello spirito, Jaca Book, Milano

Adolphus Peter Elkin: Sciamani d’Australia, Raffaele Cortina editore, Milano 2002

Adolphus Peter Elkin: Gli aborigeni australiani. Seimila anni di civiltà della pietra, Iduna, 2018

Roger Kalweit: Guaritori sciamani e stregoni, Ubaldini, Roma 1996

Vittorio Lanternari: Movimenti religiosi di libertà e salvezza, Editori Riuniti, Roma 2003

Marcello Massenzio: Kurangara un’apocalisse australiana, Bulzoni, Roma 1976

Philip Sherrard: Uomo e Natura. Storia di uno stupro, Irfan Edizioni, San Demetrio Corone 2012

Richard Evans Schultes, Albert Hoffman, Gregory Ratsch: Piante degli dèi, Venexia, Roma 2021

Marius Schneider: La musica primitiva, Adelphi, Milano 1992