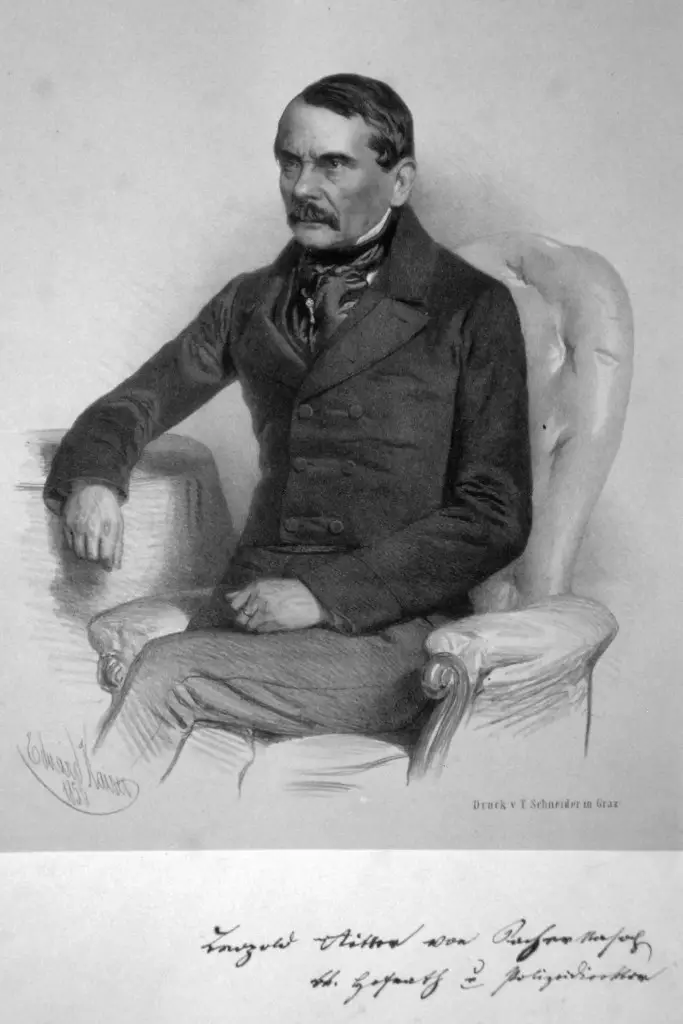

9 марта 1895 года умер австрийский барон Леопольд фон Захер-Мазох, печально известный толкователь антиморали садианского и медузианского происхождения, основанной на смешении удовольствия и боли и направленной на поиск возвышения, лишенного эсхатологических элементов.

di Паоло Матлути

Осторожно, тела растянулись, как беспокойные звери в лесу,

(Ирен Немировски)

когда приближается ночь охоты.

Предубеждения, как мы знаем, чрезвычайно сильны, особенно в таких средах, как среда так называемой официальной культуры, очень мало привыкшей подвергать сомнению догмы, особенно когда они гарантируют доход, профессиональный или личный престиж и, что не менее важно, щекочут тщеславие, который является наиболее естественным из опиатов. Среди тех, кто участвует в этом танце между акулами, широко известном как литературная критика, глубоко укоренилось мнение, что комиксы — это второстепенная форма искусства. К виртуозам «полосок» инсайдеры обращаются как к ворам идей, вульгарным фальшивомонетчикам, потому что в силу обязательного сосуществования изображения и текста и неизбежного перевеса рисунка над написанным словом, графический роман он обнаруживает, что, по их неоспоримому мнению, занимает подчиненное положение по отношению к великой литературной традиции, из которой он также в значительной степени черпает, в конечном итоге просто заново изобретая то, что уже было сказано другими. Но что еще такое литература, спрашиваю я себя, как не история текстов, которые, рассказывая историю, неважно, реальную или фантастическую, напоминают о других?

Если Мольер, защищаясь от стрел своих критиков, обвиняющих его в разграблении произведений своих предшественников, с ядовитой парижской беспечностью отвечает:Je take le mieux où je le trouve», Ариосто и Сервантес знают, что они не невиновны, и не считают таковыми читателей, когда в своих стихах они повествуют о подвигах крестоносцев или мавританских героев, уже живших на страницах других. С другой стороны, Готфрид Бенн поставил точку в извечном вопросе о «фальшивом авторе», на котором так горячятся специалисты, — это «экзегеза». Нарратив, а может быть, и прежде всего через образы, всегда жил под знаменем интертекстуальности и интертекстуальности. Гвидо Крепакс, на протяжении своей долгой и славной карьеры он принимал участие в этой взаимосвязанной игре с необычайной элегантностью, отмеченной подпольной жилкой болезненности, которая делала его черту безошибочно узнаваемой. Невозможно было бы в полной мере насладиться культурной утонченностью и невесомой, утонченной сложностью его искусства, если не учитывать того, что оно предполагает читателя, привыкшего видеть отсылки к уже рассказанным событиям и отголоски уже сказанных ситуаций. иначе произошло.

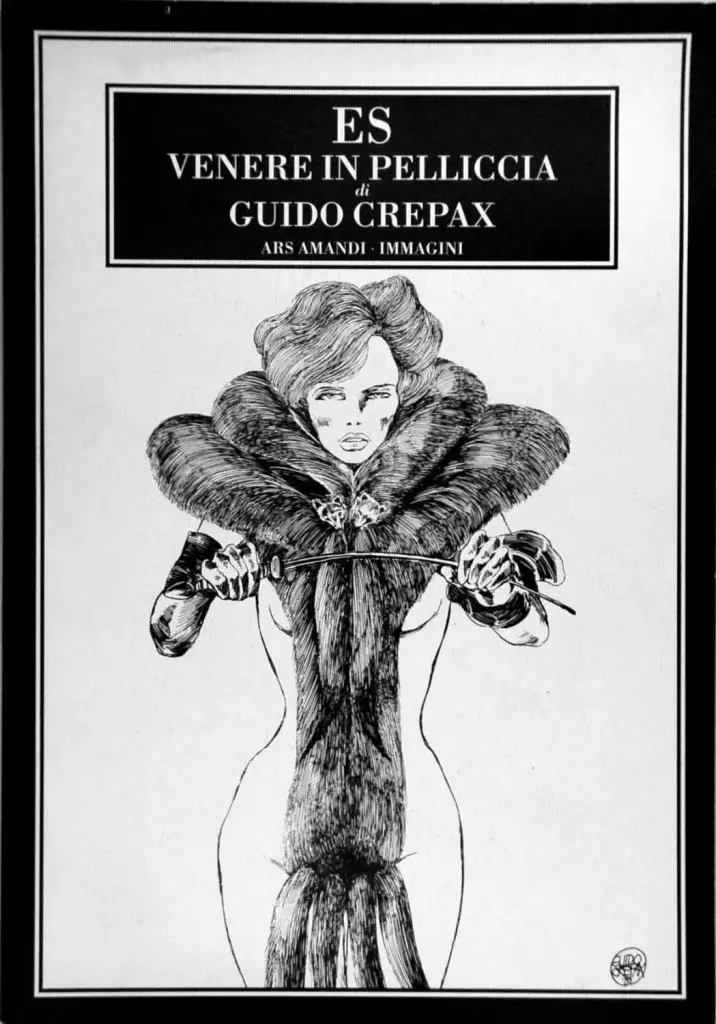

Его карандаш, одновременно добродетельный и нескромный, вдохнул новую жизнь в шедевры пропахших серой писателей, от Брэма Стокера и Мэри Шелли до Роберт Луис Стивенсон и Франц Кафка, не забывая о божественном Марчез де Сад, свидетельствующий об эстетической чувствительности, подпитываемой увлечениями психоаналитического происхождения, склонной исследовать с ненасытным духом и пытливым взглядом самые темные порывы человеческой души, те, которые обычно не упоминаются в обществе, потому что они считаются неуместными, политически некорректными как можно сказать сегодня, и поэтому они доверены нежному, тайному и молчаливому соучастию тьмы. Круг Данте, о котором вспоминает в своих книгах миланский карикатурист, приют безумия, переполненный кошмарами, навязчивыми идеями, неисповедимыми мечтами, исправительный дом, битком набитый высокопоставленными гостями, среди которых почетное место может быть отведено только Леопольд фон Захер Мазох (1836 - 1895), проклинаемый автор одного из самых противоречивых классиков карательной эротики, Венера в мехах, из которых Crepax создал роскошную графическую интерпретацию, противопоставляющую этим нотам [1].

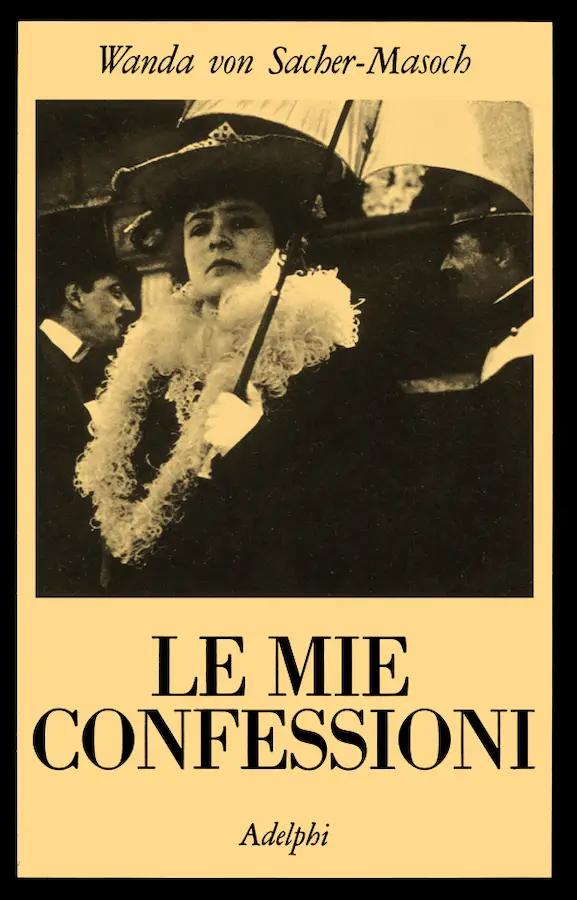

Опубликованный в 1878 году как второй момент большой повествовательной фрески, оставшейся незавершенной, роман рассказывает в грубых деталях взаимосвязь абсолютного физического и психологического трепета, связывающего (уместно сказать...) Ванда фон Дунаев, презрительная авторитарная польская дворянка, холодная и аффективная, к главному герою Северин фон Кусимски, декадентский интеллектуал в поисках новых стимулов, которые могут оживить его ныне нестерилизованную художественную жилку, который, в погоне за возвышенным через столь желанные переживания, обычно недоступные смертным, согласно эстетизирующей логике неподражаемой жизни, в конечном итоге теряется и находит себя полностью подчиняющийся деспотической и преступной любовной прихоти своего надменного палача. История с очень сильным автобиографическим подтекстом. спуск в преисподнюю в котором слишком легко увидеть вымышленную транспозицию, едва замаскированную за литературным вымыслом, бурных отношений Захера Мазоха со своей второй женой. Аврора Румелин, который, со своей стороны, внес немалый вклад в подпитку черной легенды, распустившейся вокруг фигуры ее мужа, с дотошной (и веселой) самоотверженностью записывая искусную флорилегию пыток и лишений, причиненных ему на страницах этого воображаемого готического романа. пытки, которые являются его Признания [2].

Однако самая достоверная фигура этого буквально написанного кровью шедевра лежит далеко за пределами непреодолимого, вуайеристского притяжения, оказываемого на читателя описанными в нем разнузданными действиями. От Вагнеровский миф о Таннаузере с которой начинается рассказ, проходя через элегический элемент шиллеровской матрицы об уходе Богов и последующей утрате счастья с приходом христианства, от жестоко реалистического и разочарованного размышления о скрытых склонностях человеческой души с неизбежным негативное влияние, которое они оказывают на социальную динамику, вплоть до центральной темы, естественно фаустовской, пакта с демонической силой, есть много элементов, которые объединяются, чтобы сделать эту «проклятую» книгу, принесшую неувядающую славу психиатру Крафту Эбингу. , маленькая жемчужина, безусловно, достойная некоторого дополнительного внимания.

Печально известный галицкий писатель, который был автором, недавно вернулся в заголовки газет благодаря лозоходской интуиции Роберто Калассо. Известный своим непревзойденным мастерством заядлого библиомана, благодаря которому он способен вырывать из небытия забытые тексты, сернистый и мефистофельный демиург издательства «Адельфи» не обманул ожиданий элитной аудитории своих требовательных читателей, когда в мае пару лет назад он опубликовал новое издание книги с мрачной репутацией, Человек становится волком, австрийский антрополог Роберт Эйслер (1882 - 1949). Отталкиваясь от рассуждений, высказанных на конференции, состоявшейся в 1948 году в Королевском медицинском обществе в Лондоне, эссе, опубликованное посмертно, развивает размышления автора на тему насилия, вращающегося вокруг идеи, явно восходящей к Руссо, согласно которой тенденция склонность человека к жестокому обращению с ближними не является врожденной, а является результатом вырождения психиатрической матрицы из-за обусловленности окружающей среды. Вынужденные жить во враждебной природе и бороться за свою жизнь с хищниками, люди развили бы, подражая другим видам, склонность к убийству, которая из мирных плодоносящих приматов со временем превратила бы их в кровожадных зверей, единственных те, кто способен атаковать существование своих родственников.

В контексте маркузианской диалектики (и, следовательно, в первую очередь фрейдистской) между Эрос и цивилизацияСледовательно, извержение насилия в историческую эволюцию представляло бы, согласно этой безрассудной догадке, грехопадение по отношению к желанному Эдемскому состоянию, которое найдет свой конечный пункт назначения в современную эпоху, ядовитый запретный плод, гдеальгофилия, то есть удовольствие, переживаемое при упражнении боли, причиняемой и переживаемой, материализуется и возводится как архитрав социальных отношений. [3]. Эйслер, по-видимому, упускает из виду, что в «Захер-Мазох» нет и следа того мучительного чувства вины ветхозаветных корней, которое лежит в основе его аподиктического аргумента: для галисийского писателя, в значительной степени обязанного этим великой либертинской литературной традиции предшествующего столетия. оно, насилие не имеет нравственной окраски, оно не представляет собой клеймо, свидетельствующее об изгнании из Рая, а просто существует, оно есть повивальная бабка Истории, т. е. переживается как факт, жизненный импульс, заложенный за пределами символического и значимого горизонта, который через раскаяние и прощение надеется, как, кажется, предполагает Эйслер, на невозможный возврат к предполагаемым антилуканским гармониям.

Циничный гедонизм, лежащий в основе Венера в мехах исключает каждый эсхатологическая перспектива, не предполагает никакой спасительной лазейки и открыто высмеивает всеобщие права, альтруизм искренних душ, уважение и нравственные порицания, являющиеся соединительной тканью цивилизованной жизни. Сидя на троне своей пугающей невозмутимости, Темная леди главный герой этих страниц претендует на осуществление суверенитета, который - сила парадокса - утверждается через высшее отрицание достоинства других. Устанавливая свое бесспорное господство над разумом и плотью того, кто посвящает себя телу и душе, Ванда раскрывает свободу, которая широко открывает двери бездны, в которой созерцаются все возможности и перед которой гуманистические прихоти, с которыми сегодня играют стражи демократического беспорядка становятся несущественными деталями.

Захер Мазох выходит честолюбивое намерение основать антиморальное, но значение его послания настолько диахронно по отношению к ценностям, разделяемым обществом, в котором оно зародилось и развилось, что при переходе от теории к практике потенциально подрывной заряд его мысли неизбежно сменяется противоположным , принимая черты регрессивная и реакционная утопия. Таким образом, мазохизм становится практикой, предназначенной для немногих посвященных, развлечения исключительный и опасный, обязательно ограниченный, учитывая исключительный характер литургий, составляющих церемониал, очень узким кругом адептов, связанных молчанием, чтобы защитить себя от осуждения фанатиков и посвященных уединенному существованию, в котором каждый, неважно, жертва или палач, он играет, как в драме, предопределенную функциональную роль, на диалектическом уровне, в существовании двойника. Ванда пишет Северину, когда соглашается принять участие в «игре», которую он ей предлагает:

У него не будет иной воли, кроме моей. Он будет слепым орудием в моих руках и без ответа будет выполнять каждый мой приказ. Если [...] вы не будете подчиняться мне во всех отношениях, я буду иметь право наказать и наказать вас по своему усмотрению, и вы не осмелитесь жаловаться. Каждая радость, каждое счастье, которое я хочу подарить ей, будет моим актом благодати, и поэтому она должна будет приветствовать его […]; Я не признаю недостатков или обязанностей по отношению к нему. Она не будет мне ни сыном, ни братом, ни другом, а только моей рабыней, распростертой во прахе. Я буду владычицей и его тела, и его души, и сколько бы он ни страдал, он должен будет подчинять свои ощущения и чувства моему авторитету. Величайшие акты жестокости будут дарованы мне, и даже если мне придется терпеть это без жалоб [...], когда я купаюсь в изобилии и оставляю ее в невзгодах и топчу ее, она должна будет молча целовать нога, растоптавшая ее. […]. У нее не будет ничего, кроме меня, я буду для нее всем, жизнью, будущим, счастьем, несчастьем, мукой и наслаждением. О чем бы я тебя ни попросил […], ты должен будешь это выполнить, и даже если я потребую от тебя преступления, тебе придется превратиться в преступника, подчиниться моей воле. […] Я буду его любовницей на всю жизнь и на смерть. Когда она больше не сможет терпеть мое владычество, и цепи найдут ее слишком тяжелыми, тогда ей придется убить себя, я больше никогда не дам ей свободы. [4]

Красавица без мерси чья красота Медузы сияет среди этих страниц во всем своем унылом великолепии, Ванда стоит величественно, как египетское божество, в скульптурной жесткости черт ее лица, в железной холодности ее взгляда, таинственная и соблазнительная искрится неумолимой волей, которая все гнет и ничего не боится. Подобно ведьмам Средневековья, обвиненным в детоубийстве, она освобождает обольщение от всякой репродуктивной цели, обедняет его всякой аффективной коннотацией и использует как тупое оружие, с помощью которого инфантилизирует партнера, восторженного соучастника его извилистых махинаций, чтобы точка порабощения его: заключает его в неразрывную сеть физических и психологических условий с болезненно инцестуозными ссылками, сводя его к ребенку, полностью зависящему от своей личности. Не будучи связанной, она приковывает его; унижая его, он подстраховывает его и увлекает за собой во тьму.

Северин же — жертва, жаждущая своего палача.: она льстит ей, ласкает ее, очаровывает ее, раздражает ее, нуждается в том, чтобы польстить ей, подчинить ее, уговорить ее подписать, чтобы подписать с ней «договор» для осуществления самого странного и порочного из любовных союзов . Он по-своему педагог, почти педагог. Диапазон действий героини-убийцы, оживающей от навязчивых идей Захер-Мазоха, формально безграничный, поэтому в конечном счете необходим, так как произвол, на котором она основана, коренится в добровольном подчинении заключенного. , который активно участвует в правильном функционировании этого искусственного микрокосма, спонтанно предлагая себя на мученическую смерть, в соответствии с контрактуализмом, который не может быть отменен. Кто на самом деле является добычей между ними? Кто хищник? Трудно найти выход из запутанного лабиринта этой гоббсовской сказки, построенной на постоянной смене ролей..

И не верьте, как многие говорили, что мрачная история, описанная Захером Мазохом, представляет собой заблуждение, присущее Современности: Атена, воинственная богиня мудрости, вооруженная копьем, которая защищает Ахилла и встала на сторону греков в Троянской войне, его человеческая копия Пентесилея, смелая королева амазонок, бросающаяся на защиту Приама после смерти Гектора, а также Медея, которая, не колеблясь, жертвует своими детьми, чтобы отомстить Ясону или Юдифи, которая соблазняет Олоферна, а затем обезглавливает его, — вот лишь некоторые из знаков, которые донес до нас Миф, с его языком, переплетенным с метафорами, свидетельствующими о том, насколько глубоко коренится в символическом воображении западной культуры, архетип андрогинной женственности, свободной от своей биологической функции, которая, обращая вспять нормальную диалектику между полами, с яростной решимостью требует для себя осуществления роли власти, традиционно приписываемой мужскому аналогу., с присущей ему свободой суждений и действий и именно по этой причине считающейся опасной, дестабилизирующей, если даже не подрывной.

Ванда — всего лишь последний чемпион в хронологическом порядке из рода Елены, которой, как писала Дороти Паркер, было достаточно намека, чтобы история вздрогнула. Эксклюзивный королевский партер среди которых есть такие легендарные личности, как Клеопатра, Элизабетта Батори, Сидония фон Борк и Лукреция Борджиа, просто чтобы ограничиться теми, кто познал литературную удачу и наверняка имел бы — я уверен — все полномочия принести лица, взгляды, тела, крылатые формы и преступные действия в жертву на алтарь зловещего эротического воображения Гвидо Крепакса.

Примечание:

[1] Гвидо Крепакс, Венера в мехах, Редакционная студия, Милан, 2015 г.

[2] Ванда фон Захер Мазох, Мои признания, Адельфи, Милан, 1977 г.

[3] Роберт Эйслер, Человек становится волком, Адельфи, Милан, 2019 г.

[4] Леопольд фон Захер Мазох, Венера в мехах, Редакционная студия, Милан, 2004; страница 148