di Marco Maculotti

“È essenziale imbattersi nella problematica del tempo. Nella prospettiva della dottrina dei Cicli essa concerne i morti forse più dei vivi. Il tempo si espande in tutte le direzioni formando un cerchio, [poiché] è ciclico.”

— Carl Hentze“Quello che è circolare è eterno, e quello che è eterno è circolare.”

— Aristotele

Gli antichi avevano una vera e propria ossessione per la circolarità: essi concepivano il cosmo come un “unico vasto sistema pieno di ingranaggi che contenevano altri ingranaggi, enormemente intricato nei suoi collegamenti e paragonabile a un orologio dai molti quadranti” [Santillana, Dechend 74].

OKEANOS, IL «CIRCONDANTE»

Gli antichi greci inizialmente identificavano il tempo con Oceano (dal sanscrito ačâyâna, «il circondante») [Philipsson 257], il fiume divino che circondava la terra come un anello e includeva anche l’universo sotto forma di un corso d’acqua circolare o di un serpente che si mangia la coda e che porta sulla schiena lo zodiaco [Franz 10].

Gli epiteti di Oceano nei testi sono «profondo-fluente», «rifluente su se stesso», «instancabile», «placidamente fluente» e queste immagini “suggeriscono silenzio, regolarità, profondità, quiete, rotazione” [Santillana, Dechend 229]: immagini tipiche, oltre che del cosmo, anche del Tempo. Okeanos scorre con calma, incessantemente, eternamente: la sua “potente forza” tiene insieme tutto il mondo. È l’origine di tutti gli dèi, anzi: di tutte le cose [Philipsson 257-8]. Di ogni cosa è la sorgente. “Genesi di ogni cosa e di ogni fenomeno che in sé racchiude, non ha, nel suo cerchio chiuso, né principio né fine: tali concetti anzi perdono in lui ogni validità” [Philipsson 259].

Per dirlo con Serrano, “Sebbene lo spazio non sia circolare, la situazione si compie in un Cerchio, quello dell’Eterno Ritorno e, in una certa maniera, è una reincarnazione e una resurrezione (…) È il futuro che torna al passato per riscattarlo” [Serrano 51-2]. Con parole diverse, diversi millenni prima, Eraclito veicolò lo stesso concetto esoterico nell’aforisma [Eraclito 132]:

“Comune [è] il principio e la fine nel cerchio.”

AION E KRONOS: TEMPO CICLICO E TEMPO LINEARE

Soltanto in epoche successive la funzione di dio del tempo fu riconosciuta a Kronos: anch’esso veniva chiamato dagli antichi Ellenici «l’elemento circolare». Nei Saturnalia di Macrobio si legge: “Poiché il tempo è una misura fissa, esso è derivato dalle rivoluzioni del cielo. Il tempo inizia là, e a partire da quel momento si ritiene che esso sia nato da Kronos” [Franz 29]. Per gli orfici Chronos era il paredro di Ananke, la Necessità, la quale, secondo i pitagorici, circonda anch’essa l’universo. Tempo e Necessità cingono l’Universo, come un duplice cerchio [Santillana, Dechend 229].

Aion, divinità spesso associata a Kronos, era considerato il dio del tempo infinito, creatore e distruttore di ogni cosa. L’orante si rivolgeva a lui con queste parole: “Tu che consumi tutte le cose e di nuovo tu stesso le accresci in senso contrario”. La Franz riconosce in Aion “un’immagine dell’aspetto dinamico dell’esistenza”, di ciò che oggi potremmo chiamare un «principio di energia psicofisica». Tutti gli opposti (cambiamento e durata, tempo e spazio, luce e tenebre, vita e morte, spirito e materia) sono racchiusi in questo principio cosmico primordiale. La testa leonina con la quale sovente veniva rappresentato, spaventosa a vedersi, secondo Godwin “implica una distruzione, un essere divorati, quando si viene assimilati al dio” [Godwin 194]—vale a dire, per dirlo in modo più chiaro, un essere fagocitati dal dio dell’eternità in seguito alla morte fisica sul piano materiale della realtà.

Questa interpretazione è confermata anche da Howard Jackson, secondo il quale “la testa leonina, in quanto quintessenza del potere celeste, non può, allora, essere stata una forza irrimediabilmente oppressiva, ma, poiché divora le anime, potrebbe dunque aiutarle—con l’iniziazione e non con la costrizione—a liberarsi da tale incarnazione” [Godwin 194].

Crono e Aion sono due manifestazioni dello stesso dio o, per meglio dire, Aion è la manifestazione primordiale di Kronos, precedente alla partizione originaria tra spazio e tempo, spirito e materia, luce e oscurità. Se, infatti, Aion è il tempo infinito (originariamente non-separato dallo spazio), Kronos è invece il tempo finito, ciclico ed inesorabile, portatore di morte e distruzione (simbolismo della falce).

ZRVN: IL TEMPO COME CAUSA DI DECADENZA E MORTE

Nella tradizione iranica, il dio del tempo Zrvan (anche Zarvan, Zervan, Zurvan)—anch’esso scindibile in un’emanazione infinita, akarana, e in una finita, daregochvadhata—era considerato la causa della decadenza e della morte ed era a volte addirittura identificato con Ahriman, il principio del male [Franz 12]. Tuttavia, i suoi adoratori, lo vedevano come la scaturigine sia di Ormadz, il principio del bene nel dualismo persiano, che del suo antagonista Ahriman: egli era dunque considerato “un dio al di là della circonferenza cosmica e del tempo che conosciamo, cosa che induce chiaramente a pensare a una divinità sovra-cosmica” [Godwin 197].

Egli, esattamente come Aion nella tradizione ellenica, era il più potente, ma anche “sinonimo di morte: la morte del macrocosmo come pure del microcosmo umano” [Godwin 197], vale a dire il nume dell’eternità che, così come assorbe l’anima umana in seguito alla sua dipartita dal corpo fisico al momento della morte, così pure assorbe l’intera manifestazione del mondo al termine dell’Eone.

LE DUE FORME DI BRAHMA

Riguardo la tradizione indiana, è Coomaraswamy a esporre il mistero della duplicità del tempo, riferendosi al dio Brahma e affermando: “ci sono invero due forme di Brahma: il tempo e il Non-Tempo (…) ciò che è anteriore al Sole è il Non-Tempo senza parti; ma ciò che inizia con il Sole è il tempo che ha parti, e la sua forma è quella dell’anno” [Coomaraswamy (1) 21].

Nelle note, l’autore precisa che l’atman, il sé solare trascendente e immanente, “è chiamato tempo (kala) che divora tutte le esistenze come nutrimento” [Coomaraswamy (1) 30]. Tuttavia, le divinità indù che più ci interessano in questa sede sono altre: il dio della morte e del dharma Yama e soprattutto Shiva, «il Gran Distruttore»—e divoratore di anime.

SHIVA, IL «TEMPO CHE TUTTO DIVORA»

“Tutto l’universo, invero, non è altro che nutrimento e mangiatore” [Brhat Aranyakas Upanisad, 14, 6]

L’ellenico Kronos era, come tutti sanno, il dio che divora i propri figli. Nell’India vedica, di Yama, dio della morte e re del dharma, si affermava: “in verità Yama è la morte. Egli si accinge a divorare tutto” [Jaiminīya-Brāhamana, I, 28].

Similmente, nella successiva tradizione induista, uno degli appellativi di Shiva è Kāla Rudra, «il tempo che tutto divora» [Franz 13]. Secondo la sapienza śivaita, tutto ciò che nasce deve morire: il principio della vita è dunque associato al tempo, ossia al principio della morte; in altri termini, dal momento che la vita si alimenta con la morte, il dio creatore è anche il dio distruttore. Per questa ragione Shiva ha anche un aspetto terrificante (Bhairava) e viene chiamato con epiteti oscuri (Rudra, Il «Signore della Lacrime»; Mahākāla, Il «Tempo del Tempo», il «Gran Distruttore»): in questa veste, lo si venera soprattutto sotto l’aspetto dell’energia che manifesta: Kālī (da kāla, «tempo») la dea terribile dalla pelle nera. Per questo motivo, Kālī/Durgā “venne eretta a «Signora del Tempo» e dei destini umani”, in quanto rappresentante soprattutto l’aspetto distruttivo di Śiva, il «Divoratore del Tempo» [Sanjakdar 175]. Anche l’associazione simbolica tra il colore blu della pelle del dio e la “notte come rete cosmica di ritmi vitali” è connessa alla valenza escatologico-cosmologica della figura di Śiva come «Signore del Tempo» [Sanjakdar 156].

Si aggiunga, inoltre, che kāla, oltre che «tempo», significa anche «nero, oscurato, macchiato». Secondo l’esegesi di Eliade, “il tempo è nero perché duro, irrazionale, senza pietà. Chi vive sotto il dominio del tempo è soggetto a sofferenze di ogni specie e la sua liberazione consiste anzitutto nell’abolizione del tempo, nell’evadere dal mutamento universale” [Eliade (1) 189].

Magnone aggiunge: “Chi è il Grande Istigatore (…) se non Kāla, il Tempo, con le sue personificazioni: il maschio Kāla—epiteto di Śiva, l’ipostasi annichilitrice della trimūrti, o appellativo di Yama o Mrtyu, il signore della morte e degli inferni; e la femmina Kālī—l’aspetto tenebroso della Grande Dea, l’energia del divenire che corre tra i poli della vita e della morte, madre e assassina di tutte le creature?” [Magnone 77].

Queste peculiarità sinistre furono considerate tipiche anche di Saturno inteso in senso astrologico-astronomico, ovvero come pianeta: il simbolismo astrologico lo considera «il Grande Malefico» e lo rappresenta con le sembianze di un vecchio con una gamba di legno e una falce, con la quale miete le vite di tutti i suoi figli. La stessa simbologia si ritrova nella tradizione astrologica dell’antica India [Biedermann 466-8].

Secondo la versione di uno dei Purāna più antichi, ilkali-yuga—l’età oscura in cui viviamo attualmente, governata dall’aspetto saturnino del divino rintracciabile in Kāla, il Tempo, e Kālī, la dea nera—è “l’età durante la quale il tempo si rivela completamente. Infatti Śiva è il Tempo e quindi rappresenta anche l’intima essenza degli yuga, ma si mostra compiutamente solo in Kālī, quando tutti gli esseri sono «divorati dal Tempo»” [Sanjakdar 130]. Esiste, dunque, una correlazione tra l’attitudine crepuscolare del kali-yuga di «assorbire» il tempo e la funzione specifica di Śiva/Kronos, che è quella di riassorbire periodicamente il cosmo [Magnone 78].

Tuttavia, la funzione di Śiva come «Gran Distruttore» non è meramente negativa. Coomaraswamy scrive: “Śiva è un distruttore, ama i luoghi della cremazione, ma che cosa distrugge? Non soltanto i cieli e la terra alla fine del ciclo, ma anche le catene che legano ogni anima individuale. Dove si trova e che cos’è il campo crematorio? Non è il luogo in cui i nostri corpi terreni vengono cremati, ma quello in cui i cuori di chi Lo ama vengono annientati e desolati. Il luogo in cui l’io è distrutto indica la condizione nella quale l’illusione e le azioni vengono bruciate: è quello il rogo, il campo crematorio in cui danza” [Coomaraswamy (2) 116].

Śiva, dunque, è “il Tempo in quanto presiede alla manifestazione, preservazione, e occultamento del cosmo e alla liberazione dell’uomo e quindi rappresenta anche l’intima essenza degli yuga” [Sanjakdar 136].

La visione del dio che, attraverso i millenni e gli Eoni, danzando continuamente distrugge e ricrea daccapo il cosmo, aveva dunque anche una funzione soteriologica: secondo Eliade, la semplice contemplazione del panorama cosmico formato da cicli che si ripetono all’infinito “terrorizza l’uomo e lo forza a convincersi che deve ricominciare miliardi di volte questa stessa esistenza evanescente e sopportare senza fine le stesse sofferenze, e questo ha per effetto di esacerbare la sua volontà di evasione, cioè di spingerlo a trascendere definitivamente la sua condizione di «esistente»” [Eliade (2) 152].

Dall’analisi delle tradizioni antiche, si comprende invero come morte e vita siano “l’ambivalenza nella quale culmina il mistero, ma (…) anche il manifestarsi dell’incedere del tempo e la realizzazione di un sacrificio ripetuto. Il procedere della vita necessita della morte” [Ruini 17]. Per questo, secondo Serrano, “bisogna imparare a danzare come Shiva, un giorno nella luce e l’altro nell’ombra” [Serrano 50].

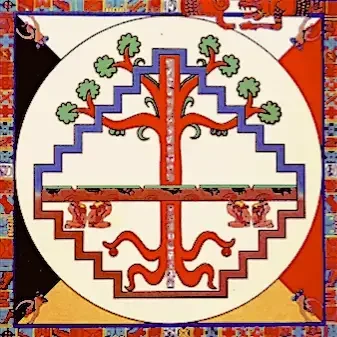

RAFFIGURAZIONI DEL «TEMPO DIVORATORE»: T’AO T’IEH E KĀLAMUKHA

Il topos del «Tempo divoratore», che abbiamo già documentato nella tradizione ellenica (Kronos), in quella persiana (Zrvan) e in quella induista (Śiva/Yama), si ritrova anche nell’iconografia protostorica cinese nel T’ao T’ieh, una maschera ornamentale dalle sembianze animali che Hentze suppose legata alle idee arcaiche sul divenire [Sanjakdar 112].

I simboli che si ritrovano su questa maschera sono legati a un’idea di ciclicità, di morte e rinascita. Il T’ao T’ieh è infatti “munito di corna di bufalo, di montone o di toro (…) che, accanto ai vari motivi spiraliformi, simboleggiano la falce lunare”, che sappiamo essere anch’essa simbolo cosmico del divenire ciclico. Hentze ne dedusse che il T’ao T’ieh “è un demone dell’oscurità che crea la luce e la vita, responsabile anche del rinnovamento vitale e della crescita” [Sanjakdar 113].

Riconnettendoci nuovamente alla tradizione indiana, aggiungiamo che Coomaraswamy, citato dalla Sanjakdar—alla cui opera per questo paragrafo ci rifacciamo—, “stabilisce un parallelo tra la maschera demonica protocinese di cui sopra e la rappresentazione iconografica indiana, generalmente śivaita, nota come Kīrttimukha («volto della gloria») o Sinhamukha («volto del leone»)” [Sanjakdar 120], il che lo lega anche all’iconografia greca di Aion, dio dell’eternità atemporale, il quale pure, come abbiamo visto, veniva rappresentato con un volto leonino.

Vogliamo riportare per esteso questo estratto illuminante dall’opera della Sanjakdar [Sanjakdar 121]:

“La sua bocca divoratrice rappresenta il Dio della morte, Yama, o Kāla inteso come il passaggio solare o porta dell’aldilà; ma simboleggia anche l’Essere Supremo in quanto sole radioso che dissecca e conduce alla carestia, distrugge e divora. La sua criniera leonina tende a sovrapporsi all’immagine dei capelli di Śiva quali simboli dei raggi solari. Pur assumendo un aspetto orribile, in quanto rappresenta anche il demone delle eclissi, il Kīrttimukha è tenebroso solo in apparenza, in realtà, infatti questa figura è glorificante. Da una parte la maschera ci mostra il transito dalla vita alla morte individuale e alla distruzione cosmica, e dal manifestato al non-manifestato, dall’altra il Kālamukha è il volto della Divinità Suprema che «assimila» chi effettua il passaggio attraverso questa porta stretta: essere divorati da questa figura mitologica significa morire al mondo e quindi raggiungere la liberazione, la mukti”.

Anche per Coomaraswamy—e noi appoggiamo senza alcun dubbio tale ipotesi—si tratta di differenti immagini divine connesso all’archetipo del «Dio Divoratore», in piena concordanza con quanto abbiamo ipotizzato in questo saggio. Entrambi simboleggiano “l’idea di Assoluto che si «temporalizza» e «divora» gli esseri: infatti la tarda denominazione della maschera demonica cinese (…) significa letteralmente «ghiottone» o «divoratore», proprio come l’indiana «bocca della morte», il Kālamukha, vocabolo composto dalle parole Kāla («tempo») e mukha («bocca»)” [Sanjakdar 122]. Le due maschere, dunque, rappresentano il «Tempo Divoratore», che dà la vita ma anche la morte: l’identità suprema dei contrari o la coincidenza dei dualismi in un’unica essenza, Aion, l’eternità atemporale che inghiotte tutti gli esseri sottoposti al giogo del tempo.

Alle due maschere di cui sopra è accomunabile, in area italica, la raffigurazione del dio etrusco dell’aldilà Charun, poi “assorbito” in età classica dal Caronte greco-romano: “i denti digrignanti, sui monumenti in cui essi sono scoperti dal ghigno crudele e dalle labbra, evocano (…) l’immagine di un carnivoro, pronto a divorare le sue vittime. Dopo aver ucciso la sua vittima, Charun l’accompagna nel viaggio verso gli Inferi, ma la sua funzione termina all’ingresso dell’altro mondo, dove, se giudichiamo dalle scene dipinte sui muri delle tombe, il defunto trova una post-esistenza ricca di piaceri” [Eliade (3) 133-4].

Testi citati:

- H. Biedermann, Enciclopedia dei simboli (Garzanti, Milano, 1991).

- A. Coomaraswamy (1), Tempo ed eternità (Mediterranee, Roma, 2013).

- A. Coomaraswamy (2), La danza di Shiva (Adelphi, Milano, 2011).

- M. Eliade (1), Trattato di storia delle religioni.(Bollati Boringhieri, Torino, 1996).

- M. Eliade (2), Il mito dell’Eterno Ritorno (Boria, Bologna, 1968).

- M. Eliade (3), Storia delle credenze e delle idee religiose. Vol. II (Sansoni, Firenze, 1980).

- Eraclito, Dell’origine, a cura di Angelo Tonelli (Feltrinelli, Milano, 1993).

- M.L. von Franz, L’esperienza del tempo (TEADUE, Milano, 1997).

- J. Godwin, Il mito polare (Mediterranee, Roma, 2001).

- P. Magnone, I dadi e la scacchiera. Visioni indiane del tempo, in Aa.Vv. “I quaderni di Avallon. Rivista di studi sull’uomo e il sacro—Il senso del tempo”, 34 (Il cerchio, Rimini, 1995).

- P. Philipsson, Origini e forme del mito greco (Boringhieri, Torino, 1983).

- M. Ruini, introduzione a E. Chiavarelli, Diana, Arlecchino e gli spiriti volanti (Bulzoni, Roma, 2007).

- L. Sanjakdar, Mircea Eliade e la Tradizione. Tempo, Mito, cicli cosmici (Il Cerchio, 2013).

- G. de Santillana, H. von Dechend, Il mulino di Amleto (Adelphi, Milano, 1983).

- M. Serrano, Nietzsche e la danza di Shiva (Settimo Sigillo, Roma, 2013).

19 commenti su “Tempo ciclico e tempo lineare: Kronos/Shiva, il «Tempo che tutto divora»”