Washington Irving conosce il valore dell’oralità quale mezzo privilegiato per conservare e tramandare la memoria; le sue novelle hanno l’andamento rapsodico, la polifonica sonorità tipici del parlato e lo scrittore affida proprio ad improvvisati cantastorie il compito di riannodare i fili dispersi di un’identità culturale condivisa, tessendo, tra una sponda e l’altra dell’Atlantico, l’ordito e la trama di un idem sentire attraverso i loro racconti, in una fittissima rete di richiami e citazioni.

di Paolo Mathlouthi

“L’America non è New York e Los Angeles, ma tutto quello che c’è in mezzo”. A dispensare questa rara perla di saggezza, fulminante nella sua lapalissiana semplicità, non è stato William Faulkner, nostalgico cantore dell’epopea sudista, né Jack Kerouac o qualche altro scapigliato e scapestrato enfant prodige della Beat Generation, bensì – non me ne vogliano i lettori – Ned Flanders, personaggio animato che nella fortunata serie dei Simpson incarna, pur negli stilemi decisamente non rigorosi e niente affatto evangelici che sono propri del geniale capolavoro di Matt Groening, il modo di pensare del Calvinismo più intransigente e retrivo che, a dispetto dell’abusato cliché dell’american way of life tollerante ed inclusivo ad ogni costo tanto caro alla cultura progressista e liberale di casa nostra, innerva di sé l’anima profonda degli Stati Uniti, scorre, come avrebbe detto William Carlos Williams, nelle vene stesse del Nuovo Mondo.

Non a caso nei primi versi dei Cantos, ciclopico poema che nelle intenzioni del suo tormentato creatore avrebbe dovuto rappresentare per la giovane nazione sorta al di là dell’Atlantico l’Omphalos, distillando nelle menti e nei cuori dei discendenti dei Padri Pellegrini la materia incandescente del mito primigenio, Ezra Pound paragona, in una sorta di ideale continuità simbolica, l’epica traversata del May Flower all’epopea di Ulisse:

A bordo portammo i corpi nostri carichi di lacrime

[1]

[…] Correndo col vento a vele tese sino a sera.

Spento il sole, ombra sull’oceano,

Noi venimmo al limite delle acque profonde

[…] Noi venimmo al luogo predetto.

Un viaggio che è atto di fondazione per eccellenza, luogo dello spirito prima ancora che evento storico, il quale si svolge all’insegna di un’insanabile dicotomia, quella tra Salvezza e Dannazione. La spasmodica ansia palingenetica che sottende alla ricerca di una nuova Terra Promessa nella quale edificare la “città sulla collina”, epifania terrena della Gerusalemme celeste, si accompagna nella predicazione dei Quaccheri alla deliranti farneticazioni riguardo l’avvento imminente ed inevitabile dell’Apocalisse.

Una religiosità ascetica, manichea quella puritana, fortemente polarizzata sul tema dell’atavico scontro tra la Luce e le Tenebre nella quale all’enfasi sulla purezza, solo viatico possibile all’ingresso nel Regno dei Cieli da conseguirsi per mezzo di una condotta di vita austera ed irreprensibile ai limiti dell’autoflagellazione corrisponde, in una perfetta specularità dialettica compensatoria, una morbosa ossessione dalle fortissime implicazioni erotiche per tutto ciò che appartiene alla sfera del demoniaco. Sono l’idea fissa della violenza carnale ed espiatoria raggomitolata nella carne e l’arcaico, inestinguibile senso di colpa di ascendenza veterotestamentaria circa i corpi ad un tempo bramati e proibiti, profanati ed offerti al Demonio a fornire d’altronde, nel capolavoro di Arthur Miller, il principale argomento a sostegno dello zelo inquisitorio dei giudici riuniti a Salem per processare Abigail Williams e le sue sventurate sodali accusate di stregoneria [2].

Per chi, come i Padri Pellegrini, crede incrollabilmente nella maestà di Dio e vive nel costante timore del suo inappellabile giudizio, Lucifero rappresenta per contro un irresistibile polo di attrazione, è un compagno di viaggio dal quale sarebbe impossibile separarsi in quanto simboleggia la trasgressione alla norma avita e la conquista di una libertà altrimenti negata. “Ego non te baptizo in nomine Patris sed in nomine Diaboli”, tuona il capitano Achab immergendo nel sangue di Queequeg l’arpione con il quale trafiggerà Moby Dick, prefigurazione del biblico Leviatano che assilla la sua mente: terribile proponimento quello pronunciato dall’eroe di Herman Melville che ha però tutta la forza ultimativa e vincolante di un vero e proprio patto dal sapore faustiano.

L’America ha edificato se stessa su tale sfuggente, elusiva ambiguità nei confronti delle forze che si annidano nei territori inesplorati dell’Ombra e chi non sia disposto a tenerla nella debita considerazione, attribuendole il valore che le spetta di diritto, vale a dire quello di un archetipo, rischia di non cogliere in tutte le sue implicazioni la complessità di quell’immaginario orrorifico americano a cavallo tra cinema e letteratura che, da Edgar Allan Poe a Thomas Ligotti, passando per H.P. Lovecraft, Abraham Merritt, William Friedkin e Robert Eggers, in questa contraddizione affonda le proprie radici traendovi alimento.

Le innumerevoli entità immateriali che popolano il patrimonio mitologico della Vecchia Europa, ripudiate dai Padri Pellegrini in quanto espressione di una paganità blasfema contraria ai rigidi dettami del magistero di un monoteismo che non ammette obiezioni di sorta, tornano trasfigurate sotto sembianze demoniache ad insidiare il cammino dei figli timorati del Signore che s’inoltrano ignari nella foresta del mondo brandendo la torcia della Verità rivelata. Proprio ciò che accade a Ichabod Crane, personaggio germogliato dalla fervida e sinistra fantasia di Washington Irving (1783 – 1859) al quale Johnny Depp ha prestato le sembianze nella celebre seppur assai libera trasposizione cinematografica de La leggenda di Sleepy Hollow, firmata da Tim Burton nell’ultimo scorcio del secolo appena trascorso [3].

Con lo stile ironico e apparentemente disimpegnato che gli è congeniale, lo scrittore newyorkese, maestro indiscusso ancorché misconosciuto del gotico americano, nelle pagine del popolare racconto, tornato nelle nostre librerie in una duplice edizione approntata dall’editore Carmine Donzelli, si perita di presentarci il suo improbabile alter ego come un uomo dabbene, rispettato e benvoluto da tutti, razionalista, placidamente innocuo e perfettamente inserito nelle ingessate e un po’ asfittiche dinamiche sociali di quella laboriosa comunità di coloni olandesi stanziata lungo le rive dell’Hudson dove, negli a ridosso della Guerra d’Indipendenza, trova ospitalità e riparo nelle vesti di maestro di scuola ed insegnante di canto.

Tuttavia, inconsapevole antesignano del Roger Chillingworth descritto da Nathaniel Hawthorne, granitico tutore della legge che ne La lettera scarlatta scopriamo essere in realtà studioso di alchimia e scienze occulte, il giovane istitutore nutre un’insana passione per gli scritti di Cotton Mather, coltivata in gran segreto, al riparo dalle apprensive e spesso inopportune attenzioni dei suoi concittadini. Medico insigne, favorevole alla pratica per quei tempi avveniristica dell’inoculazione del vaiolo come mezzo per sconfiggere l’epidemia che falcidia le colonie della Nuova Inghilterra, il prolifico polemista seicentesco è conosciuto nell’America puritana soprattutto per il suo pamphlet intitolato Le meraviglie del mondo invisibile, come pure per la Storia della stregoneria nel New England, sorta di prontuari ricalcati sul modello dei trattati di demonologia di autori europei come Jean Bodin, Heinrich Kramer e Jacob Sprenger, nei quali il solerte predicatore intende offrire ai ministri del culto una mappatura delle gerarchie infernali utile a chi intenda condurre una lotta senza quartiere contro le multiformi astuzie del Maligno.

La lettura di questi compendi esorcistici, in merito all’attendibilità dei quali Ichabod Crane sembra riporre la più assoluta fiducia, lungi dal rivelarsi per lui un solido ancoraggio di fede, instillano nella sua anima, evidentemente predisposta in tal senso, un’obliqua inclinazione per i poteri delle tenebre che cresce a dismisura, alimentata dai racconti delle vecchie donne olandesi che, riunite dinnanzi al focolare nelle lunghe sere d’inverno, riempiono l’oscurità con “storie fantastiche di fantasmi e spiriti maligni, di campi e ruscelli stregati, di ponti e case affatturate” [4]. Le terrificanti apparizioni si rincorrono di bocca in bocca arricchite di particolari sempre più scabrosi, ma tra le rassicuranti mura dell’opulenta magione dei Van Tassel presso la quale il malcapitato insegnante è ospite, tutti gli abitanti del luogo sembrano condividere l’opinione secondo cui

lo spirito dominante che infesta questa regione incantata, e che sembra essere a capo di tutti i poteri dell’aria, è un cavaliere senza testa. Si dice che sia il fantasma di un soldato assiano, decapitato da una palla di cannone in un’anonima battaglia durante la Guerra d’Indipendenza, e che ogni tanto i contadini lo vedano cavalcare nell’oscurità, quasi volasse sulle ali del vento. In effetti alcuni dei più attendibili storici sostengono […] che nel camposanto della chiesa sarebbe sepolto il corpo del cavaliere e che questi cavalchi fino al luogo della battaglia alla ricerca della sua testa; la folle velocità alla quale a volte attraversa la valle, come una tempesta notturna, sarebbe dovuta al fatto che è in ritardo e ha fretta di tornare al cimitero prima del sorgere del sole.

[5]

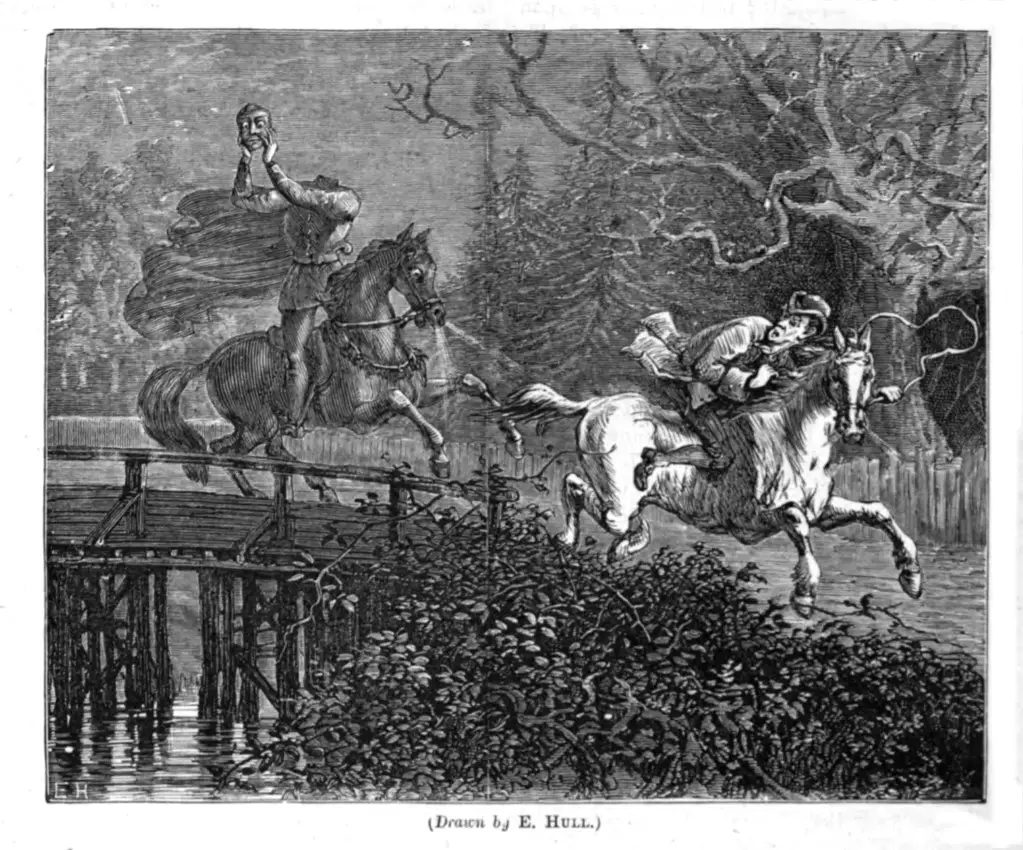

Il vecchio Brower giura di averlo visto scomparire con un balzo sopra le cime degli alberi dopo aver assunto le agghiaccianti sembianze di uno scheletro, mentre quello sbruffone di Brom Bones, per pavoneggiarsi agli occhi della graziosa figlia del padrone di casa, Katrina Van Tassel, dichiara dinnanzi agli sbigottiti presenti di aver sfidato lo spettro in una corsa a perdifiato attraverso la foresta in sella al suo Daredevil. Sarebbe anche riuscito a batterlo, assicura in un insopportabile eccesso di millanteria avvinazzata, se all’improvviso il fantasma non si fosse dileguato, avvolto in una lingua di fuoco! Quanto al nostro incredulo Ichabod Crane, le sue residue certezze illuministiche vengono spazzate via in un sol colpo dall’improvvisa apparizione del famigerato cavaliere che una notte gli sbarra il cammino lungo la via del ritorno verso casa.

Nell’ombra cupa, al margine del torrente, intravide qualcosa di enorme, informe, nero e torreggiante che non si muoveva ma sembrava rannicchiato nell’oscurità, simile a un gigantesco mostro pronto a balzare sul viandante […]. Proprio in quel momento l’indistinta causa del suo terrore si mosse e, con un balzo, si portò al centro della strada. […] Malgrado la notte fosse scura, la sagoma dello sconosciuto era ora in qualche modo più visibile: si trattava di un possente cavaliere che montava un grande e poderoso cavallo nero. Non dava segni di ostilità, ma si limitava a rimanere in disparte […]. C’era qualcosa di misterioso e terrificante nel cupo e ostinato silenzio di quel caparbio compagno, e ben presto ne scoprì la ragione. Nel salire su un poggio, la figura del cavaliere si stagliò contro il cielo, gigantesca e avvolta in un mantello: quale non fu l’orrore di Ichabod nel vedere che era senza testa! E l’orrore crebbe ancora quando si accorse che la testa, che avrebbe dovuto essere al suo posto sul collo, era invece poggiata sul pomo della sella dello sconosciuto! […] Iniziarono allora a galoppare fianco a fianco, e ad ogni salto volavano pietre e scintille.

[6]

Dopo quella notte, nessuno avrebbe più rivisto Ichabod Crane dalle parti di Sleepy Hollow, anche se le comari riunite in assise permanente sarebbero pronte a scommettere che il cavaliere ha trascinato con sé all’Inferno lo sventurato maestro.

Le analogie che legano la spettrale figura evocata da Washington Irving al condottiero che nelle leggende nordiche guida il corteo di dannati della Caccia Selvaggia sono fin troppo evidenti e note ai lettori per soffermarvisi nel dettaglio. Eppure qualcuno, senza dubbio più accreditato dell’autore di questa breve nota, ha scritto che il cavaliere senza testa rappresenterebbe una metafora delle istanze rivoluzionarie dell’America, proiezione plastica di una società di eguali, democratica e antigerarchica, epifania di uno Stato acefalo perché senza sovrano, quindi orbato di un “centro” nell’accezione evoliana di questo termine. Chiave di lettura attualizzante non priva d’interesse e meritevole di essere scandagliata in altra sede che tuttavia rischia, a mio modesto avviso, di far perdere di vista l’orizzonte simbolico e di senso entro il quale si dipana il fil noir che unisce tra loro i racconti gotici dello scrittore americano.

Più che un intento di natura politico-ideologica, alle radici delle poetica irvinghiana sarebbe più consono ravvisare uno scrupolo che potremmo definire di carattere metastorico se non spirituale, prossimo a quella che Oswald Spengler avrebbe definito la “morfologia della Civiltà”. Esattamente come Ezra Pound, Washington Irving vive lo strappo nei confronti dell’Europa e della sua tradizione millenaria che abbiamo visto essere all’origine della mitopoiesi americana in maniera problematica, come un’assenza piuttosto che una conquista, un vuoto pneumatico che a suo giudizio è assolutamente necessario colmare perché l’America possa trovare davvero se stessa. Non avendo, a differenza del suo più illustre conterraneo, familiarità con il senso del tragico, lo scrittore newyorkese declina questa lancinante nostalgia delle origini secondo i parametri di un registro linguistico colloquiale ed antiretorico, maggiormente affine ai modi e ai tempi narrativi delle fiabe dei fratelli Grimm suoi coetanei o dei racconti di E.T.A. Hoffmann letti durante il lungo soggiorno a Dresda che alle abissali profondità di John Milton e William Blake, indiscussi numi tutelari del canone letterario puritano.

Washington Irving conosce il valore dell’oralità quale mezzo privilegiato per conservare e tramandare la memoria; le sue novelle hanno l’andamento rapsodico, la polifonica sonorità tipici del parlato e lo scrittore affida proprio ad improvvisati cantastorie come Diedrich Knickerbocker il compito di riannodare i fili dispersi di un’identità culturale condivisa, tessendo, tra una sponda e l’altra dell’Atlantico, l’ordito e la trama di un idem sentire attraverso i loro racconti, in una fittissima rete di richiami e citazioni.

Così se il Tom Walker al quale il Diavolo, abbigliato in improbabili vesti indiane, rivela l’ubicazione del tesoro sepolto dal pirata Robert Kidd ricorda molto da vicino Peter Schlemihl, protagonista dell’omonimo racconto di Adelbert von Chamisso che vende la sua ombra al Tentatore in cambio di una borsa di monete d’oro, dietro l’alchimista Felix Velasquez, processato a Granada dalla Santa Inquisizione, non è peregrino supporre che si celi per la verità, collocato in altro tempo e altro luogo per mezzo della finzione letteraria, un personaggio realmente esistito, George Stirk, il quale, giunto a Boston dalle native Bermude nel 1639 per studiare medicina, stringe amicizia con John Winthorp Junior, figlio di uno dei fondatori della colonia del Massachusetts, che gli apre le porte della sua biblioteca esoterica e lo inizia allo studio degli arcana mundi. Figura certamente nota a Washington Irving e destinata peraltro a grande fortuna letteraria visto che, come ha scritto il compianto Giorgio Galli, a lui si è ispirato perfino Lovecraft per dare un volto a Joseph Curwen, tenebroso occultista che fa la propria comparsa nel romanzo Il caso di Charles Dexter Ward [7].

Ironia della sorte, nel costruire la raffinata architettura di questo gioco ad incastro, lo scrittore newyorkese finisce per offrire, secondo un andamento perfettamente circolare, un’arma esegetica di prim’ordine a sostegno di quell’etica puritana dalla quale pure sembra intenzionato ad emendarsi. La rivelazione dell’esistenza del mondo invisibile a suo tempo evocato da Cotton Mather, con le sue strabilianti meraviglie, e una certa compiaciuta inclinazione verso le forze dell’Oscurità che sono in definitiva la cifra particolarissima del suo narrare, diventano un ammonimento rivolto alla comunità dei credenti, servono a confermare la necessità di un’altra rivelazione, quella divina. Evidentemente nemmeno ad un grande scrittore come Washington Irving è concesso il lusso di sfuggire a se stesso.

NOTE:

[1] Ezra Pound, I Cantos, I, vv. 4 – 11

[2] Si veda Arthur Miller, Il crogiulo, in Teatro, Einaudi, Torino 1965; pag. 303 – 452. Di questo celeberrimo dramma in quattro atti, rappresentato per la prima volta a New York la sera del 22 gennaio 1953 e tradotto in italiano nientemeno che da Luchino Visconti, esistono due noti adattamenti cinematografici. Il primo, intitolato Le vergini di Salem, è uscito nelle sale nel 1957 per la regia di Raymond Rouleau e vanta una sceneggiatura di Jean Paul Sartre. Il secondo, diretto nel 1996 dall’inglese Nicholas Hytner su un adattamento scritto dallo stesso Miller, s’intitola La seduzione del Male e vede Winona Ryder nei panni della principale imputata. Quanto ai riferimenti bibliografici, utilissimo per comprendere il contesto culturale ed il clima di crescente pressione psicologica che hanno reso possibile la celebrazione del processo alle streghe di Salem, resta il fondamentale saggio di Paul Boyer e Stephen Nissenbaum, La città indemoniata. Salem e le origini sociali di una caccia alle streghe, Einaudi, Torino, 1986. Merita infine di essere menzionato, specie per ciò che attiene al carattere essenzialmente teocratico della religiosità puritana, il breve ma assai puntuale scritto di Elio Vittorini, I preti feroci, incluso nel suo Diario in pubblico, Bompiani, Milano, 2016.

[3] Va detto che, fatta eccezione per la figura del cavaliere acefalo, la rilettura approntata da Tim Burton, per quanto godibile, ha poco o nulla a che spartire con il celebre racconto di Washington Irving. Non solo le esigenze dettate dai tempi cinematografici hanno indotto gli sceneggiatori ad ampliare la trama oltre misura, aggiungendovi situazioni tipiche del genere horror del tutto estranee al testo originario ma, cosa ancor più disdicevole, nel film il personaggio di Ichabod Crane viene travisato perché, a differenza del suo corrispettivo letterario, non crede assolutamente nel sovrannaturale e incarna anzi lo stereotipo dell’illuminista scettico che si affida solo all’attendibilità del dato scientifico. Una sorte ancora peggiore, tuttavia, è quella a cui il nostro eroe va incontro nella serie televisiva realizzata nel 2013 da una nota emittente americana, dove resuscita miracolosamente ritrovandosi catapultato nel ventunesimo secolo! Se è vero che di troppa filologia si può anche morire, temo però che in questo caso si sia passato davvero il segno.

[4] Washington Irving, La leggenda di Sleepy Hollow, in Racconti fantastici, Donzelli, Roma, 2009; pag. 73. Di questo racconto esiste, pubblicata presso il medesimo editore, anche un’edizione in volume singolo, impreziosita dalle belle illustrazioni di Arthur Rackam.

[5] Ibidem; pag. 67

[6] Ibidem; pag. 96 – 97

[7] Giorgio Galli, Una tradizione raccolta? in AA.VV, Alla ricerca di Mary Frankenstein, Centro Internazionale della Grafica, Venezia, 1994

.