In attesa della diretta di domani sera con Antonio Bonifacio, dedicata al suo libro I Dogon. Maschere e anime verso le stelle (Venexia 2015), ospitiamo questo vasto scritto inedito dell’Autore che riassume la cosmologia religiosa dei popoli del Sudan occidentale i suoi legami con l’antico Egitto.

di Antonio Bonifacio

…il Sigui prossimo sarà nel 2028 o mai più.

Jean Rouch

29 settembre: “Notte fresca a Bandiagara. Partenza. Impantanamento di quasi un’ora. Arrivo a Sanga. Il capo Dounèyron Dolo ci accoglie cordialmente. Viene altra gente e anche molti bambini. Qui siamo ben lontani dal servilismo della maggior parte degli uomini incontrati finora. Tutti quei negri e bianchi conosciuti fanno l’impressione di canaglie, di villani, di lugubri mattacchioni, in confronto con questa gente. Straordinaria religiosità. Il sacro è presente ovunque. Tutto sembra saggio e grave… Immagine classica dell’Asia.”

Michel Leiris, Afrique fantome

Premessa

La “scoperta” dei Dogon in Europa è coincisa soprattutto con la diffusione dei risultati della missione Dakar-Gibuti (da Oceano Atlantico al Mar Rosso), una spedizione etnografica che approdò in Africa nel 1931, per terminare il suo tragitto nei territori coloniali francesi nel 1937, inviando in madrepatria una cospicua documentazione. Essa era stata preceduta da una missione praticamente in “solitario” del comandante Louis Desplagnes, svoltasi nel biennio 1904-1905, avente per oggetto di studio l’altopiano nigeriano e quindi esattamente il territorio Dogon. Quello di Desplagnes fu il primo incisivo incontro con un’antica popolazione, prima probabilmente nomade, poi stanziale che fruttò un notevolissimo raccolto di osservazioni etnografiche, di recente rivalorizzate. A ciò si associò un piccolo patrimonio di reperti regolarmente acquisiti, che il Desplagnes, di sua iniziativa, portò con sé al suo ritorno in Francia. L’avventura in solitario del militare francese arricchi la conoscenza dei luoghi e delle persone grazie a un gran numero di bei disegni e pregevoli fotografie, ritrovate solo di recente, nonché del volume da lui scritto Le Plateau central nigérien: une mission archéologique et ethnographique au Soudan, all’epoca fondamentale per la conoscenza dei luoghi e delle persone.

La spedizione successiva, con a capo Marcel Griaule, si svolse oltre 25 anni dopo questa, con il mondo occidentale completamente cambiato, nei mezzi e nella mentalità, dall’epoca di Desplagnes. Essa aveva tutt’altro scopo, oltre a quello parallelo di effettuare un’inchiesta etnologica approfondita. La ricerca stavolta fu dichiaratamente multidisciplinare, condotta da sei studiosi di spicco, nelle loro rispettive specialità, una missione economicamente impegnativa e per questo concorsualmente finanziata e che sostanziava la propria attività nel reperimento di oggetti locali atti a essere presentati a un pubblico evidente famelico di esotismo e di “negritudine”. Si trattava infatti di raccogliere testimonianze dell’artigianato autoctono ottenute anche, se non soprattutto, con mezzi assai discutibili e ciò allo scopo di arricchire le spoglie sale del Museo del Trocadero che, singolarmente, languiva nell’abbandono, malgrado si fosse nel pieno della esplosione d’entusiasmo della Francia espansionista che celebrava se stessa a Parigi con la consueta grandeur d’Oltralpe nell’Exposizion Coloniale Universale del 1931, quindi in coincidenza con la partenza dell’equipe Griaule.

È pure possibile che l’incontro dell’etnologo con I Dogon avvenisse per fato, in quanto si dubita che si avesse intenzione di visitare quel popolo, in quanto si riteneva tale popolazione ostile e di rude carattere, considerata tra le più arretrate di quel territorio subsaheliano che oggi è parte cospicua del Mali. Tuttavia, prescindendo da ciò, la missione ebbe a sostare nelle falesie di Bandiagara grosso modo dal 25 settembre al’30 novembre del 1931 cambiando molte cose nella concezione che si aveva delle popolazioni native africane e mutando, altresì, la vita e il pensiero di molti partecipanti all’impresa.

Griaule fu progressivamente colpito dalla ricchezza della sapienza dogon e dalla complessità delle tradizioni che aveva rinvenuto in quei luoghi remotissimi, tanto che lo studio di questo popolo cominciò ad occupare gradualmente la sua vita e si fece esclusivo nella successiva missione del 1946, cui parteciperà Germaine Dieterlen, sua infaticabile accompagnatrice, che ne continuerà l’opera in un ideale passaggio di testimone dopo la prematura morte del suo collega avvenuta esattamente un decennio dopo. In ogni caso il punto di svolta si verificò dopo 17 anni di intensa frequentazione dei luoghi; alla coppia fu consegnata, in tutta la sua profondità, l’ermeneutica del mito dogon della creazione, stavolta riferito a un livello, per così dire, anagogico (per alludere all’interpretazione dantesca della Commedia).

Si tratta di quel racconto delle origini da cui scaturirà prima Dio d’acqua (responsabile, come Tristi tropici di Claude Levi-Strauss, di molte vocazioni antropologiche e …turistiche) e poi, con il procrastinarsi delle ricerche, con lo stupendo fascicolo di Le renard pale (la Volpe Pallida, entità mitica originaria nata dalla terra escissa o creata dal dio unico Amma a seconda delle versioni mitiche) che doveva essere prodromico a uno studio ancor più vasto, tutto esplicato in questa modalità.

A conclusione di questa brevissima introduzione vogliamo precisare che la materia che si andrà a esporre consentirebbe, più o meno, possibili facili sensazionalismi, tuttavia si anticipa che si affronterà quanto esposto con rigore il più possibile scientifico, affermando, al tempo stesso, che lo scopo dello scritto è mostrare, sia pure necessariamente per cenni, i profondi legami che la cultura dogon ha non solo con i viciniori popoli sudanesi, non solo con l’Egitto arcaico, ma con quella che qualcuno ha ritenuto di definire Tradizione originale dell’umanità, ovvero un pattern di simboli che appare irriducibile a ogni storicizzazione (aspetto questo che costituisce quasi un inedito nello studio di questa popolazione).

Ciò non è affatto solo un’inclinazione personale. Nella prima appendice dell’epocale saggio il Mulino di Amleto de Santillana e von Dechend rivolgono un piccolo e affettuoso buffetto a Germaine Dieterlen in relazione all’ordine di idee che si era fatta la ricercatrice intorno all’astronomia sudanese, e il rimbrotto è stato espresso con queste parole: “Inutile dire che non occorre condividere l’opinione dell’autrice secondo cui i mandingo abbiano inventato sistemi di astronomia propri”. È da credere che il delicato richiamo provenga direttamente dalla penna del de Santillana, ultimo allievo di Leo Frobenius, il ricercatore che aveva collocato l’Atlantide in Africa, e di Charles François Dupuis, autore del fondamentale saggio l’Origine di tutti i culti, che vedevano nell’astronomia arcaica la chiave di volta per comprenderne l’origine della sensibilità religiosa dei popoli a partire da una originaria radice di arcaica profondità.

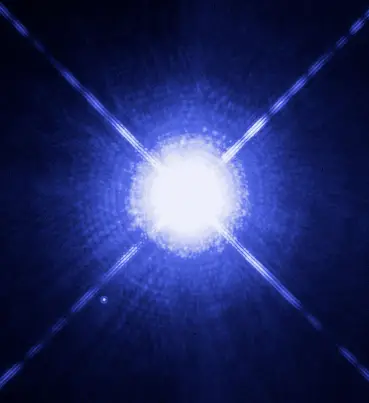

Sirio (la stella cane, capo dei Pianeti) nell’antichità

Sirio è stato concepito e “sperimentato” dai nostri arcani progenitori come il centro permanente dell’universo arcaico, secondo il titolo del cospicuo articolo di de Santillana e Von Dechend, tema cosmologico poi ampiamente ripreso nel successivo saggio il Mulino di Amleto. È stato definito “centro permanente” perché l’astro è apparso agli occhi dei nostri arcaici progenitori come millenario punto fisso nel sidereo moto dei corpo celesti, il che, tradotto in termini scientifici, significa che l’astro, a causa del suo moto proprio, appariva esente dai movimenti millenari dovuti alla rotazione precessionale.

Tralasciamo qui il tema dell’arrossamento periodico di Sirio, trasmessoci da fonti antiche (Tolomeo nell’Almagesto descriveva Sirio una stella rossa, come così è descritto nelle annotazioni astronomiche dell’antica Cina) e conservato nella ritualistica dogon, cui successivamente si accennerà, osserviamo che questa “scomparsa” momentanea di Sirio non fu considerata un mera singolarità osservativa, quanto piuttosto una vera e propria fine di un’era, come si evince dalla celebre dichiarazione plutarchea relativa al silenzio degli oracoli che, evidentemente, alludeva all’impossibilità di udire ancora la “Voce degli dei” a causa dell’avvitamento catabasico delle ere. La civiltà egizia con la quale quella Dogon ha grandi apparentamenti fissò nel calendario sotiaco la base della sua divina stabilità.

Ne descrivono la singolarità mitologica, comunque ubiquitaria, gli autori del Mulino di Amleto affermando: “Durante tutta la storia trimillenaria dell’Egitto antico Sirio sorgeva ogni 4 anni il 20 luglio del calendario: in altre parole non era influenzato dalla precessione, il che dovette portare alla convinzione che Sirio fosse ben più che una delle tante stelle fisse. Così quando Sirio cadde, il grande grande di Pan morì” (p. 342). Ciò offre conto e ragione all’intuizione di Giordano Bruno per il quale la filosofia egizia, nella sua ancestrale radicalità è nient’altro che “astronomia”.

La catastrofica conseguenza del mancato appuntamento del Sole con Sirio è fatto corrispondere alla “morte” del Dio Pan, e ciò fu interpretato quasi come se l’evento segnasse la fine del paganesimo. Un lucido commento al tema di Pio Filippani Ronconi può risultare estremamente illuminante, in quanto coniuga l’aspetto fisico a quello metafisico della circostanza con queste parole: “A voler riassumere, a parte la chiesa Bon-po, che ha assorbito i criteri fondamentali dell’avversario Buddhismo e si è perciò organizzata e sistematizzata, lo Sciamanesimo presenta l’immagine di un sapere estremamente arcaico, proprio ad una remotissima cultura, ormai crepuscolare, proprio perché si è rarefatto il tipo umano che la sostentava, per i quale era ancora naturale l’accesso in diverse condizioni spirituali, nelle quali l’uomo odierno – assiato su di un’esperienza astratta della realtà – perde la coscienza. Si tratta di una fase culturale per la quale diciannove secoli fa Plutarco di Cheronea constatava smarrito la morte del grande Pan” (Pio Filippani Ronconi. I molteplici stati di coscienza nello Yoga e nello sciamanismo, Rivista Simmetria n. 3 , 2002).

Al mutarsi astrale, anche secondo anche la tesi principiale evoliana, espressa in Rivolta contro il mondo moderno, corrisponderebbe difatti un mutamento di percezione spirituale dell’umanità in senso involutivo. Come si vede c’è una perfetta assonanza di idee.

Il mito dogon e il rito del Sigui

(il serpente che si morde la coda)

Il mito Dogon, la cui narrazione è incomprimibile in poche pagine , narra della caduta del cosmo per contaminazione originaria (da qui la “singolare” teodicea che ne scaturisce), dell’invenzione della morte e della consegna della “parola” agli uomini, la parola è lo strumento principe della simbologia dogon e radice di quella conoscenza che i Primordiali trasmisero ai loro eredi, tutto questo nel dispiegarsi degli eventi mitici, oscillanti tra “caduta” e “rimedio” alla stessa caduta. Si tratta infatti dell’articolarsi di tre “parole”, cronologicamente successive, ognuna con un dominio di sacertà specifico, nonché del rinnovamento della intera società dogon attraverso un rito essenziale, base insopprimibile dell’identità dell’etnia.

Il Sigui è il rito maximo che celebra l’invenzione della morte e l’elargizione della “Parola” agli uomini e che tende periodicamente a ristabilire il cosmo nella sua condizione di perfezione iniziale. Il rito si celebra ogni sessanta anni in forma itinerante, partendo dal luogo ove tutto è cominciato, ovvero dalla località in cui è caduta la prima incudine del primo fabbro, ossia il villaggio Yougou Dougurou . Questo “borgo” è composto da tre agglomerati distinti ed è luogo di “molti santuari e di poca acqua”. Proprio da qui inizia la celebrazione che si dipana in località ierofaniche dell’intero territorio, percorrendo l’intero paese in sette anni.

Per la felice presenza di colui che è considerato l’inventore del documentario etnografico, ovvero Jean Rouch, che si trovava a lavorare in altra viciniore zona dell’Africa in quel periodo, si ebbe l’occasione di poter filmare l’intero Sigui. Rouch si trattenne nei luoghi, congiuntamente alla Dieterlen, per i sette anni (dal 1967 al 1973) richiesti dalle necessità di portare a termine una inchiesta completa. Di questa attività di film maker ha lasciato una testimonianza preziosissima in quanto il contenuto del documentario coincide esattamente con la cerimonia che Marcel Griaule descrisse con accuratezza in Masques Dogon (ediz.1938) ricostruita in base alle testimonianze dei partecipanti locali al Sigui de 1910. Come narra Rouch, in un articolo dal titolo Le renard fou e la maitre pale, la felice circostanza della ripresa filmica si poté concretizzare solo per il concorso di circostanze fortunatissime, per non dire provvidenziali. La Dieterlen, infatti, dopo un’ampia e faticosissima trattativa con le autorità statali e locali, venne ammessa al rito, facendole così un onore eccezionale, come Yasigine (la donna che indossa la maschera satimbe, unica privilegiata presenza femminile nella società delle maschere awa). Per conseguenza, eccezionalmente, tutta la cerimonia poté essere osservata e filmata fornendo un documento inestimabile agli studiosi. Scrive Rouch:

“…e da quel giorno non abbiamo mai smesso di seguire il Sigui. Durante i sette anni a partire da Yougo non siamo andati nel cammino sinuoso verso Tyougu, Bongo, Sangha, Amani, Iameye infine verso il riparo di Songo seguendo il Sigui sulle ‘ali del vento’...”

L’altra circostanza rilevantissima da sottolineare è questo passaggio, i cui contenuti sono suggeriti da Ambibé Babadyi, informatore del celebre e poliedrico Michel Leiris, il quale scrive:

“…il tempo della celebrazione di ogni nuovo sigui sarà marcato ogni sessanta anni per l’ascesa ad est d’un segno celeste rosso osservabile da Yougo Dogorou villaggio considerato come il luogo d’origine dell’istituzione dell’Awa ovvero il luogo dove i Dogon acquisirono le prime maschere (esse quindi non avrebbero fatto parte della loro cultura prima di una certa data ndr). Ora Ambiné Babadyi indica in una località non dogon (…) dove (…) si produce l’apparizione di questo segno aggiungendo che il rito itinerante del Sigui si dispiega da questa regione fino a quella di Yougo prima di effettuare il suo percorso normale attraverso il paese dogon.”

(Leiris 1948, p. 37)

Nell’intervista Hommage a Jean Rouch il cineasta, anzi, il maestro del documentario etnologico, ha introdotto al possibile significato dei diversi riti compiuti nel peregrinare della cerimonia per tutto il paese, in quanto essi sono differenti per ogni località annualmente toccata, pur se teleologicamente indirizzati. Nella circostanza, dal momento che siamo in possesso di questo raro documento cartaceo (il film è comunque visibile su Youtube), se ne può approfittare per condensare, a nostra volta, gli aspetti essenziali di questo fondante rito ancestrale, perché testimonianza unica, preziosa e probabilmente irripetibile di questo evento, dal momento che, viste le condizioni politico religiose attuali, è altamente improbabile che il prossimo Sigui, previsto nel 2027, possa essere celebrato, con tutto quel che dal mancato appuntamento consegue.

Il docufilm dal titolo Dogon Syntese è composto in un unico film derivante dall’unione dei riti locali (diversi tra loro) che accompagnano questo autentico pellegrinaggio, che potremmo paragonare, per suggestione, ai riti cristiani della Passione, Crocifissione e Resurrezione perché, grossolanamente accostando le due vicende, l’una storica almeno per credenti, l’altra mitica, o mitostorica per i dogon, cogliamo comunque la presenza di un pattern comune.

Le tappe del Sigui filmato da Rouch è articolato per luoghi di celebrazione specifici legati al mito nella seguente maniera:

L’enclume du Yougo. Riti di iniziazione, svolti in piazze pubbliche, dai Dogon vestiti in costumi rituali. La danza che effettuano in onore degli antichi padri è definita “la danse du serpent“.

- Les danseurs de Tyogou. È una lunga processione fatta con oggetti ornamentali e simbolici, verso i luoghi sacri degli antichi villaggi.

- La caverne de Bongo. Rito di “propiziazione”.

- Les clameurs d’Amani. Processione nella quale gli uomini, preceduti dagli anziani, seguono un percorso simbolico per raggiungere la meta del rituale.

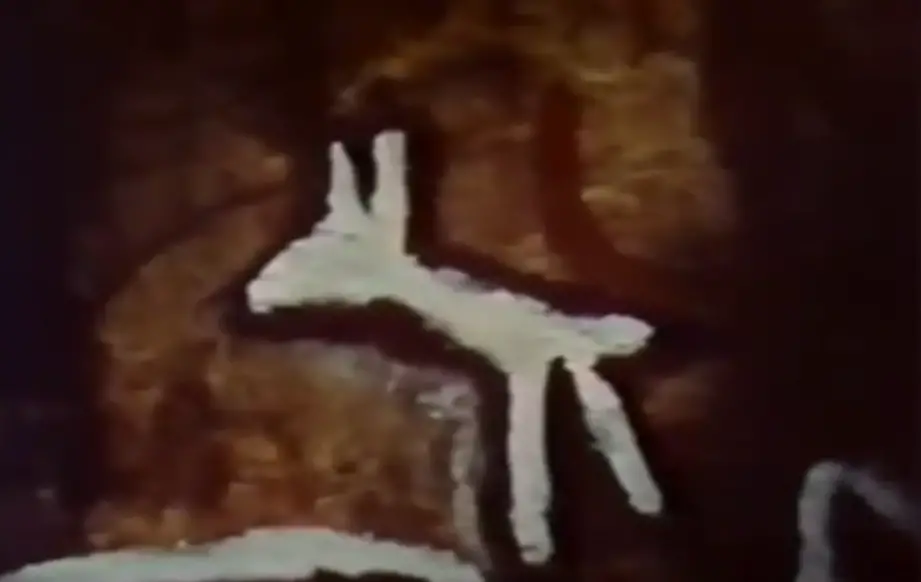

- L’auvent de la circoncision. La circoncisione viene svolta in una località specifica, una sorta di santuario all’aperto e alla presenza di una “galleria” pitture rupestri, come segno di consacrazione del fanciullo all’età adulta, di ringraziamento e di propiziazione. La cruenta mutilazione riveste caratteri molto complessi dal punto di vista animico.

L’Opera di Rouch è stata successivamente ripresa, nei suoi passaggi essenziali, per essere inserita in un altro elaborato filmico da un altro cineasta-etnologo, Luc de Heusch. Qui Rouch svolge una parte, per così dire, “attoriale” (Sur les traces du Renard Pâle. con Jean Rouch e Luc de Heusch, 1983).

Le maschere sono confezionate in ogni villaggio e per ogni Sigui, per poi essere conservate nella sacerrima caverna delle maschere, insieme a quelle dei Sigui precedenti fungendo da archivio storico della cerimonia. Di passata e quindi incidentalmente ricordiamo che Leo Frobenius aveva indicato la morfologia della caverna, come omologia della stessa caverna cosmica, indicazione rilevante che ricollega la ritualità dogon a quella universale in considerazione della cura con cui i medesimi dogon, e i popoli viciniori, raffigurano l’eclittica e contrassegnano territorialmente i punti di osservazione degli equinozi e dei solstizi.

Le successive descrizioni tradotte, riassunte e adattate alla circostanza, riassumono le spiegazioni sinteticissime sul rito offerte dal regista all’intervistatore, esordendo l’interpellato con queste parole: ”Allora noi abbiamo cominciato a esplorare delle ipotesi intorno al valore rituale dei primi sei sigi che come detto sono legati alle località sovramenzionate”, da cui segue la sinossi dell’intervistato:

– Il Primo Sigui è la caduta dell’incudine è la morte del primo anziano, è il rituale immediato che segue alla morte. È come nel cimitero della falesia.

– Il secondo Sigui: si celebra con la danza sullo piazza del villaggio con la maschera che non è ancora dipinta, è la danza dei funerali dei danzatori di Tyogou.

– Il terzo Sigui:le maschere sono dipinte erette, è il dama. La fabbricazione delle maschere identiche a quelle che si fanno ogni cinque anni Nel dama gli anziani sono rappresentati per mezzo delle maschere com’erano quel giorno dalla grande maschera- serpente che rappresentava il primo antenato morto di cui la grande maschera raccoglie i principi spirituali per non disperderli pericolosamente.

Nel quarto anno del Sigui, si celebra la Parola, la danza del serpente rappresenta la procreazione, l’inizio di un ciclo vitale, l’esordio germinale di una nuova generazione.

Il quinto anno dei Sigui, compiuti tutti i riti che seguono il decesso, segna la ripresa del ciclo vitale: la nascita. Per simulare l’evento si realizza una pantomima in uno specifico lembo di territorio che offre delle caratteristiche morfologiche precise dal momento che esso è sabbioso. Questo consente agli “attanti” di immergersi nelle dune e di fuoriuscire da esse come da una placenta . Dopo ciò i simbolici neo-nati vanno a lavarsi e a danzare: la nuova generazione infine è nata. La presenza della danza, quale espressione sostanziale del rito e della musica che l’accompagna, è assolutamente prioritaria dal momento che, come sosteneva Marius Schneider, l’evento centrale del rito è acustico.

Nel sesto Sigui ognuno è abbigliato in vesti femminili, è il “maternage” e per questo il “nuovo nato” è nelle braccia della madre che lo accudisce.

Nel settimo anno a Sanga avviene la mutilazione sessuale che rende gli infanti definitivamente consegnati al loro sesso esteriore con l’eliminazione fisica di ogni commistione.

Rouch non potrà filmare questa parte del Sigui in questa circostanza (lo farà altrove) in quanto la località di Songo (quella gravida di pitture rupestri, altro capitolo essenziale della cosmovisione dogon che qui non si tratta) era negli anni 70 già fortemente islamizzata con relativa proibizione delle cerimonie pagane, anche nel precedente Sigui, del 1910, gli autoctoni ebbero difficoltà a ultimare il rito.

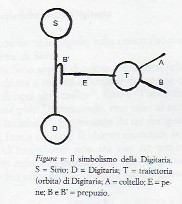

Proprio questo passaggio, tanto crudele quanto essenziale, per uno sviluppo conforme alla tradizione della società, così come la intendono i Dogon, in cui i maschi perdono la loro parcella di femminilità esteriore con l’ablazione del prepuzio e le ragazze che perdono la loro mascolinità per l’escissione della clitoride, appare misteriosamente legato ai momenti orbitali degli astri invisibili del sistema siriano. Si ribadisce così l’arcaicità della concezione stellare e l’inestricabile connessione retale che lega ogni aspetto della realtà.

Con ciò il ciclo si è concluso, il serpente s’è come morso la coda e bisognerà attendere lo spirare dei 60 anni successivi per rinnovare il mondo e conferirgli nuovo impulso vitale.

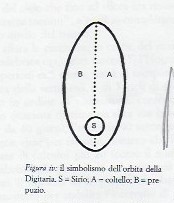

Detto ciò possiamo penetrare più profondamente nella polpa del nostro argomento che è costituito dalla relazione esistente tra i Dogon e la stella Sirio che, come c’insegna la coppia de Santillana/Dechend, costituì il perno immobile del divenire arcaico. Con essa si accompagna, nel pensiero dogon, la conoscenza di un misterioso astro, compagno orbitale di Sirio, che è assolutamente invisibile ad occhio nudo, una nana bianca composta da materia pesantissima, nozioni, queste, scientificamente corrette ma evidentemente del tutto fuori portata dei “primitivi” dogon. Tale “piccioletta” stella costituisce l’elemento essenziale del processo creativo dal momento che è proprio il fatto di essere minuscola e composta di materia immensamente compressa, che la rende così miticamente attraente. Essa, per dirlo pitagoricamente (geometricamente e matematicamente), è il “punto” ed è “l’uno”, il principio di tutte le cose, il “seme” che possiede in nuce la totalità. Da un punto, infinitamente compresso si genereranno tempo e spazio espandendosi in esso tutto il contenuto che, dallo stato latente di potenza. si manifesterà in atto: in sintesi da questo seme cosmico scaturirà tutta la realtà attraverso un grandioso e complesso processo di sistemazione universale, impossibile da sintetizzare nella circostanza.

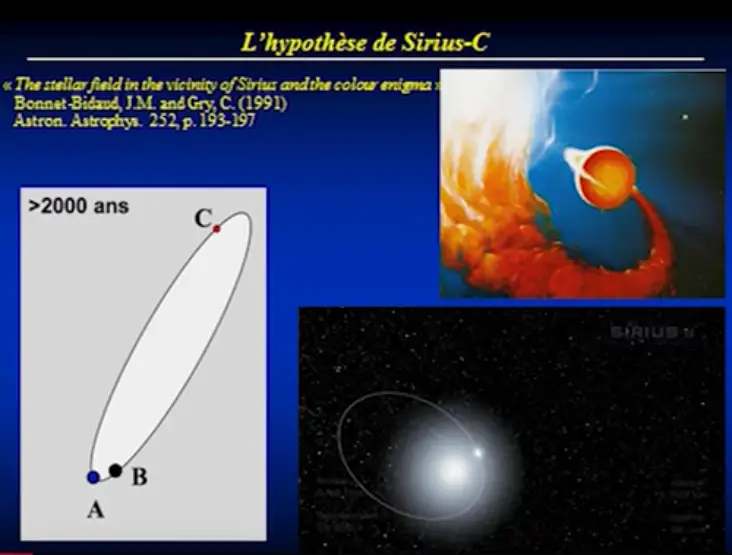

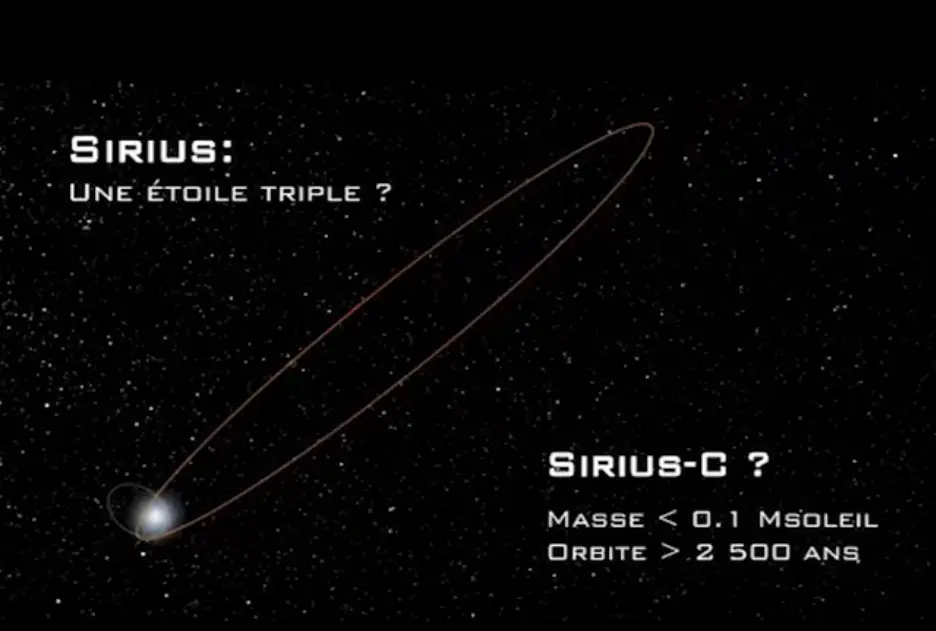

Sirio B (questo è il nome scientifico della stella) è quindi omologata al grano di fonio (digitaria exilis) origine di tutti i semi (che sono legati ciascuno a un pianeta in singolare concezione astrale) che, in essa, sono come contratti, così come a questo seme è omologato l’altrettanto minuscolo uovo della clarias senegalensis, il pesce siluro (un pesce, “quasi” anfibio, che ha ricevuto un’attenzione particolare negli studi etnologici di questo popolo per la sua importanza simbolica), che nel mondo acquatico assume caratteristiche parallele alla digitaria, essendo ritenuta la più piccola tra le uova. Inoltre per i Dogon Sirio è un sistema stellare formato non da due ma da tre stelle (Sirio C è paragonata al seme sorgo femmina) il che richiederà qualche breve annotazione successiva.

Prescindendo da questa singolarità, la concezione dogon appare concettualmente sovrapponibile alle testimonianze offerte nel Mulino di Amleto a proposito dell’immobilità di Sirio, viste appena in precedenza. È per mezzo della sua fissità nel cielo che si gioca la stabilità del cosmo, e quindi del mondo, in quanto essa quale “asse del mondo intero“. La Stella densa è reputata “come l’uovo del Mondo, …la fonte di tutte le cose” (M.Griaule, G. Dieterlen:1965; pp. 473, 474). “Asse del mondo” e “fonte di tutte le cose” sono attributi che, nel linguaggio storico religioso, conferiscono una maestà ineguagliabile al soggetto cui sono attribuite. In diverse parole secondo i Dogon, sarebbe Sirio B che renderebbe stabile Sirio A e la fissa nel cielo e con lei tutto l’universo.

Dal seme cosmico si genererà per espansione l’uovo cosmico da cui esploderà tutta la creazione/manifestazione, concezione presente in molteplici culture che rende impossibile fare un confronto comparativo, seppure sommario, in quanto ben esonda i limiti di questo scritto; malgrado ciò non possiamo non evidenziare come una più corretta traduzione del passo genesiaco relativo al tema affermi “lo spirito di Dio covava le acque”. Ci permettiamo di osservare, facendo un piccolo strategico passo indietro, che nessuno tra i ricercatori ha posto un parallelo tra questo seme e il racconto evangelico del granello di senape, che poi è il dato che più ci interessa rilevare in funzione “tradizionale”, e il passo è questo:

“Il regno dei cieli si può paragonare a un granellino di senapa, che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande degli altri legumi e diventa un albero, tanto che vengono gli uccelli del cielo e si annidano fra i suoi rami.”

Matteo 13, 31-2

Parimenti nessuno ha proposto un confronto con l’induismo in cui la similitudine di questa concezione — il più piccolo il più grande — è resa in maniera inequivocabile con queste parole:

“Questo atma, lo spirito divino che risiede nel cuore, è più piccolo di un grano di riso, più piccolo d’un grano d’orzo, più piccolo di un granello di senape, più piccolo di un grano di miglio, più piccolo del germe di un grano di miglio, questo atma che risiede nel cuore è anche più grande della Terra, più grande dell’atmosfera, più grande del cielo, più grande di tutti i mondi interi.”

Chândogya Upanishad, 3° Prapâthaka, 14° Khanda, shruti 3

La levata eliaca di Sirio

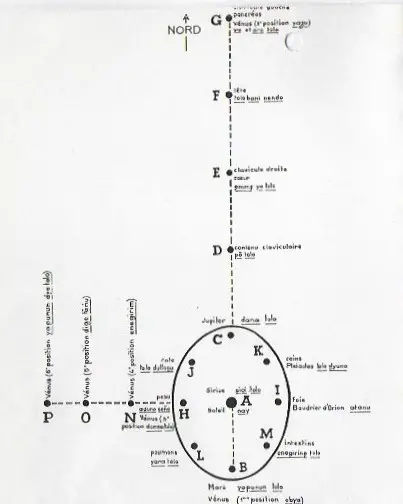

Il tema della levata eliaca di Sirio è contenuto in due passaggi del mito fondativo ove si sono soffermati i due etnologi come si legge in questo passaggio: “Tra gli altri termini annotati da Griaule-Dieterlen c’è anche l’associazione di Sirio e del Sole nella creazione del mondo Dogon che riporta: ‘Gli uomini che avevano visto ‘sigi tolo’ (Sirio) brillare durante tutta la discesa (e al momento dell’impatto ) poi assistette alla prima alba che spuntò ad est e da quel momento illuminò l’universo’ ” (M. Griaule, G. Dieterlen:1965, p. 444).

In un altro passaggio s’introduce il tema della discesa dell’Arca contenente tutte le creature esistenti, rappresentate dai lori simboli, dimodoché ogni essere sarà il corrispettivo teofanico di una creatura celeste. A quel punto accadde che: “Dopo il Nommo, tutti gli esseri che erano sull’arca scesero a turno sulla Terra. Quando fu svuotato (del suo contenuto) Amma sollevò la catena che lo teneva al cielo e poi “chiuse” il cielo. ll Sole, come si descrive in questo passaggio, è direttamente associato a Sirio perché“…sigi tolo e il Sole discese nel cuore della notte, sigi tolo indicò la via, poi il Sole sorse“ (M. Griaule, G. Dieterlen: 1965, 461).

Grande è quindi l’importanza che riveste nella ierostoria dogon questo evento. Da qui la possibilità che esso abbia ricevuto una puntuale attenzione cultuale, come del resto è accaduto per altri segmenti del gigantesco mito. Proprio per questo poniamo l’attenzione su un intervento pubblicato dallo stesso Marcel Griaule nel 1957 – quindi postumo alla sua dipartita avvenuta nel 1956, ed evidentemente maturato dopo il “rivoluzionario” articolo Un sistema sudanese di Sirio – dal titolo Symbolisme d’un temple totemique soudanais (ISMEO): esso è un estratto da una raccolta significativa sulla tematica architettonica nell’ambito religioso dal titolo Le symbolisme cosmiques des monuments religieux. Articolo senz’altro complesso ma di eccezionale contenuto, in cui si affrontano diversi temi della locale cultura indigena riguardati tutti sotto il profilo cosmologico e, nello specifico, enucleiamo quel succo irrinunciabile che può interessare i lettori di un intervento come questo, che è stato redatto soprattutto in relazione al tema astronomico del sistema siriano e del levarsi eliaco della stella principale.

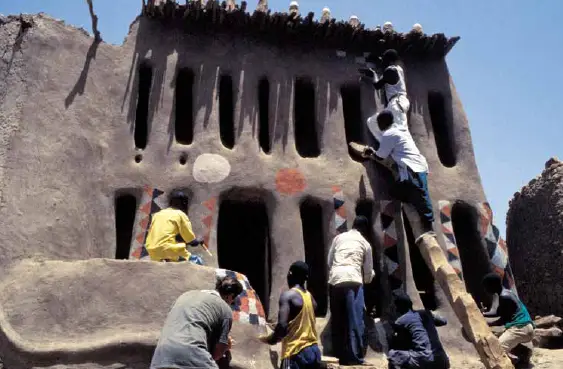

É bene premettere (o comunque richiamare) il fatto che la cosmogonia sudanese occidentale in generale sembra costantemente risolversi in una cosmologia espressa in un linguaggio “vernacolare”, seppur mitico, e in questa ottica andrebbe interpretata. Detto ciò, vorremmo far risaltare come a questa cosmogonia esplicata nel momento aurorale della creazione che sembra fondare integralmente la realtà quotidiana, la cultualità dogon ha dato grande rilievo a ciò costruendo dei santuari-osservatorio attraverso cui scrutare tale levata eliaca (fenomeno che avviene solo per un giorno all’anno) attraverso due fori appositamente realizzati in queste modeste strutture templari.

Si tratta, in prevalenza, di tempietti piuttosto arcaici presenti in luoghi spesso ormai abbandonati per ragioni varie che ben documentano l’arcaicità dell’osservazione sotiaca presso queste popolazioni. A p. 34 dell’articolo citato l’autore narra di una sua visita a un villaggio apparentemente abbandonato nel XIX secolo dal nome brevissimo “I” e in cui, tra i molti reperti, si trova un santuario la cui morfologia testimonia la bontà dell’ottica astronomica scelta per i presenti fini espositivi. Scrive Griaule: “Il santuario edificato nella caverna offre l’interesse di rappresentare, agli occhi dei Dogon, la replica simbolica di quello che esisteva nel paese mandé di cui costoro conoscevano l’architettura teorica e la destinazione”. Considerazione assai rilevante in quanto testimonia la presenza di una certa perpetuità dell’architettura religiosa e della sua finalità astrale che si spinge ben indietro nel tempo, ovvero antecedentemente almeno al XIV sec. d.C.

Griaule prosegue nella descrizione delle caratteristiche edilizie del santuario introducendo, appena successivamente, questa riflessione estremamente rilevante: “Al disopra della porta guardando a est sono collocate due aperture rotonde d’un palmo di diametro, la distanza tra il centro del primo cerchio e il secondo è un cubito, essi sono i fori del santuario per vedere il Sole e Sirio per mezzo dei due occhi, il foro di destra è il “seggio” di Sirio“, il foro di sinistra quello del Sole“ (p. 36, testo lievemente rielaborato in traduzione). É bene richiamare il fatto che il sorgere contemporaneo dei due astri all’orizzonte è fenomeno astronomicamente peculiare che avviene in circostanze calendariali precisa a seconda della latitudine del luogo e del giorno dell’anno.

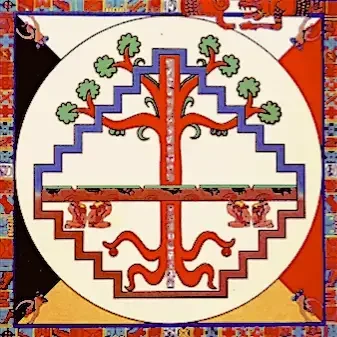

Tuttavia, pur se ciò non è di poco conto in relazione allo scetticismo di molti, tralasciando altre pur importanti ma non essenziali osservazioni che forniscono un quadro di enorme complessità simbolica, è opportuno concentrare l’attenzione a quella straordinaria immagine contenuta bel testo dell’etnologo e rubricata come n. 4. Griaule premette al suo commento dell’immagine che le osservazioni eliache erano effettuate, durante il suo soggiorno, limitatamente ai competenti “preti” della tribù Arou, e ciò avveniva nella “mitica” località di Yougo (quella da dove principia il Sigui).Tuttavia in santuari o “ginna” (case totemiche) di altre regioni si realizzavano immagini dell’incontro di Sirio con il Sole. Una di queste, ottenuta con un impasto di riso nero, costituisce un documento che potrebbe davvero definirsi Out of Place Artifacts. Si tratta di una figura che qui si riproduce e che Griaule così commenta:

“Il disegno sul lato est del santuario dell’incontro del Sole con Sirio. Il sole è dimensionato in un cerchio di diametro di circa 20 cm. É rappresentato con quattro raggi a croce, a destra è posta una figura similare, due volte più piccola, rappresentante Sirio. Tra le due e più ravvicinata alla seconda un punto marca la posizione della stella Digitaria (Sirio B); più in basso un secondo punto, leggermente più spesso, rappresenta la stella sorgo femmina. Questi due astri fanno parte del sistema di Sirio.”

[vedi infra: Il sistema di Sirio e i riti ad esso collegati]

In dettaglio è opportuno far notare che, sebbene per i Dogon il Sole e Sirio siano astri della stessa misura, la sproporzione pittorica deriva dall’importanza che si conferisce al Sole per il suo compito di mantenere la vita sulla terra, e parimenti la differenza evidenzia la realtà dell’osservazione visuale. Precisato ciò non può che risultare in maniera stupefacente come, antecedentemente alla visita di qualunque presunto missionario astronomo ipotizzata da alcuni studiosi scettici, la presenza della mitologia delle due stelle invisibili fosse profondamente incorporata operativamente nella complessa cultura dogon.

L’argomento stellare è stato ripreso di recente, utilizzando le testimonianze contenute in Volpe pallida, dall’astrofisico J.M. Bonnet-Bidaud, che, come storico, oltreché che come astrofisico, si è recato in missione con la Dieterlen nel paese dogon nel 1998 (l’energica etnologa aveva 95 anni e ancora trovava la forza e la tenacia di difendere il controverso articolo scritto nel 1950!), per compiere alcuni rilievi astronomici a Sanga, luogo miticamente assai significativo e in cui è presente un gigantesco “osservatorio” (di tutto questo si parlerà più in avanti).

I risultati delle sue osservazioni ampiamente diffusi confermano che, inequivocabilmente, i Dogon si dedicavano all’osservazione eliaca in questa località da tempi remotissimi (quindi la presenza di Sirio non è affatto secondaria nella loro cultura) e parimenti va rilevato che il complesso megalitico di Sanga è, in qualche modo, da considerare un centro “secondario” (per dirla alla Guénon) in rapporto alla discesa dell’arca, insieme a quello della abitazione-santuario del grande Hogon di Arou (visto in precedenza), in quanto il centro principale di questo evento è situato sul monte Gurao che si affaccia sul lago Debo. In verità qui non ci si trova di fronte esattamente a un lago in quanto tale superficie lacustre è, più che altro, un’immensa zona golenale (delta interno del fiume Niger) che governa le esondazione del Niger e che ben si presta nell’immaginazione simbolica – e ciò in parallelo con altre tradizioni – a rappresentare quella collina primordiale in cui occorsero gli eventi dei primordi e, se si vuole e ancor di più, il ritirarsi della acque diluviali nel racconto biblico.

Il sistema di Sirio e i riti ad esso collegati

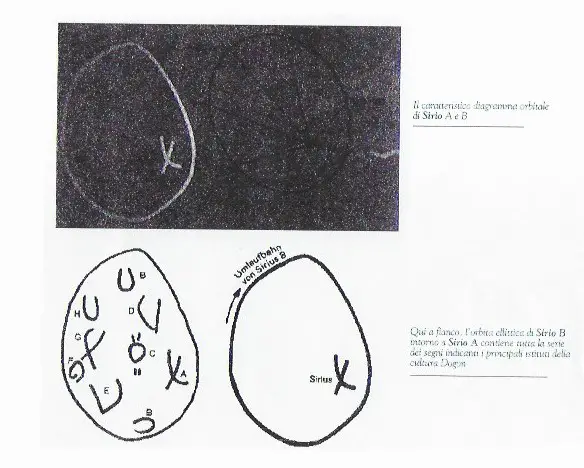

Siamo ora giunti a parlare con maggiore attenzione del sistema di Sirio, di cui si è fatto cenno nelle pagine precedenti, in relazione allo stupefacente disegno realizzato con poltiglia di miglio in un santuario successivamente abbandonato. Si tratta di un documento assai rilevante che conferma quanto già in precedenza avevano sostenuto i due etnologi. Come difatti anticipato, nel 1950 uscì per il Journal des Africanistes, pubblicazione evidentemente settoriale, un articolo redatto a doppia firma da Marcel Griaule e Germaine Dieterlen dal titolo Un sistema sudanese di Sirio (Un Systeme soudanais de Sirius, T. XX 1950 pp. 273-294). Articolo sconvolgente per i suoi contenuti, pur nell’assoluta pacatezza dell’esposizione scientifica, perché assumeva che i Dogon, oltre ad avere conoscenza dei satelliti di Giove e degli anelli di Saturno, le cui immagini verranno pubblicate in Volpe pallida, fossero addirittura ben informati sul sistema siriano e sulle sue peculiari caratteristiche orbitali.

Naturalmente i due redattori erano assai ben consapevoli della straordinarietà della notizia che stavano riportando, essendo il sistema siriano assolutamente invisibile all’occhio umano in qualsiasi condizione osservativa, e, per questo, all’esordio dello stesso articolo, presentarono i loro quattro qualificati informatori, ovvero dei sacerdoti autoctoni, provenienti da località diverse e addirittura di lingua diversa (esattamente tre di lingua sanga e uno di lingua wazouba) che dettagliarono gli interlocutori in ogni particolare del delicatissimo tema.

Dopo questa premessa dovrebbe essere evidente a chiunque di come il sistema di Sirio, pur nella sua invisibilità, sia penetrato così profondamente e capillarmente in ogni istituzione dogon (per esempio nei riti fondamentali della circoncisione e dell’escissione) da rendere impossibile ipotizzare una semplice contaminazione epidermica. Malgrado ogni evidenza i due furono attaccati con veemenza da altri specialisti nella convinzione che essi avessero largheggiato in fantasia. Nelle pagine successive si riferirà, sia pur brevemente, della presenza nella profondità della cultura dogon di ulteriori agganci con il mondo stellare e i suoi moti, la cui conoscenza e, soprattutto, la cui interpretazione, coinvolge non solo questa etnia, ma anche popoli ad essa viciniori. Difatti, in chiusa dello stesso articolo, Dieterlen e Griaule dichiarano che tali conoscenze sono condivise con i Bozo: “Il sistema siriano è conosciuto anche dai Bozo, i quali definivano Sirio sima kayne (“pantaloni seduti”) e il suo satellite tono malema (“stella dell’occhio”)”. Allo stesso modo, nella prima nota del medesimo articolo, i due autori scrivono: “Anche un membro della tribù bambara che viveva a Bandiagara confermò le caratteristiche più importanti del sistema. Si conferma quindi la diffusa conoscenza del sistema di Sirio”.

Dieterlen e Egitto

Considerati i legami accertati tra le concezioni egizie e quelle dei Dogon, è lecito domandarsi: se costoro hanno appreso e/o condiviso il fenomeno della levata eliaca assumendone un significato comunque religioso. Allo stesso modo si dovrebbe rinvenire la conoscenza di astri siriani compagni. Come ha sottolineato, con grande enfasi, il ricercatore panafricanista Cheikh Anta Diop, la conoscenza dell’antico Egitto si è sicuramente diffusa in tutta l’Africa — e da taluno si sostiene che ciò è accaduto, per quanto riguarda i Dogon, mercé la polverizzazione del regno libico dei Garamanti a loro volta tributari della sapienza degli Egizi — grazie alla presenza di vie di comunicazione più facili in passato, dovute a un clima meno desertico. È quindi ben possibile che questa tradizione astronomica sia stata così trasmessa ai Dogon, costituendo la cornice che ha dato origine al mito del po-tolo. Sfortunatamente, siamo qui nel campo di ipotetiche speculazioni di cui sarà molto difficile fornire prove, che però non infirmano l’obiettiva enigmaticità dei fatti. Indizi non secondari ci riportano in Egitto e trovano fonte nelle affermazioni di Schwaller de Lubicz sul sistema sotiaco:

“La stella doppia di Sirio – che gioca nell’Egitto faraonico il ruolo di un sole centrale per il nostro sistema tutto intero – ci suggerisce oggi l’esistenza di un sistema cosmico atomico avente per nucleo questa «Grande approvvigionatrice» che è l’antica Sothis ma a questo punto è possibile che in un tempo non lontano s’ imponga la revisione di tutta la nostra cosmologia.“

Spingendoci in ulteriori comparazioni con la cultura egizia, alla ricerca della ancora più elusiva Sirio C, pur con tutta la prudenza dovuta alla circostanza, è da considerare l’ipotesi che le tre stelle formanti il sistema possano trovare corrispondenza nelle tre dee egiziane Iside (Sothis), Anukis, e Satis o Satet, e ciò a seguito delle osservazioni “siriane” di un noto storico dell’Astronomia antica, Otto Eduard Neugebauer. Si propone qui un passaggio segnalato da M. Hope, autrice de Antico Egitto: The Sirius Connection, dove si può leggere: “La dea Satis e la compagna Anukis, non può essere considerata una costellazione separata, bensì come associata a Sothis” (M. Hope, 1996, p.107 della ed. italiana). A tale rilievo, prudentemente, si può aggiungere il fatto che Anukis e Satis, le mogli di Khnum, erano spesso ritratte con Sothis, in viaggio sulla stessa barca celeste, il che potrebbe ulteriormente attestare la complementarità del sistema.

Da ciò è possibile ipotizzare che le molte citazioni “fuori posto” presenti nel Corano, ovvero non congruenti ai tempi, non derivino necessariamente dall’ispirazione divina del calamo del Profeta, come sostengono gli uomini di fede, ma abbiano comunque fatto parte di un deposito sapienziale circolante almeno in medio Oriente. Per quanto riguarda specificamente il sistema siriano (limitandoci a Sirio B) la prova di ciò sarebbe contenuta esattamente nella Sura LIII (La Stella) del testo sacro, in cui sono presenti due versetti particolarmente intriganti sulla tematica. Il primo che si segnala è il 49 ed è contenuto nel paragrafo Dio principio e fine di tutto, in cui nel testo si legge e lui è il signore di Sirio. Tale affermazione, secondo l’interprete (islamico), va posta in relazione con il versetto 9, della medesima sura, in cui è contenuta una singolare esplicazione del moto orbitale della stella satellite di Sirio, la cui relazione con la stella principale sarebbe documentata da questa “enigmatica” locuzione fino a due tiri d’arco e ancor meno.

Tale poco comprensibile espressione diventerebbe solo odiernamente pienamente intellegibile potendosi osservare i moti stellari di quel lontano sistema. Sirio B assume, infatti, un moto sinuoso nel suo percorso, come le onde di un oscilloscopio, mentre orbita intorno alla stella principale, e la durata necessaria, affinché completi questa sua rivoluzione, è esattamente calcolata in 49,9 anni. Ciò parrebbe in esatta coincidenza con l’espressione fino a due tiri d’arco e ancor meno. Se così fosse, perché questo è il commento, lo ribadiamo, proposto dalla fonte islamica, questa pre-conoscenza del sistema sotiaco rappresenterebbe un fatto ben condiviso dalle culture prescientifiche arcaiche e contemporanee, un fatto su cui non ci si può non interrogare (fonte: L’étoile Sirius – Les miracles du Coran – ISLAM, https://www.youtube.com/watch?v=2VzFPPdFRmQ).

Altri temi astronomici

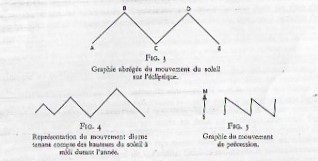

L’accanimento “terapeutico” degli scientisti nei confronti di Griaule e della Dieterlen ha fatto dimenticare ai critici l’esistenza di altre cospicue osservazioni astronomiche locali che sono ben documentate da fonti insospettabili, da cui sono stati ricavati alcuni disegni che sono stati utilizzati nel Mulino di Amleto a riprova della loro peculiarità e che qui ci troveremo nuovamente a riprodurre.

Nella circostanza ci si riferisce a due articoli comparsi nel 1950 e nel 1951 nell’edizione londinese della rivista Africa. Del primo è autore l’etnologo Dominque (Dimitri) Zahan, perspicuo ricercatore, insieme alla Dieterlen (definita da Rouch “pitonessa ispirata”), presso i Bambara, popolo limitrofo ai Dogon. Il secondo articolo è egualmente di Zahan per la sua prima parte, mentre la seconda, sempre di carattere cosmologico, reca un breve ma densissimo contributo di Solange de Ganay, una nobildonna attratta dagli studi etnologi che frequentò l’Africa per molti anni, partecipando alle missioni di Griaule e della Dieterlen, pubblicando poi i suoi rilevanti risultati in numerosi articoli che appaiono ancora perfettamente attuali. Il primo contributo reca il titolo Uno gnomone sudanese e il secondo, che nella circostanza interessa maggiormente e che comunque è ricollegato al primo, riguarda la nozione d’eclittica condivisa tra i Dogon e i Bambara.

Premettiamo che lo gnomone, in forma di granaio, è principalmente utilizzato per la determinazione della data dei solstizi e degli equinozi, fornendo così un calendario che ha manifesti aspetti sacrali non evidentemente limitati all’utilità delle operazioni agricole. Dallo gnomone, che è un misuratore del corso del Sole, si passa per traslato all’eclittica che qui principalmente ci interessa; per conseguenza, della proposta interpretativa offerta dallo Zahan, si citeranno alcuni passaggi essenziali, indirizzati a mostrare la complessità del sistema astronomico indigeno e quindi della relativa cosmogonia (che poi è una cosmologia espressa in altre parole) che è sempre strettamente correlata all’apparato rituale.

Come detto, i Bambara condividono con i Dogon la medesima attitudine a dare rilievo all’eclittica, il che testimonierebbe una certa possibile comunanza d’origine tra le due etnie o, comunque, la condivisione arcaica d’un comune sapere. Per documentare queste comunanze e affinità Zahan ha proposto alcuni schemi cosmologici tratti dall’iconografia dei Dogon e uno di questi, che rappresenta l’Uovo del mondo, è stato commentato con grande e giusta “enfasi” nel Mulino di Amleto perché fornisce ai due autori un contributo motivazionale essenziale. Qui, se ne trae parte del commento e il disegno.

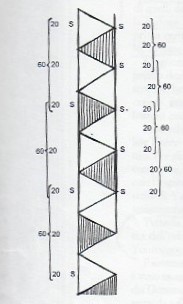

Nel contributo dello Zahan il passaggio per noi fulcrale è quello in cui questi tratta della relazione di una celebrazione del rinnovamento dell’anno presso bambara, il rito komo, ritmato dal movimento del sole nel cielo, stabilendo un’intrigante relazione foriera di molti sviluppi: “Noi lasciamo ai linguisti la cura di determinare il valore semantico del fonema ‘sa’, serpente, e ‘sa’ anno, ma costante è la rappresentazione tipica del komo con un serpente, sia tagliato, sia dipinto, e indiscutibilmente sempre messo in rapporto presso i Bambara con il movimento annuale del sole e con il ciclo della precessione degli equinozi”. Una locuzione, precessione degli equinozi, gettata lì con nonchalance ma che si sostanzia in un’affermazione di straordinaria rilevanza in quanto testimonia della presenza del tema precessionale anche presso questi “primitivi” popoli sudanesi e che, come si vedrà appena dopo, è attestata iconograficamente.

Anche in questa circostanza è l’Egitto la più accreditata cultura di riferimento, in quanto in essa si rinverrebbe, in maniera ben evidente, la presenza della conoscenza della ritmica precessionale e della sua applicazione, come ben ha suggerito Schwaller de Lubicz nei suoi testi sull’Egitto faraonico parlando dello scorrimento zodiacale delle costellazioni al punto vernale cui viene correlativamente relazionato un cambiamento dei simboli della regalità faraonica, esprimendosi così la volontà di fare della terra lo specchio del cielo.

Dopo questo bagaglio di informazione s’introduce finalmente la possibilità di dare conto del ciclo sessantennale del Sigui attraverso alcuni passaggi esplicativi. Si è appena visto che “serpente” e “anno” nella cultura bambara coincidono, mentre, in precedenza, si è incontrato un manufatto singolare, la grande maschera del Sigui, raffigurante il serpente primordiale nel cui lungo corpo ligneo sono rappresentate scaglie disegnate a “dente di sega”. Questi apparenti “decori” sono invece le tacche di un calendario scandito per periodi ventennali. A questo punto facciamo un passo ulteriore per legare questi computi ai moti celesti, distinguendo tra loro i cicli in cui ci si è imbattuti, in modo da cogliere una visione completa e sinottica dei periodi cosmologici dell’etnia.

Il ciclo sessantennale riguarda il Sigui, rito di rinnovamento cosmico, motore spirituale in cui le generazioni scorrono tra di loro, i morti diventano infine antenati, mentre una nuova classe d’età è circoncisa assumendo, attraverso la fissazione definitiva della sua sessualità, un ruolo qualificato e stabile nella società dogon (è il serpente che si morde la coda). Il computo cinquantennale è invece legato alla rotazione di Sirio B intorno a Sirio, e non coincide quindi con il Sigui, errore (grave) in cui è caduto Monserrat Palau Marti nel suo libro Les dogon del 1957. Il ciclo trentennale è intermedio ed esso è indicato solo dal Leiris nel suo libro dedicato alla lingua segreta, un’osservazione basata sulla documentazione raccolta dal Desplagnes nella sua esplorazione e che ha a che vedere con un segnale fotico celeste che segna il momento in cui è necessario procedere al ristabilimento dell’axis mundi pericolosamente vacillante. Della qual cosa si ha un intrigante parallelo con il ristabilimento della colonna vertebrale di Osiride nell’Egitto faraonico in un rito, appunto, di cadenza trentennale.

Il computo ventennale risulta ben possibile attraverso l’osservazione visuale della congiunzione Giove – Saturno, sulla quale Keplero costruì il suo mirabolante diagramma circolare (pressoché un serpente che si morde la coda, secondo l’affermazione di Rouch), che vede i due astri congiungersi nel cielo notturno e quindi anch’essi maggiormente brillare nel medesimo segno dell’eclittica-ouroboros per tre volte, ogni venti anni (3×20:60). È proprio attraverso questo sistema che si può tenere conto della precessione, come si evidenzia nei disegni allegati al presente testo. Non si sa se anche qui qualche missionario astronomo (magari lo stesso), vero deus ex machina, particolarmente ferrato in materia, sia intervenuto a istruire questi “primitivi” su tali dettagli che, comunque, costituiscono certamente delle ipotesi. Aldilà di questo, ciò che oggettivamente si rileva è il carattere costantemente cosmologico degli eventi, invariabilmente connessi a un aumento della luminosità stellare e ai riflessi che tali cangiamenti producono sulla Terra.

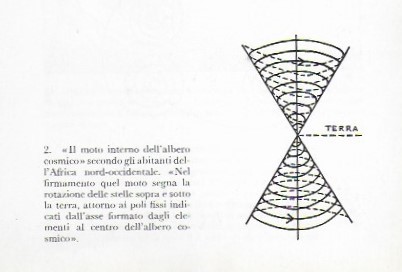

La seconda parte del lungo articolo astronomico, cui faremo solo un breve cenno, è, come detto, affidata alla penna di Solange de Ganay e reca un titolo assai intrigante Grafici d’un viaggio mitico pressi i bambara. Citiamo l’articolo, sia perché questo titolo costituisce l’ennesima conferma che tutti i viaggi mitici si risolvono alla fine in una “avventura” astrale, sia, correlativamente, per un fondamentale disegno ripreso anch’esso con la medesima giusta enfasi nel Mulino di Amleto e che qui si ripropone, avente come fonte il predetto scritto della Ganay. Esso rappresenta esattamente il vorticare conico della precessione, suggello indiscutibile delle profonde e senz’altro enigmatiche conoscenze di questi lontani popoli candidati legittimi all’eredità della Tradizione Primordiale.

Per finire

Chiunque abbia di recente visitato i Dogon, non ha potuto che constatare come le condizioni di vita di questa etnia fosse alquanto miserevole e ai limiti della sussistenza. La scomparsa della selvaggina e l’agricoltura stentata e dagli incertissimi raccolti non sono certo le condizioni per rendere la vita materiale di un popolo quantomeno passabile. L’unica risorsa extra, che soccorre alla scarsa varietà di alimentazione, è prodotta dall’introduzione della piantagione delle cipolle, che i Dogon, da ottimi agricoltori, hanno imparato a ben coltivare al fine di esportare il prodotto e hanno fatto tutto ciò tanto bene da essere conosciuti dintorno come “il popolo delle cipolle”, con buona pace di Sirio B e altri ammennicoli.

Tuttavia quello che spicca, osservando le pietre e gli altari incrostati di poltiglia di miglio e sangue, è l’intensità dei sacrifici che si compiono quotidianamente e che sono indirizzati sostanzialmente agli “Invisibili” per favorirne la benevolenza e quindi per scongiurare la “fame”, sollecitando la fecondità, essendo sostanzialmente la sopravvivenza legata alla copiosità e alla regolarità delle piogge e, in subordine, alla carità occidentale. Ciò farebbe superficialmente ritenere che la religione dogon sia etichettabile sotto l’orrida locuzione di religione naturale. Il piccolo sforzo di questo scritto è stato quello di evidenziare il contrario, ovvero, come la lettura metafisica della religione locale operata da Griaule e dai suoi, fosse corretta (e quindi se metafisica non può certo essere “naturale”), e che questa religione ha radice nella “parola”, nel “verbo” del mito che reca stratificate ermeneutiche che lo rendono profondamente esoterico.

Parimenti complessa è la “cristologia etnica” fondata sull’autosacrificio del settimo Nommo, morto anch’egli consapevolmente per salvare gli uomini e poi “risorto” e che comunica con la propria lingua umida la Parola ogni notte leccando il corpo del suo vicario terreno (l’Hogon). Tutto ciò pertanto merita la massima considerazione, scorgendosi, al di là delle pervasiva dimensione immanente, la finalità precipua della ritualità dogon, che trae fonte da una concezione, per così dire, “paolina”, dell’essere umano il cui corpo va seminato nelle necropoli rupestri per poi risorgere nel mondo sottile (Corbin a commento direbbe probabilmente imaginale), regno degli Antenati, destinazione che costituisce l’aspirazione esistenziale/soteriologica assoluta. L’individuo dogon non è semplice “corpo e anima” ma coagulo di forze universali, ognuna destinataria di complessi riti di distacco. Marcel Griaule ha presentato la predetta soteriologia dogon con questo incisivo brano:

“Questi uomini che badavano come tutti gli altri alle loro occupazioni, che sbraitavano al mercato sulle carni troppo care e faticavano sui campi, erano dei morti, bevevano per i morti. Diventavano vivi solo dopo quando erano promossi al rango di antenati, quando i loro corpi erano rinsecchiti nelle necropoli”.

TESTI, ARTICOLI E FILM SUI DOGON

Testi

Giacomo Albano: Astronomia sacra. I cicli millenari delle stelle e le grandi tappe della storia e della spiritualità umana, Youcaprint, Lecce,2000

Marco Aime: Diario Dogon, Bollati Boringhieri, Torino 2000

Antonio Bonifacio: Maschere e anime verso le stelle, Venexia, Roma 2018

Antonio Bonifacio: Viaggio Alla fine del tempo (romanzo “dogon”), La caravella, Capranica (VT) 2020

Germaine Dieterlen: Les ames del dogon, Edition Anté Matièrie, s.l. 1941

Germaine Dieterlen Les Dogon, L’Harmattan, Paris, 1999

Ferdinando Fagnola: Viaggio a Bandiagara, Officina Libraria, Milano 2015

Geneviene Calame Griaule: Il mondo della parola, Boringhieri, Torino 1982

Marcel Griaule: Dio d’acqua Bompiani, Milano 1968

Marcel Griaule; Masques Dogon Istitut d’Ethnologie, Muséé de L’homme – Paris 1994

Marcel Griaule Germaine Dieterlen: Le renard Pale, Institut d’Etnologie, Paris 1965

Muttay Hope: ll segreto di Sirio, Corbaccio, Milano 1996

Schwaller de Lubicz: La teocrazia faraonica, Mediterranee, Roma, 1994

Schwaller de Lubicz: La scienza sacra dei faraoni, Mediterranee, Roma 1994

Michel Leiris: La langue secrete de Dogon de Sanga, Institut d’etnologie, Parigi 1948

Michel Leiris; Africa Fantasma, Quodlibet Humboldt, Macerata 2020

Ferdinando Fagnola: Viaggio a Bandiagara, L’Officina Libraria, Milano 2015

Giorgio de Santilllana, Hertha Von Dechend: Il mulino di Amleto, Adelphi, Milano 1983

Giorgio de Santilllana, Hertha Von Dechend: Sirio, Adelphi, Milano 2020

Robert Temple: il mistero di Sirio, Piemme, Casale Monferrato 2001

Articoli

Antonio Bonifacio; La croce, il cranio, la maschera. La dottrina della fondazione e dell’orientamento dogon e i suoi paralleli con altre tradizioni https://www.simmetriainstitute.com/it/articoli/articoli-per-autore.html

Jean Marco Bonnet Bidaud: La découverte d’un observatoire Dogon,in « L’astronomie Afrique », rivista digitale. https://lastronomieafrique.com/la-decouverte-dun-observatoire-dogon/

Germaine Dieterlen: Contribution a l’Etude des fogeron en Afrique, Ecole pratiques des Hautes Études, Section de Sciences religieuses, tome 73 (1964)

Marcel Griaule, Germaine Dieterlen: Un Systeme soudanais de Sirius, «Journal des Africanistes »,XX (1950 )

Marcel Griaule: Symbolisme d’un Temple totemique soudanis, ISMEO, Roma, 1957

Solange de Ganay; Etudes sur la cosmologie des dogon e del bambara du Sudan Français, II, Graphes de voyage mythique chez les bambara, «Africa », London, 1951

Dominique Zahan: Un Gnomon sudanaise, «Africa », London, 1950

Dominique Zahan: Etudes sur la cosmologie des dogon e del bambara du Sudan Français, I, La notion d’escliptique chez les dogon e les bambara, «Africa », London, 1951

Film

Jean Rouch: Sigui Synthèse (1967-1973), https://www.youtube.com/watch?v=EJ7bDis6ddE

SIRIUS, L’ÉTOILE DOGON (Conférence part. 2), https://www.youtube.com/watch?v=ThfC9vkN_p4

Il mistero dei Dogon, https://www.youtube.com/watch?v=Emz0siJkiDg)

“Sirius, l’étoile Dogon” (CNRS 1999), https://images.cnrs.fr/video/887

Enquête sur Sirius, l’étoile mystérieuse, https://www.youtube.com/watch?v=MEBvFk6noJA

Luc de Heusch – Sur les traces du renard pâle (Recherches en pays Dogon, 1931-1983), https://www.youtube.com/watch?v=ocJb13LeG3M

Le lever de Sirius, https://www.youtube.com/watch?v=bOm1PtXqSs0 (dove sono riportate l’esatta proporzione di Sirio e il Sole e le dimensioni di Sirio B)

Vision africaine du ciel, par Jean Marc Bonnet Bidaud, chercheur à L’Irfu du CEA Saclay, https://www.youtube.com/watch?v=YYVrw8Cm42w

L’étoile Sirius — Les miracles du Coran – ISLAM, https://www.youtube.com/watch?v=Emz0siJkiDg