La peculiare visione archetipico-simbolica del filologo e musicologo tedesco Marius Schneider è racchiusa splendidamente in questo primo capitolo de “La musica primitiva” (1960) in cui le forze divine vengono viste, attraverso la meticolosa analisi dei miti di origine delle più svariate tradizioni, innanzitutto come “potenze sonore”.

tratto da M. Schneider, “La musica primitiva”, cap. I

Adelphi, Milano, 1992, pp. 13 – 22

immagine: Gustave Doré, illustrazione per

“Dante Alighieri’s Divine Comedy”, London 1892

IL SUONO CREATORE DEL MONDO

Un gran numero di informazioni sulla natura della musica e sul suo ruolo nel mondo ci viene dai miti della creazione. Tutte le volte che la genesi del mondo è descritta con sufficiente precisione, un elemento acustico interviene nel momento decisivo dell’azione. Nell’istante in cui un dio manifesta la volontà di dare vita a se stesso o a un altro dio, di far apparire il cielo e la terra oppure l’uomo, egli emette un suono. Espira, sospira, parla, canta, grida, urla, tossisce, espettora, singhiozza, vomita, tuona, oppure suona uno strumento musicale. In altri casi egli si serve di un oggetto materiale che simboleggia la voce creatrice.

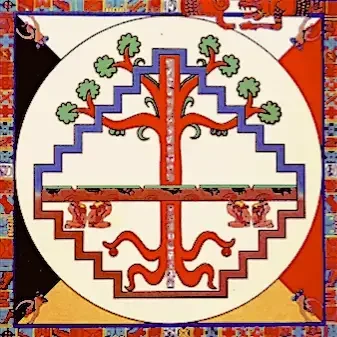

La fonte dalla quale emana il mondo è sempre una fonte acustica. L’abisso primordiale, la bocca spalancata, la caverna che canta, il singing o supernatural ground degli Eschimesi, la fessura nella roccia delle Upanisad o il Tao degli antichi Cinesi, da cui il mondo emana «come un albero», sono immagini dello spazio vuoto o del non essere, da cui spira il soffio appena percepibile del creatore. Questo suono, nato dal Vuoto, è il frutto di un pensiero che fa vibrare il Nulla e, propagandosi, crea lo spazio. È un monologo il cui corpo sonoro costituisce la prima manifestazione percepibile dell’Invisibile. L’abisso primordiale è dunque un «fondo di risonanza», e il suono che ne scaturisce deve essere considerato come la prima forza creatrice, che nella maggior parte delle mitologie è personificata negli dèi-cantori. Nei miti, la materializzazione di questi dèi, nella forma di un musicista, di una caverna nella roccia o di una testa (umana o animale) che grida è, evidentemente, soltanto una concessione fatta al linguaggio più concreto e immaginoso del mito.

In origine il termine Brahman significava «forza magica, parola sacra, inno». È dalla «bocca» di Brahmā che uscirono i primi dèi. Questi Immortali sono canti. Le Upanisad non si stancano di ripeterci che i suoni OM e AUM sono la sillaba «immortale e intrepida» creatrice del mondo. Secondo la Nādabindu Upanisad, il soffio sonoro dell’Ātman (cioè l’Ātman stesso) è simboleggiato da un uccello la cui coda corrisponde al suono della consonante M, mentre la vocale A rappresenta l’ala destra e la U l’ala sinistra. Prajāpati, il dio creatore vedico, nato anche lui da un soffio sonoro, è un canto di lode. Le sue membra e il suo tronco sono composti di inni, la sua attività è perciò puramente musicale.

« Tutto ciò che gli dèi fanno, lo fanno tramite la recitazione cantata. » (Śatapatha Brāhmana)

Gli Iakuti, come pure gli antichi Egizi e alcune tribù primitive dell’Africa, immaginano dio come un grande urlatore. Nella mitologia cinese sono numerosi gli dèi che operano essenzialmente mediante grida o strumenti musicali. I ventidue caratteri enumerati dal Sefer Yezirah sono le emanazioni sonore e creatrici di Dio.

Molto spesso il canto del creatore è identificato con il tuono. Tale assimilazione è sicuramente molto antica: la troviamo infatti già nella mitologia di popoli primitivi come i Californiani, gli Aranda dell’Australia, i Samoiedi e i Coriaki dell’Asia settentrionale. Essa esiste inoltre nell’Africa meridionale (Zulu, Bashilange), in Congo, in Niger e presso i Masai. In America, la sua diffusione è notevole e persiste nelle grandi civiltà del Vicino e dell’Estremo Oriente. In Africa e nell’Asia settentrionale, nel rumore della pioggia o del vento turbinante si riconosce la voce di Dio.

Molto spesso il creatore si presenta anche come un quadrupede ruggente (il toro vedico o persiano), un insetto ronzante, un uccello-tuono oppure un dio-cantore antropomorfo completamente bianco e splendente. Il dio Śiva è un danzatore che suonando il tamburo, il flauto, la conchiglia o la cetra fa in modo che il mondo continui a esistere. In Africa il dio creatore dei Kamba è chiamato «Mulungu», che significa «felicità, bambù cavo, flauto». In California (Kato, Pomo, Yuki) la voce tonante del creatore è prodotta da un grande rombo. Il coccodrillo (egizio e cinese) che, per mettere ordine nel caos, si percuote il ventre con la coda è un tamburo, ed è molto probabile che il dio degli Uitoto (America), il quale estrae le acque primordiali dal proprio corpo, sia anch’egli un tamburo. In Asia Minore, il dio Ea o Enki è «bulug», il tamburo («la Parola del creatore»), così come lo sono gli dèi che, guidando la creazione, si trovano incarnati in alberi parlanti (Lango, Ottentotti, Pangwe), che corrispondono ai grandi tamburi-alberi, di solito intagliati in forma di uomini o animali. Il dio Taaroa (Isole della Società) generò se stesso in una conchiglia, probabilmente una conchiglia marina. Secondo il Taitirīya Brāhmana, per dare origine ai primi ritmi del mondo (rsi) Prajāpati scosse se stesso. Prajāpati era forse un sonaglio?

In certi miti, il suono creatore non è simboleggiato direttamente da uno strumento musicale, ma da alcuni oggetti ai quali si attribuisce la capacità di risonare. È molto probabile che la canna di cui parlano i miti giapponesi fosse un flauto di bambù. Il fumo della pipa, nel quale il gran Manitù raccoglie le anime umane, simboleggia il ponte sonoro del sacrificio. Numerosi racconti californiani ci riferiscono che il mondo sorse dal canto di una penna o di una piuma. All’inizio la penna galleggiò immobile sulle acque del nord, ma presto cominciò a cantare e a volteggiare dirigendosi verso est, dove i suoi suoni fecero apparire la Terra. I riti ci inducono a supporre che il volteggiare della penna disegnasse la forma di una spirale.

L’idea del mondo generato da un canto deve avere un’origine molto remota. A dimostrarlo basterebbe la sua diffusione, ma appare antichissima anche perché non implica la preesistenza di uno strumento di lavoro più o meno perfezionato. Le civiltà tecnicamente più progredite ci mostrano spesso il creatore come un vasaio, un falegname o uno scultore il quale, dopo aver foggiato i corpi, comunica loro la vita mediante un grido, un’espirazione sonora o la saliva. […]

Se il creatore è un canto, è evidente che il mondo a cui dà vita è un mondo puramente acustico. La Chāndogya Upanisad ci dice che il ritmo gāyatrī è «tutto ciò che esiste». I ritmi o i metri enumerati dai riti vedici sono però molti di più. Tali cerimonie ci dimostrano che il suono e il ritmo peculiari a ciascun essere o il nome loro assegnato costituivano in effetti l’essenza degli dèi invocati e degli esseri creati da loro. La radice, la potenza e la forma di tutte le cose esistenti sono costituite dalla loro voce o dal nome che portano, perché tutti gli esseri non esistono se non in virtù del solo fatto di essere stati chiamati per nome.

La natura dei primi esseri è puramente acustica. I loro nomi non sono definizioni, ma nomi o suoni propri: non sono dunque solamente supporti vocali della forza vitale degli esseri, ma gli stessi esseri. Anche il dio supremo, che crea se stesso, ottiene l’esistenza pronunciando il proprio nome, salvo nel caso in cui sia lui stesso generato dal suono di una campana (Giava), di un’orchestra di tamburi (India), di una parola trasmessa con il tam-tam (Uitoto) o di un flauto di bambù (Zulu). Questi suoni costituiscono allora, nell’ordine della creazione, il più alto e antico grado sonoro concepibile.

IL SUONO-LUCE

In un gran numero di miti si dice che i primi canti della creazione portarono il chiarore o l’aurora. I popoli primitivi attribuiscono spesso quel grido di luce al sole, al canto di un gallo divino o al ruggito di una belva affamata. Nelle grandi civiltà questa azione meravigliosa è generalmente opera di un animale domestico particolarmente venerato. Nell’antica Persia, la luce fu evocata dal toro celeste di Ahura Mazdah. La letteratura vedica ci parla del «muggito di una vacca luminosa» che simboleggia la nube gravida di pioggia. La Kāthaka Upanisad descrive l’Ātman (l’essere supremo), che si esteriorizza nella sillaba OM, come una luce intensa.

I Tahitiani credono che la luce creatrice provenga dalla bocca del dio Tane. Secondo i Maori, Dio creò l’Universo per mezzo di una parola che evocò la luce. Nei miti polinesiani, Atua cominciò il suo canto nel mezzo della notte e il chiarore se ne sprigionò soltanto verso il mattino. Quei canti sono dunque ora voci luminose, ora suoni che producono chiarore. In genere i testi non sono molto espliciti a questo proposito: in diverse leggende il creato nasce da un semplice suono o da un raggio di luce, ma forse questi testi sono incompleti. È molto probabile che la versione originale considerasse il fuoco o il sole-cantore come un elemento primordiale, inudibile e celato nelle acque tenebrose. Uscendo dal mare, quel canto (ora il creatore, ora una creatura di Dio) si unisce al canto delle acque e appare l’aurora. Se ci atteniamo al simbolismo del temporale, il pensiero creatore di Dio è il grido-lampo che produce il tuono, e soltanto dopo il temporale il canto di luce del sole comincia a irradiarsi.

La Maitrāyana Upanisad considera l’Ātman come il «primo» sole da cui emanano numerosi ritmi che, dopo aver «sfavillato, versato pioggia e cantato inni», ritornano alla «caverna» dell’essere supremo. A volte questa caverna sonora o questo sole primordiale sono simboleggiati da un uovo splendente o da una lucente conchiglia dalla quale spuntò l’astro solare. Dopo che il dio egizio Amon, sotto forma di oca, ebbe covato l’uovo solare, con la voce annunziò la luce. Secondo la Chāndogya Upanisad, tutto ciò che esiste si sviluppò in un uovo munito di una fessura da cui uscì il sole cantore. Ora, simbolicamente, l’uovo con la fessura corrisponde, sul piano antropologico, a una testa la cui bocca emette il primo canto della creazione. L’Aitareya Brāhmana ci dice che l’uovo covato dall’Ātman «si aprì come una bocca» per proferire la prima parola o per dare alla luce la testa di Purusa (il gigante cosmico). Il Rg Veda ci segnala i sette Rsi, poeti mitici o metri poetici il cui canto generò la prima aurora e formò la testa di Prajāpati, incaricata di pronunziare le sillabe creatrici del mondo. Secondo un’altra versione, Prajāpati nacque da un concerto di diciassette tamburi.

L’immagine della testa come simbolo dell’uovo o della caverna può facilitare la comprensione di certe formule frequentemente usate nella descrizione di questo primo stadio, puramente acustico, della creazione. Dire che gli dèi «producono» e «fecondano» per mezzo della bocca, mentre si «nutrono» e «concepiscono» tramite l’orecchio, è soltanto un modo di esprimersi simbolico per significare che, durante il primo stadio della creazione, tutti gli atti erano di natura acustica. […] Cantando dapprima tra sé e sé, gli dèi realizzano la partenogenesi, caratteristica degli inizi della creazione. Thot, il dio creatore della musica, della danza e della scrittura, e anche il dio-sole si fecondano perciò da se stessi ridendo o lanciando un grido di luce. La scuola di Heliopolis esponeva la storia della creazione in due differenti versioni. Secondo la prima il dio-sole generò gli altri dèi per mezzo di un grido di luce. Nella seconda versione questo grido è sostituito da un atto di masturbazione o da una espettorazione del sole.

Poiché la parola, il sole o l’uovo sono dapprima immersi nella notte delle acque eterne, è evidente che quando evocano l’aurora essi sono impregnati di umidità. Nella cosmogonia dei Dogon (Africa), questa «parola umida e luminosa» interviene in tutti gli stadi della prima fase della creazione. Il ruolo di rischiaratore attribuito agli dèi-musicisti sembra implicare, fin dagli inizi della creazione, la posizione che le antiche civiltà riconoscevano anche alla musica all’interno della cultura umana. Situata fra le tenebre e la luce del primo giorno, sul piano umano la musica si trova fra l’oscurità della vita inconscia e la chiarezza delle rappresentazioni intellettuali; appartiene dunque in gran parte al mondo del sogno. Nel primo stadio della creazione, durante il quale i suoni si rivestono a poco a poco di luce, la musica precorre il linguaggio intelligibile come l’aurora precede il giorno. Essa racchiude al tempo stesso l’oscurità e la luce, le acque e i fuochi. La musica è il sole umido che canta l’aurora. Ma, via via che i suoni si precisano, questo «linguaggio» primario si divide: una parte si avvia a divenire la musica propriamente detta; un’altra si incarna nel linguaggio composto di frasi chiare e distinte, soggette al pensiero logico; la terza parte si trasforma a poco a poco in materia.

È stata rilevata più volte la strana caratteristica che questi miti hanno di menzionare spesso, agli inizi della creazione, alcuni elementi concreti (acque, fuochi, uovo, testa, penne, animali) che sono già oggetti creati. In realtà, tali elementi non sono che simboli materiali dei primi fenomeni puramente acustici. In quel mondo umido di suoni e di luce, la musica è la sola realtà, e si trasforma parzialmente in fuoco, in acqua e in altri oggetti concreti soltanto dopo l’apparizione della materia. Le tenebre e le acque simboleggiano probabilmente il suono puro, mentre la luce che precisa a poco a poco i contorni delle acque corrisponde al metro. Le «acque eterne incorporate dai raggi dell’aurora» possono essere interpretate soltanto come un simbolo della musica primordiale.

Tale musica sembra composta ora di grida o di sillabe magiche, ora di gemiti o di rumori inarticolati. Sotto questo aspetto i documenti sono contraddittori, ma è molto probabile che si tratti di un grido di gioia mescolata a dolore, dal momento che tutti questi dèi hanno una natura duplice. Nel linguaggio simbolico, il carattere ermafrodita di quella musica è espresso chiaramente dalla sua identificazione con l’aurora, poiché la fusione della notte e del giorno, delle acque e dei fuochi o della pioggia e dei raggi di sole «nel rumore delle nozze lucenti dell’aurora» (Rg Veda) è una metafora del matrimonio, ossia di un ritmo prodotto dall’unione del suono e del metro. La musica è il prototipo del principio concertante delle forze della natura. Tutti gli altri fenomeni della natura concreta che presentano due aspetti antitetici sono soltanto espressioni materiali di una legge essenzialmente musicale. Gli antichi filosofi non si stancarono perciò di usare metafore attinte alla musica, che è la prefigurazione e l’essenza del cielo e della terra.

L’ha ribloggato su DIAKOSMESIS.

E se la vibrazione non fosse unicamente acustica ma si riferisse alle onde, o meglio i campi che noi percepiamo come onde quando vengono perturbati con relativo movimento di particelle, che formano la materia stessa, generatasi appunto dopo un colpo paragonabile ad un urlo o un frastuono, seguito dalla prima luce? Sarebbe una conferma perfetta che quanto tramandato in forma simbolica corrisponde anche ad una conoscenza reale del funzionamento più profondo del cosmo. Persino l’Atmat avrebbe il suo posto, in quanto totalità omnipresente e prima di materia, spazio-tempo e relative forze. Il creato è un’eccezione, un’esperienza temporanea del Tutto, al quale infine si tornerà, ripristinando la stabilità entropica dell’assenza di vibrazioni.

(correzione) *Persino l’Atman avrebbe il suo posto, in quanto totalità omnipresente e priva di materia, spazio-tempo e relative forze.

Certamente, ritengo che leggendo il libro di Schneider si capisca bene come egli veda il “Canto cosmico” delle varie cosmogonie non solo come Suono o Parola (Logos) ma anche, in accordo con il “Corpus Hermeticum” aggiungo io, come Vibrazione, Onda che plasma e ordina la materia sui vari livelli. Su questo argomento, la stessa scienza della Kymatica e altri studiosi più recenti (mi viene in mente Rupert Sheldrake) avrebbero molto da dire. Grazie per l’osservazione, molto puntuale.

MM

Grazie mille, i testi citati sembrano proprio interessanti e sono contenta che infondo Micro e macro siano davvero sempre uguali, su più livelli. Il concetto poi di corda che vibra compobendo una grande sinfonia (v. Teoria delle stringhe) è così elegante e appagante.