Categoria: Sciamanesimo (pagina 2)

Le possibili connessioni tra “Twin Peaks” e la mitologia germanica

Già in precedenza avevamo analizzato gli elementi esoterici della fortunata serie televisiva di David Lynch & Mark Frost: in questo nuovo appuntamento ci concentreremo specificamente sulle influenze, individuabili in “Twin Peaks”, derivanti dalla tradizione norrena e celtica.

L’Uomo Cervo del Carnevale di Castelnuovo e la rigenerazione della primavera

Secondo articolo dedicato al Carnevale di Castelnuovo al Volturno, sull’Appennino molisano, e alle figure principali della pantomima: “Gl’Cierv”, Martino e il Cacciatore.

“True Detective”: l’ascensione finale di Rust Cohle

In vista dell’uscita, prevista per il 14 gennaio, della terza stagione di “True Detective”, riproponiamo ai nostri Lettori il ciclo di articoli da noi curato per YAWP sugli elementi esoterici del fortunato serial televisivo.

Aspetti shamanici nel culto di Ganesha, il nume dalla testa elefantina

Partendo da Airāvata e dal mitologhema del “frullamento dell’Oceano di Latte” per poi giungere fino a Ganesha, Giuseppe Acerbi si propone di individuare alcune corrispondenze esoteriche fra le divinità dalla testa di elefante dell’antica India, Iran, Giappone e Americhe.

Folklore, sciamanesimo e “stregoneria” fra gli Inuit dell’Artico

Viaggio alla scoperta della tradizione mitica, delle credenze folkloriche e delle pratiche animistico-sciamaniche delle popolazioni native dell’area artica.

Frammenti di uno sciamanesimo dimenticato: le Masche piemontesi

Lo studio delle pratiche “magiche” e delle credenze folkloriche riguardanti le Masche piemontesi ci apre degli spiragli (neanche troppo inaspettati) sui Culti cosmico-agrari dell’antica Eurasia.

La magia delle Mainarde: sulle tracce delle Janare e dell’Uomo Cervo

Una visita a Castelnuovo al Volturno, in Molise, ci consente di dare un volto ai personaggi del folklore locale, le Janare e “Gl’Cierv”, e di riprendere alcuni aspetti mitico-tradizionali centrali dei Culti cosmico-agrari dell’antica Eurasia.

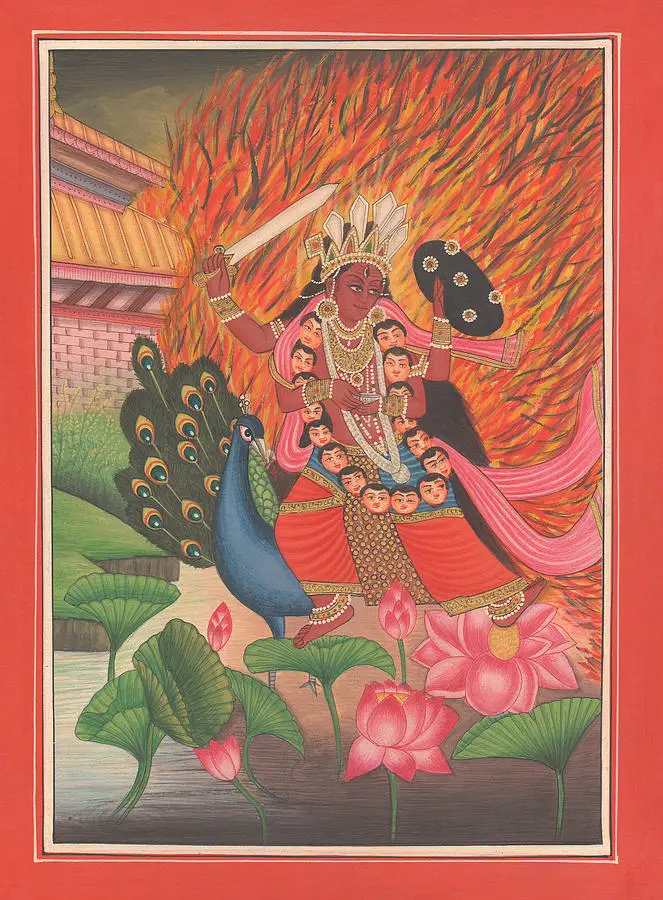

Sulla possessione nell’Induismo

Breve excursus – corroborato dall’esperienza sul campo dell’Autore – sul fenomeno della possessione nell’Induismo (sia devozionale che yogico-tantrico) e nello Sciamanesimo ad esso connesso

Elementi sciamanici nelle religioni dell’area himalayana e nel sub-continente indiano

Una panoramica su riti e credenze di derivazione sciamanica nella macroarea indo-buddhista dell’Asia centrale e dell’India sub-continentale

Dallo Sciamanesimo Siberiano allo Yungdrung Bön: un’ipotesi sul Bön Preistorico dell’Eurasia

Retrospettiva sullo sciamanesimo dell’Asia centrale e settentrionale, a partire da Mircea Eliade, e sulle sue ‘corrispondenze’ con l’antichissimo complesso cultuale del Bon Preistorico dell’Eurasia, da non confondersi con lo Yungdrung Bön del XI secolo

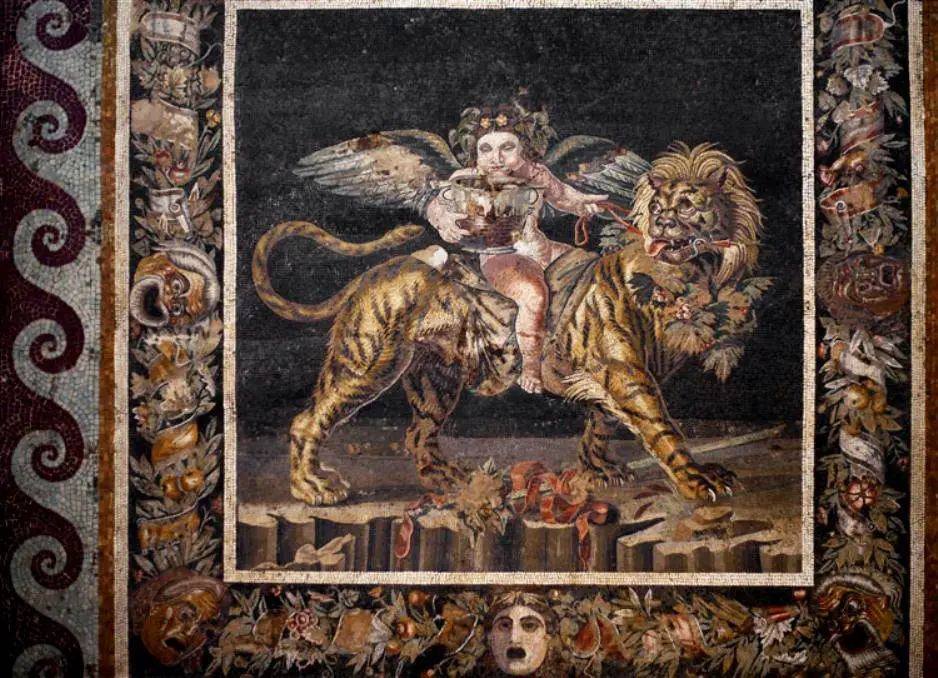

Da Ganesha a Dioniso: lo smembramento e la (re)integrazione

Dal mito della decapitazione di Ganesha a quello di Dioniso Zagreo squartato dai Titani, fino a qualche breve accenno sul Salvatore cristiano: morfologia del percorso iniziatico del “Figlio della Madre”, dallo “smembramento rituale” alla (re)integrazione nella non-dualità

Viaggio in Mongolia: le confessioni di Bolod il Buriato

Il nostro secondo reportage di viaggio, per gli amici de Il Cartello, sulla Mongolia: dai culti sciamanici all’Impero di Gengis Khan, dal Lamaismo buddhista alla dominazione sovietica

Animali spirituali: tradizioni native del Canada subartico

La ‘spiritualizzazione’ degli animali e le loro rispettive funzioni archetipicali nella visione olistica dei nativi americani dell’estremo nord

Parmenide, sacerdote di Apollo: la “incubatio” e la guarigione sacra

I ritrovamenti archeologici di Velia ci consentono di ricostruire la «via apollinea» di Parmenide, filosofo presocratico, iatromante di Apollo e guaritore

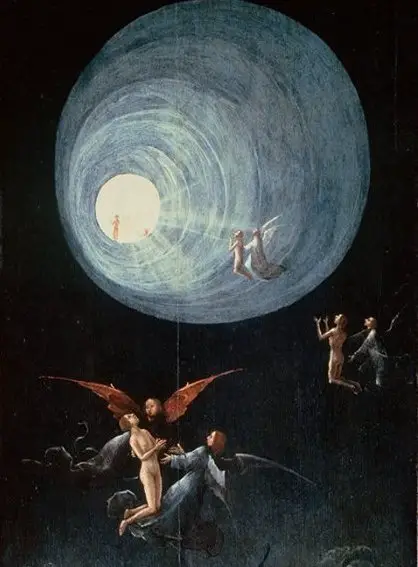

L’accesso all’Altro Mondo nella tradizione sciamanica, nel folklore e nelle “abduction”

Lo studio del tema dell’«accesso difficile all’altro mondo» rivela indiscutibili corrispondenze fra diversi fenomeni considerati “sovrannaturali” dalla scienza sperimentale.

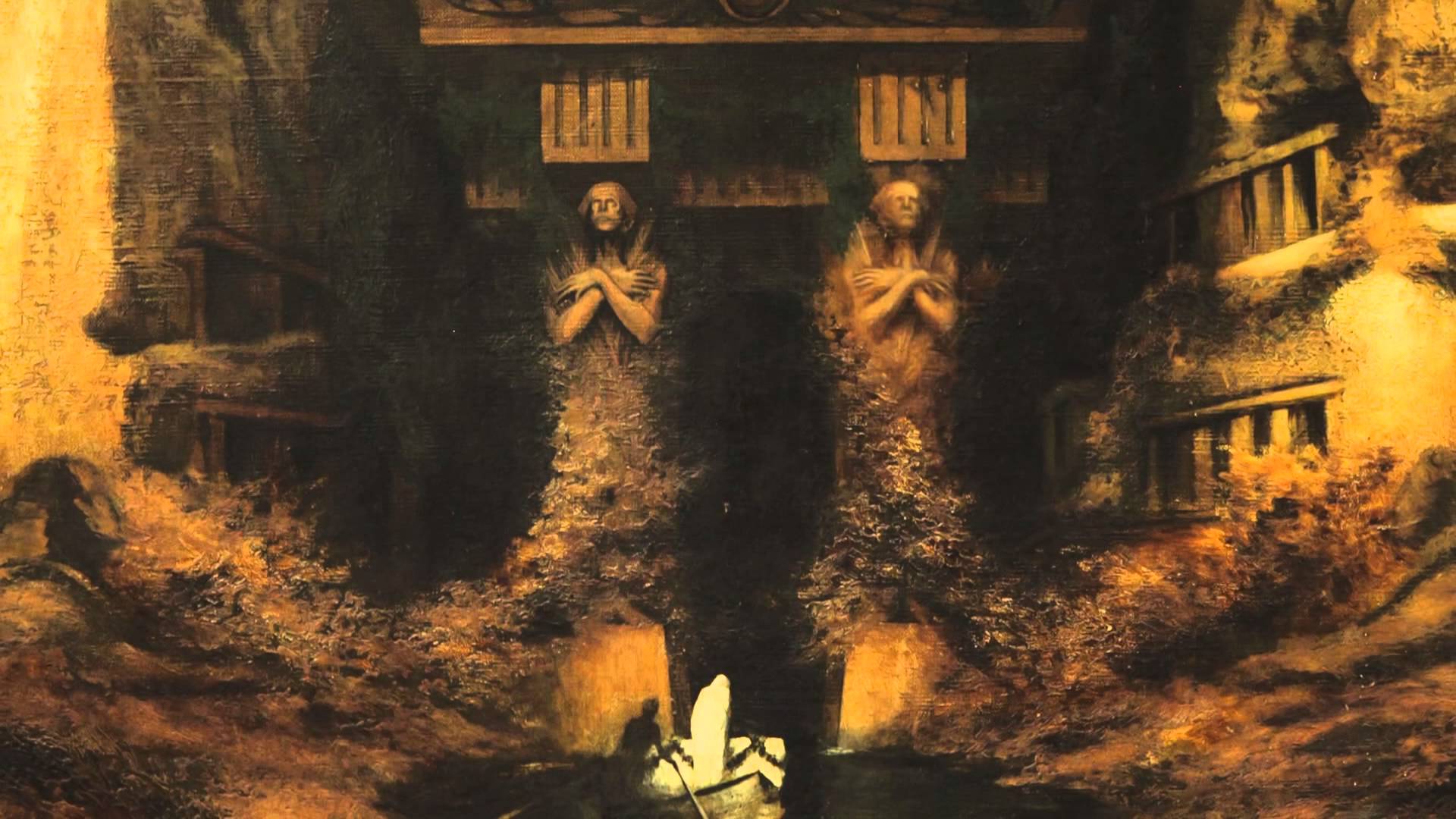

Ioan P. Culianu: lo sciamanesimo iperboreo dell’antica Grecia

copertina: Ilyas Phaizulline, “Orpheus at the Empire of the Dead”

Introduzione

a cura di Marco Maculotti

Quando si parla di «sciamanesimo» [I], solitamente si tende a pensare a quello siberiano [II], da cui il termine stesso deriva, o a quello himalayano, che spesso si sincronizza con la tradizione buddhista e/o induista, o ancora a quello delle popolazioni native del Nord America, del Messico e delle Ande, nonché a quello degli aborigeni australiani. Più raramente si sottolinea l’importanza che hanno avuto le pratiche sciamaniche per i popoli indoeuropei, nonostante le fonti classiche non siano povere a tal riguardo.

Il substrato arcaico delle feste di fine anno: la valenza tradizionale dei 12 giorni fra Natale e l’Epifania

di Marco Maculotti

articolo originariamente pubblicato su Atrium in data 21/12/2016,

in questa sede rivisto e ampliato

Ci prefiggiamo in questa sede di approfondire le credenze folkloriche che hanno portato alla configurazione di due figure intimamente connesse al calendario liturgico-profano dell’Europa degli ultimi secoli. Le due figure che ci interessano sono quelle di Santa Claus (italianizzato in Babbo Natale) e della Befana, figure che—come avremo modo di vedere—devono la propria origine e il proprio simbolismo a un substrato arcaico, antropologicamente ravvisabile in tutte quelle pratiche e credenze (miti e riti) del volk europeo (o per meglio dire euroasiatico), che altrove abbiamo definito “culti cosmico-agrari” [cfr. Culti cosmico-agrari dell’antica Eurasia].

Divinità del Mondo Infero, dell’Aldilà e dei Misteri

di Marco Maculotti

Continuiamo il discorso precedentemente sviluppato, riprendendolo dalla connessione che abbiamo visto sussistere, nelle tradizioni antiche, tra il periodo della «crisi solstiziale» e la credenza nel ritorno delle anime dei morti tra i vivi. La connessione con il mondo infero/sotterraneo e con il Regno dei Morti sembra, come abbiamo visto, ricorrente per queste divinità che abbiamo definito ‘del Sole Invernale’ [cfr. Cernunno, Odino e altre divinità del ‘Sole Invernale’], al tempo stesso numi della fecondità epperò anche legati al mondo infero e, quindi, ai trapassati.

Abbiamo già visto che il celtico Cernunno, oltre a essere dio della natura e del tempo, è anche considerato una divinità infera, in particolar modo per quanto riguarda la sua funzione psicopompa, di accompagnatore dei defunti nell’aldilà: un aspetto mercuriale che nella tradizione nordica si ritrova pure, come abbiamo avuto modo di vedere, in Odino/Wodan, da cui deriva infatti il giorno della settimana che latinamente spetta a Mercurio (wednesday=“Wodan’s day”). Ugualmente, in molteplici tradizioni di ogni parte del mondo si trovano figure numinose connesse sia con la fertilità che con il Mondo Infero e l’Oltretomba, a partire dal mediterraneo Signore dell’Ade Plutone, tra i cui simboli vi è la cornucopia (*krn), veicolante abbondanza, fecondità, ricchezza.

Metamorfosi e battaglie rituali nel mito e nel folklore delle popolazioni eurasiatiche

di Marco Maculotti

Il topos della metamorfosi zoomorfa è largamente presente nel corpus folklorico di un gran numero di tradizioni antiche, sia dell’Europa arcaica (sulle quale ci concentreremo principalmente in questo studio), sia di altre aree geografiche. Già fin dal V secolo a.C., in Grecia, Erodoto menzionava uomini in grado di trasformarsi periodicamente in lupi. In Africa, in Asia e nel continente americano sono state documentate tradizioni simili, con riferimento a metamorfosi temporanee di esseri umani in fiere: orsi, leopardi, iene, tigri, giaguari. Talvolta, in alcuni casi storicamente documentati del mondo antico (Luperci, Cinocefali, Berserker) «l’esperienza paranormale della trasformazione in animale assume caratteri collettivi ed è all’origine di gruppi iniziatici e di società segrete» (Di Nola, p.12).

I benandanti friulani e gli antichi culti europei della fertilità

di Marco Maculotti

copertina: Luis Ricardo Falero, “Witches going to their Sabbath“, 1878).

Carlo Ginzburg (nato 1939), rinomato studioso del folklore religioso e delle credenze popolari medievali, pubblicò nel 1966 come opera prima I Benandanti, una ricerca sulla società contadina friulana del Cinquecento. L’autore, grazie ad un notevole lavoro su un cospicuo materiale documentario relativo ai processi dei tribunali dell’Inquisizione, ricostruì il complesso sistema di credenze diffuse fino ad un’epoca relativamente recente nel mondo contadino dell’Italia settentrionale e di altri paesi, di area germanica, dell’Europa centrale.

Secondo Ginzburg, le credenze riguardanti la compagnia dei benandanti e le loro battaglie rituali contro le streghe e gli stregoni nei giovedì notte delle quattro tempora (Samain, Imbolc, Beltaine, Lughnasad), erano da interpretare come un’evoluzione naturale, avvenuta lontano dai centri cittadini e dall’influenza delle varie Chiese cristiane, di un antico culto agrario con caratteristiche sciamaniche, diffuso in tutta Europa fin dall’età arcaica, prima della diffusione della religione giudaico-cristiana. Di notevole interesse è anche l’analisi di Ginzburg sull’interpretazione proposta ai tempi dagli inquisitori, i quali, sovente spiazzati da quanto sentivano in sede di interrogatorio dagli imputati benandanti, si limitarono per lo più ad equiparare la complessa esperienza di questi ultimi alle nefande pratiche della stregoneria. Anche se con il passare dei secoli i racconti dei benandanti si fecero sempre più simili a quelli riguardanti il sabba stregonesco, l’autore notò che questa concordanza non era assoluta:

« Se, infatti, le streghe e gli stregoni che si danno convegno la notte del giovedì per darsi a «salti», «spassi», «nozze» e banchetti, evocano immediatamente l’immagine del sabba—quel sabba che i demonologi avevano minuziosamente descritto e codificato, e gli inquisitori perseguitato almeno dalla metà del ‘400—nondimeno esistono, tra i raduni descritti dai benandanti e l’immagine tradizionale, vulgata del sabba diabolico, differenze evidenti. In questi convegni, a quanto sembra, non viene reso omaggio al diavolo (alla cui presenza, anzi, non si accenna neppure), non si abiura la fede, non si conculca la croce, non si fa vituperio dei sacramenti. Al centro di essi vi è un rito oscuro: streghe e stregoni armati di canne di sorgo che giostrano e combattono con benandanti provvisti di rami di finocchio. Chi sono questi benandanti? Da un lato, essi affermano di opporsi a streghe e stregoni, di ostacolarne i disegni malefici, di curare le vittime delle loro fatture; dall’altro, non diversamente dai presunti avversari, asseriscono di recarsi a misteriosi raduni notturni, di cui non possono far parola sotto pena di essere bastonati, cavalcando lepri, gatti e altri animali. »

—Carlo Ginzburg, «I benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento», pp. 7-8