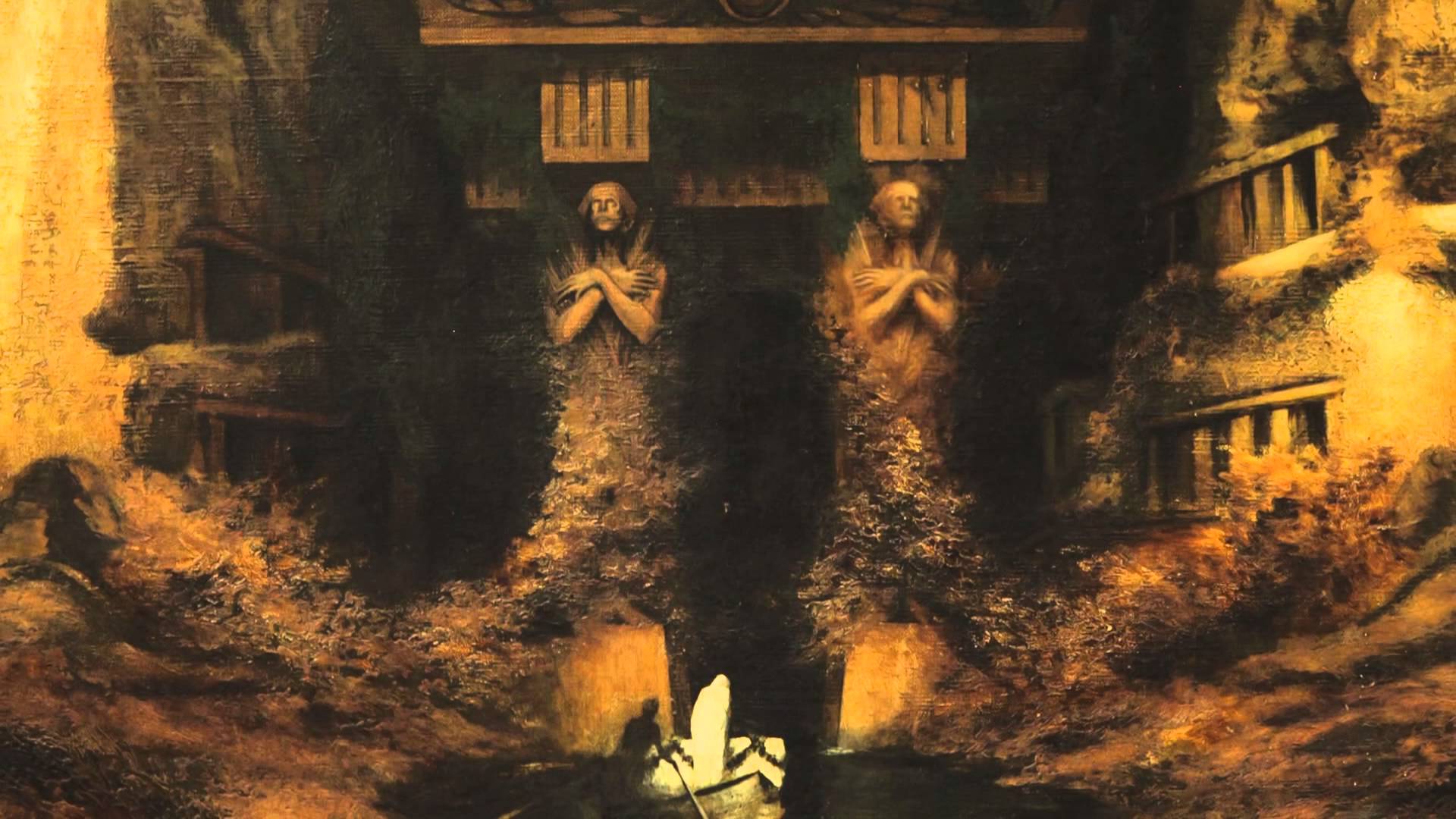

(immagine a lato: affresco rappresentante Mithra che uccide il toro, II sec. d.C., Marino, Italia)

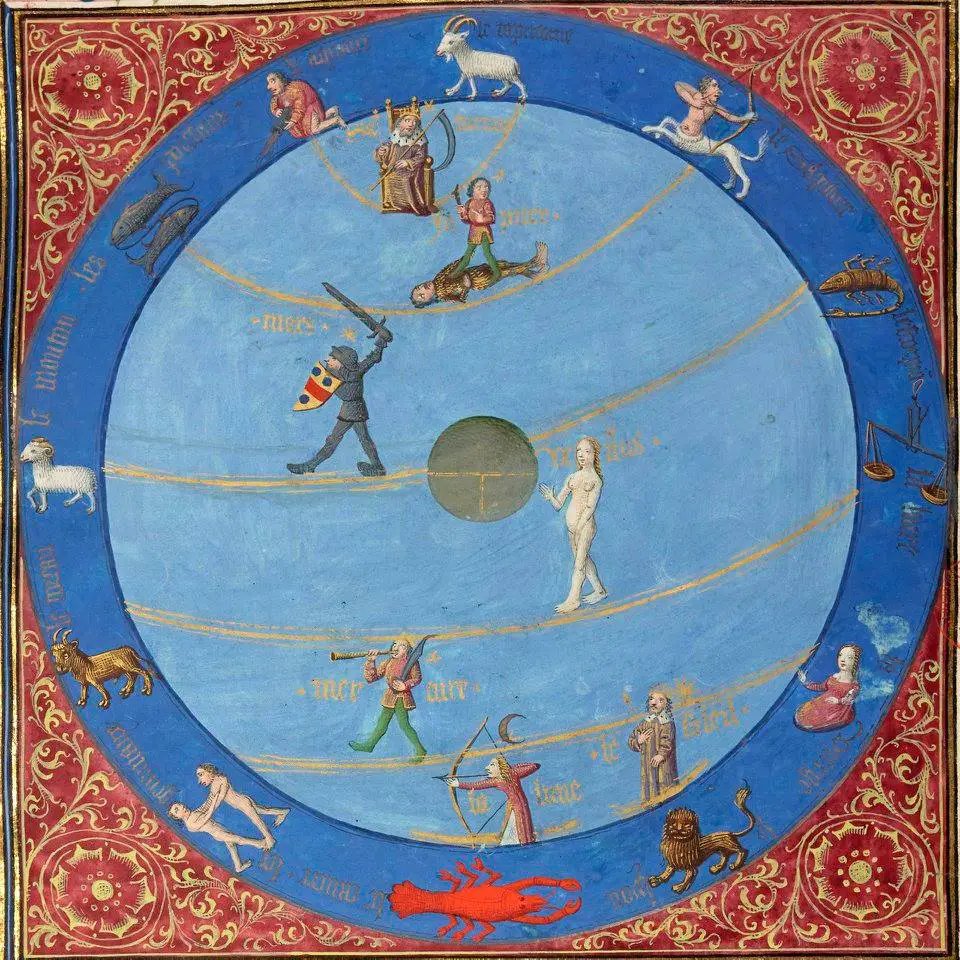

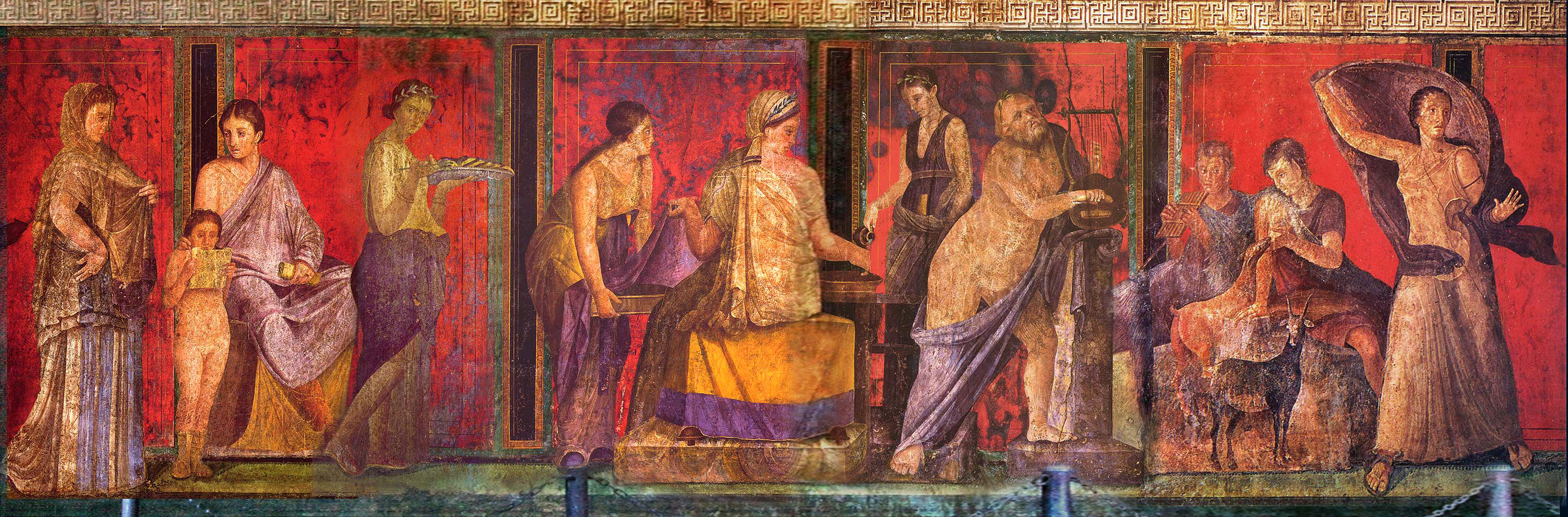

Negli anni ’50 fanno il loro ingresso nel mondo accademico i documenti gnostici di Nag Hammadi, ritrovati nell’immediato dopoguerra in Egitto, e si poneva nel campo degli studi la necessità di una riflessione sul materiale a disposizione e un ripensamento delle categorie in cui ricadevano i cosiddetti culti misterici. Gli anni tra il ’30 e il ’40 avevano già apportato nuovi materiali e nuove ipotesi di ricerca: gli studi sul pattern o modello mitico-rituale inaugurati in Inghilterra, che ancora risentivano del comparativismo frazeriano, «ponevano ormai il tema delle religioni misteriche in una prospettiva più vasta per considerarle, una per una, nelle loro radici antiche di religioni nazionali ed etniche – Creta, Egitto, Anatolia e il resto dell’Asia anteriore, superando la limitazione ai culti mistici e soteriologici d’età ellenistico-romana e in particolare quelli relativi a divinità di origine orientale» come Mithra (Persia), Iside e Osiride (Egitto, Roma), Cibele e Attis (Anatolia), Afrodite/Astarte e Adonis (Fenicia, Grecia) [Da: U. Bianchi, Lo studio delle religioni del mistero, in La soteriologia dei culti orientali nell’Impero romano, Atti del Colloquio internazionale, Roma 24-28 sett. 1979].