Categoria: Antropologia (pagina 7)

Omero, Eraclito e l’enigma dei pidocchi

L’indovinello dei pidocchi posto a Omero dai ragazzini figli di pescatori, e ripreso dopo due secoli e mezzo da Eraclito, ci consente una riflessione sulla valenza dell’Enigma nell’antica Ellade.

Amleto, ovvero dell’infinito e dell’azione

Ritratto mitico-antropologico del protagonista di uno dei drammi shakespeariani più paradigmatici: riflessioni sull’Uomo Dionisiaco di fronte al Mælström e al non-senso, sul “confine” dove Amleto regna come “Fool”, sulla dicotomia esistente fra visibile-tangibile e invisibile-intangibile.

Il “tapas”, la libido e la vittoria sulla necessità

Le tappe dello sviluppo della coscienza sono racchiuse nel mito, il quale conduce alla realizzazione consapevole del destino individuale, la cura come riattualizzazione del mito diventa mitobiografia in un percorso che da Jung, attraverso Neumann e Bernhard arriva fino a Romano Màdera.

Il mito dell’occultamento nelle tradizioni eurasiatiche

Breve excursus lungo il percorso storico, filosofico e religioso attraverso il quale si è sviluppato il tema dell’occultamento del divino nel grande spazio eurasiatico: un tema che dimostra una volta in più l’unità spirituale primordiale di questo vasto continente interiore

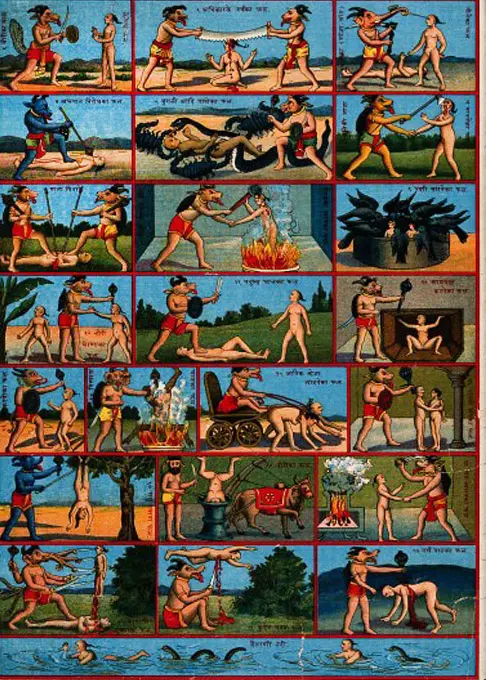

Riflessioni sul vegetarianismo

Esiste una catena che va dal “nutrimento” invisibile e immobile del minerale, a quello primordialmente articolato della pianta, a quello della bestia erbivora e poi carnivora, in cui la caduta originale si manifesta per la prima volta in forma drammatica, a quello umano, in cui è massima la tensione tra colpa e redenzione

Sacralità, mito e divinità nella civiltà degli antichi Sardi

Terra d’elezione di una élite eroica e guerriera che viveva pervasa dalla dimensione del Sacro, la Sardegna può essere, a ragione, annoverata tra i più importanti centri spirituali dell’antichità: obiettivo di questo studio è ricostruire attraverso le lenti della storia, del mito e della tradizione lo sviluppo dell’ancestrale ethnos sardo e della sua cultura

Viaggio in Mongolia: le confessioni di Bolod il Buriato

Il nostro secondo reportage di viaggio, per gli amici de Il Cartello, sulla Mongolia: dai culti sciamanici all’Impero di Gengis Khan, dal Lamaismo buddhista alla dominazione sovietica

Cimmeri, Sciti e Sarmati: i popoli iranici dell’antica Eurasia

Viaggio alla scoperta delle antiche popolazioni indoeuropee di cavalieri guerrieri che occuparono, durante l’età del ferro, il vasto territorio compreso fra l’Est Europa, il Caucaso e le steppe dell’Asia centrale

Animali spirituali: tradizioni native del Canada subartico

La ‘spiritualizzazione’ degli animali e le loro rispettive funzioni archetipicali nella visione olistica dei nativi americani dell’estremo nord

René Guénon: “Sul significato delle feste carnevalesche”

L’insuperata analisi da parte dell’esoterista francese sul senso tradizionale del Carnevale, del «mondo alla rovescia» e delle mascherate

Le lontane origini del Carnevale sardo

Un avvincente viaggio alla scoperta del legame tra le festività carnevalesche, fiore all’occhiello del folklore della Sardegna, e i culti ancestrali che ne segnarono il passato

Vita da gher: il nomadismo in Mongolia

Il popolo Berbero: tra carovane, deserti e oasi

Gli Imazighen (ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ, “gli uomini liberi”) sono probabilmente uno dei casi più autentici, longevi e interessanti di popolazione nomade che sia giunto fino ai nostri tempi. Meglio conosciuti come Berberi (poiché chiamati al-barbar dagli arabi), sono l’ultima popolazione nomade attualmente presente nella zona geografica del Sahara. Di essi si sa ben poco se non informazioni che giungono a noi dalle cronache degli imperi e regni (poi dissoltisi nel corso dei secoli) che hanno avuto a che fare con loro per vicinanza geografica e ragioni economiche (egizi e romani in primis).

Jack Fiddler, l’ultimo cacciatore di Wendigo

(articolo di Gian Mario Mollar, originariamente pubblicato su FarWest)

Il suo nome Ojibwa era Zhauwuno-Geezhigo-Gaubow, «Colui che si staglia contro il cielo del sud», e, nel dialetto Cree, Maisaninnine o Mesnawetheno, «Uomo di stile», ma gli uomini bianchi della Hudson Bay Company lo soprannominarono Jack Fiddler. Nato tra il 1830 e il 1840 nella terra selvaggia e rigogliosa a nord ovest del Lago Ontario, figlio di un rispettato e temuto sciamano, divenne a sua volta capo e sciamano della tribù dei Sucker di Sandy Lake. Ai tempi della sua infanzia, la regione era spoglia di animali e di uomini, in quanto la Hudson Bay Company, dedita al Commercio di pellicce, aveva ormai abbandonato l’avamposto dopo anni di caccia intensiva e indiscriminata che avevano impoverito il territorio. La tribù dei Sucker fu così costretta a spostarsi più a sud, al Big Trout Lake, per commerciare e il giovane Zhauwuno-Geezhigo-Gaubow lavorò per qualche tempo come battelliere, per trasportare le pellicce alla York Factory.

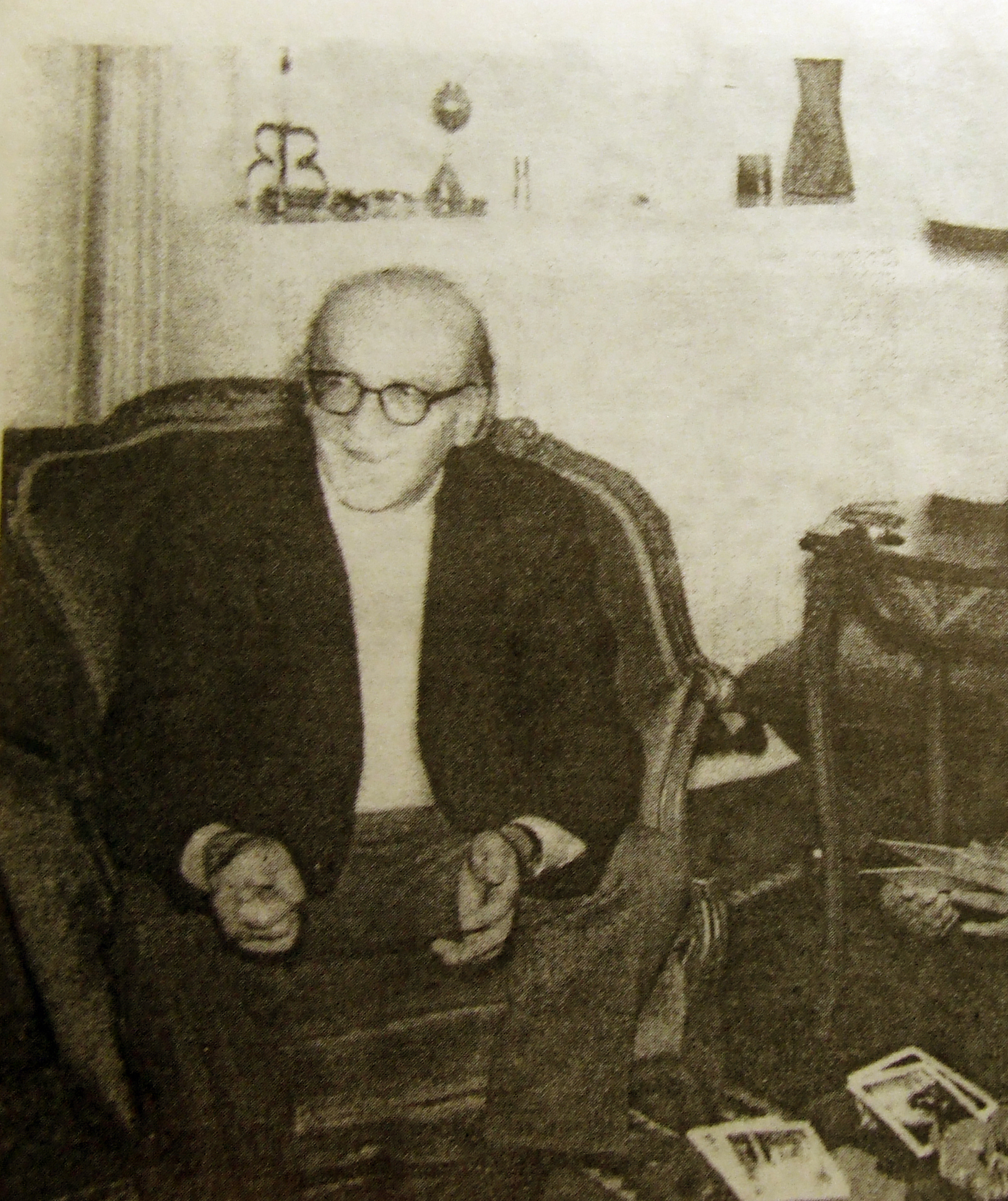

Mircea Eliade: “I miti del mondo moderno”

Nel primo capitolo del suo studio Miti, sogni e misteri (pubblicato nel 1957), lo storico delle religioni romeno Mircea Eliade tratta la questione della sopravvivenza del Mito, più o meno “mascherato”, nel mondo moderno. L’interrogativo da cui parte la sua analisi è il seguente: «Che cosa sono diventati i miti nelle società moderne? O meglio: che cosa ha occupato il posto essenziale che il mito aveva nelle società tradizionali?». Con queste premesse, Eliade indaga dunque la funzione del pensiero mitico nel Novecento, analizzando in primo luogo i diversi tipi di escatologia sottesa ai miti politici della nostra epoca: il “mito comunista” e quello “nazionalsocialista”.

Il simbolismo della Spirale: la Via Lattea, la conchiglia, la “rinascita”

di Marco Maculotti

Avendo analizzato nei mesi scorsi [cfr. Culti cosmico-agrari dell’antica Eurasia] una serie di riti, miti e deità connessi alla tematica della rinascita cosmica, vogliamo in questo appuntamento e nei prossimi concentrare la nostra attenzione su alcuni simboli, cui abbiamo già accennato, che l’uomo arcaico riconobbe come immagini in grado di elevarlo escatologicamente verso la comprensione di tale mistero.

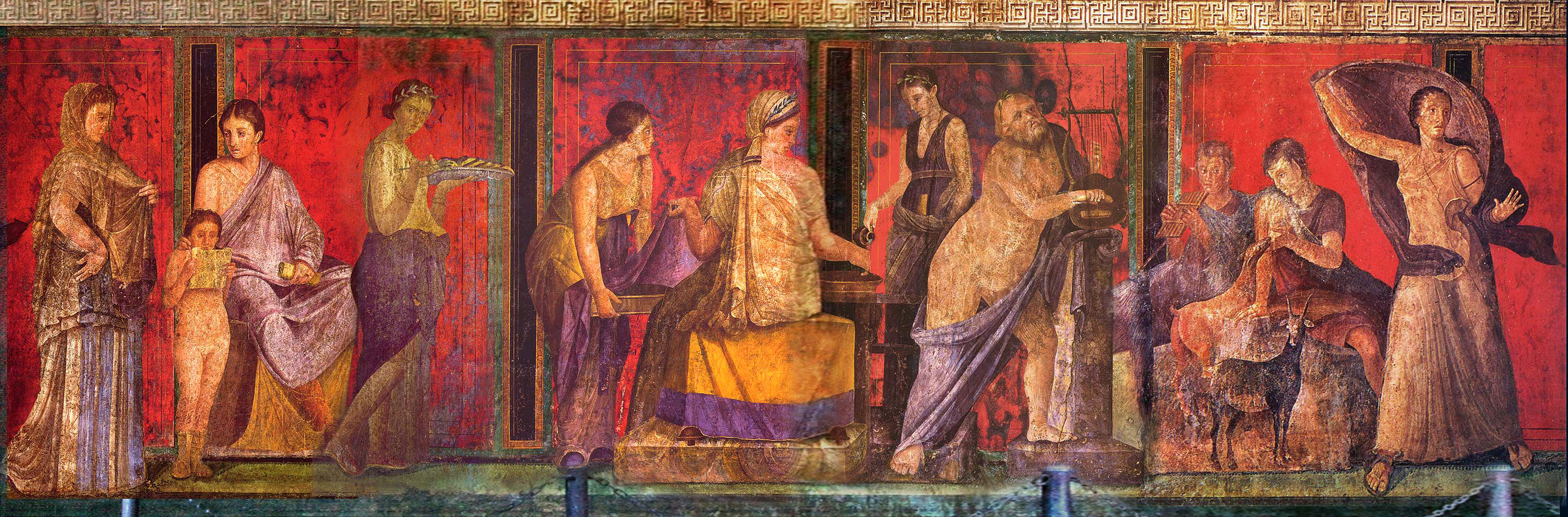

Le religioni del mistero: soteriologia del culto mithraico e di Attis/Cibele

(immagine a lato: affresco rappresentante Mithra che uccide il toro, II sec. d.C., Marino, Italia)

Negli anni ’50 fanno il loro ingresso nel mondo accademico i documenti gnostici di Nag Hammadi, ritrovati nell’immediato dopoguerra in Egitto, e si poneva nel campo degli studi la necessità di una riflessione sul materiale a disposizione e un ripensamento delle categorie in cui ricadevano i cosiddetti culti misterici. Gli anni tra il ’30 e il ’40 avevano già apportato nuovi materiali e nuove ipotesi di ricerca: gli studi sul pattern o modello mitico-rituale inaugurati in Inghilterra, che ancora risentivano del comparativismo frazeriano, «ponevano ormai il tema delle religioni misteriche in una prospettiva più vasta per considerarle, una per una, nelle loro radici antiche di religioni nazionali ed etniche – Creta, Egitto, Anatolia e il resto dell’Asia anteriore, superando la limitazione ai culti mistici e soteriologici d’età ellenistico-romana e in particolare quelli relativi a divinità di origine orientale» come Mithra (Persia), Iside e Osiride (Egitto, Roma), Cibele e Attis (Anatolia), Afrodite/Astarte e Adonis (Fenicia, Grecia) [Da: U. Bianchi, Lo studio delle religioni del mistero, in La soteriologia dei culti orientali nell’Impero romano, Atti del Colloquio internazionale, Roma 24-28 sett. 1979].

Anna Perenna e la fonte dell’eterno ritorno

Sangue, Gens, Genius: riti familiari a Roma antica

di Marco Maculotti

(articolo originariamente pubblicato su L’ora d’Aria,

in data 13 febbraio 2017, e in questa sede rivisionato)

Patria artica o “Madre Africa”?

di Michele Ruzzai

copertina: Vsevolod Ivanov

Riassunto della conferenza svoltasi in data venerdì 24 febbraio 2017 presso Trieste.

Dopo il precedente incontro su “Le radici antiche degli Indoeuropei” del 27/1/2017 anche questo, svoltosi grazie all’organizzazione di Daniele Kirchmayer, è stato introdotto dalle utili ed interessanti note di Fabio Calabrese, che ha fornito un primo inquadramento dei temi in argomento, insistendo in particolare sul forte conformismo, ideologicamente orientato, dell’attuale ricerca preistorica. In effetti, come punto d’avvio della conferenza, si può senz’altro dire che oggi il mondo accademico, ed anche quello divulgativo rivolto ad un pubblico più vasto, sia fondato su due assunti che tendono a presentarsi come dei veri e propri “dogmi” di fede, in verità tutt’altro che dimostrati: l’evoluzionismo “ascendente” in una prospettiva biologica più generale, e l’afrocentrismo delle origini umane in quella più specificatamente riguardante la nostra specie, Homo Sapiens. Inizieremo esponendo alcuni punti di critica a questi due apriorismi concettuali e successivamente passeremo ad illustrare gli elementi più propriamente costruttivi del discorso.